医保进口药在医院难找到?记者了解到原因是多方面的。国家医保局也表示,药品集采政策从诞生之初就鼓励原研药与仿制药同台竞争,即使没有中选,原研药也不会被禁止使用。但部分价格昂贵的进口原研药为了维护全球价格体系,未在集采中报价或象征性报价后落选,面临着进院难的难题。

每经记者|林姿辰 每经编辑|陈俊杰

前段时间,赵丽(化名)发现前列腺癌药物奥拉帕利一盒涨了1000多元,这是一款全球获批10多年的肿瘤药物,虽然已被纳入医保,但其前往几家医院却都没有货。此后,赵丽转向电商平台和药品代购,2000元到5000多元不等的价格,她在线上线下药房都遇到过。最后,她找到一家线上药房以1900元/盒的价格买了10盒奥拉帕利,够5个月用量。

这次家人药快用完了,赵丽又来买药,她想问涨价原因,对方只是回复“不清楚”。

价格波动、药品真伪难辨,是很多线上购药者每次买药都会纠结的事。但当部分进入医保的进口药无法在当地医院买到,患者很容易投入电商平台、药品代购的怀抱,所购药品的真伪、价格稳定性却缺乏保障。

去年4月,某三甲医院医生告诉赵丽,她家人在接受多年的内分泌疗法后,已经对所有激素药物产生了耐药,摆在眼前的有两种治疗方案,一是服用奥拉帕利,但医院没药,需要自寻渠道、自费购买;二是老家医院推荐的化疗,但药物可能会损伤骨髓,导致白细胞减少,降低老人的免疫力。

为了让家人能够肿瘤打持久战,赵丽几乎没有犹豫就决定了第一种方案,但“医院没药”带来的麻烦才刚刚开始。2000元到5000多元不等的价格,赵丽在线上线下药房都买过。后来,她找到一家线上药房以1900元/盒的价格买了10盒奥拉帕利。

去年11月,奥拉帕利的前列腺癌适应证被纳入国家医保目录,患者买药的自费价格更低,但赵丽跑了几家医院都没买到。另一端,她又发现奥拉帕利在电商平台的单盒最低定价,反而涨了1000多元。

赵丽告诉《每日经济新闻》记者,对网上购药更便宜她其实有些担心,如果是回流药还好,但万一是假药,得不偿失。

孙柊对赵丽的经历特别熟悉。身为患者同时也是陪诊师的她,从2023年开始接到依西美坦(乳腺癌用药)的代开单,当时下单的患者还只集中在国内一两个城市,但从2024年7月开始,更多城市的患者无法在当地医院里买到依西美坦,或被告知无法再以医保报销价(自费额在几十元到几百元不等)购买依西美坦。

为了避免换药的影响,乳腺癌患者在社交媒体寻求像孙柊这样的陪诊师,后者负责在能够买到依西美坦的大医院里跑腿购买,虽然要收取一些辛苦费,但也比自己完全自费(1000多元)购买划算得多。

然而,孙柊的工作并不轻松。一是平台对医疗敏感词汇的监控越来越严格,账号更容易被禁言,二是自己常去的医院会不会有天也开不到依西美坦了?

1月23日,《每日经济新闻》记者分别向依西美坦、奥拉帕利的原研厂商辉瑞、阿斯利康方面了解情况,截至目前未获回复。

在国家医保目录里,依西美坦和奥拉帕利都被列为乙类药物,其报销比例由省级或统筹地区的医保部门确定,因此不同地区患者的自费金额有高有低,药品代开的空间按理说一直存在,但目前需求被放大,患者也有了疑问:为什么医院进口药越来越难开?以前医保能报销的药物,现在为何不能报销了?

《每日经济新闻》记者调查发现,医院进口药越来越难开,可能与集采后有了同类药物有关。2024年11月16日,一家国产依西美坦的厂商人士告诉记者,依西美坦片是治疗乳腺癌的内分泌药物,同类药物还有来曲唑、阿那曲唑,前几年这两种药物被纳入了国家药品集采,如果来曲唑和阿那曲唑的带量指标完不成,医院就会停止或限制依西美坦等可替代产品的采购,所以很多患者在医院买不到依西美坦了。虽然网友更多反馈的是买不到进口依西美坦,但其实国产依西美坦也面临同样的问题。

《每日经济新闻》记者也在2022年公开发表的《医疗机构国家组织集中采购药品管理中国专家共识》(简称《共识》)中看到,例如“国家集采药品与可替代药品按药物治疗属性(相似药理作用或适应证)归为一组协同管理,并监测组内药品合理使用情况”“若当月同组内国家集采药品目标用量完成进度不达标,次月组内可替代药品采购量可下调一定比例,如10%~30%不等”。

《共识》还指出,对于中选药品目标用量完成进度严重滞后且无特殊理由的医师可采取约谈、限制可替代药品处方权限等措施督促其按期完成目标用量;当该医师中选药品目标用量完成进度达标后,解除可替代药品处方权限限制。

不过,《共识》也提到,如患者拒绝替换则应满足患者继续使用可替代药品的需求,某些特殊患者(如重大疾病、急危重症及病情较为复杂患者等)因疾病治疗需要的药品可不受以上管控规则限制,确保患者治疗用药需求。

至于“医保不能报销”,则与报销适应证执行更严有关。1月23日,温州市幸福丝带姊妹之家志愿者协会会长王喆告诉《每日经济新闻》记者,去年6月开始,很多患者反馈在医院购买依西美坦不能走医保报销,向医生了解情况后得知,依西美坦符合的医保报销条件为国内获批适应证。

上述说法也得到了临床医生的证实。国内某一线城市医院的乳腺科医生王祥(化名)接受了《每日经济新闻》记者采访,据他所知,很多医院无法开出依西美坦确实是因为集采仿制药替代,目前其所在医院还有依西美坦,但医院不具备“门特”(门诊特殊病种)服务资格,所以乳腺癌患者无法在自家医院享受医保报销待遇,自己平时接触的主要是自费购买依西美坦的患者。

王祥告诉记者,乳腺癌患者在绝经前可以使用他莫昔芬进行内分泌治疗,绝经后一般改用依西美坦,或者来曲唑、阿那曲唑,这三种药物都属于第三代芳香化酶抑制剂,可以减少体内雌激素的合成,从而抑制乳腺癌细胞的生长。

不过,原研的依西美坦一盒单价1000多元,被纳入国家药品集采的国产来曲唑、国产阿那曲唑的单价只要几十元钱,价格差异很大。那么,三种药物的疗效和安全性数据是否存在显著差异?

10多年前,一项由意大利乳腺癌研究组发起实施的III期临床试验“FATA-GIM3”研究或能回答这个问题。该研究旨在阿那曲唑、依西美坦和来曲唑在绝经后激素受体阳性早期乳腺癌患者中的疗效和安全性,结果发现三者在绝经后早期乳腺癌患者中的疗效相当。

在无病生存率(DFS)上,阿那曲唑组为90.0%,依西美坦组为88.0%,来曲唑组为89.4%,无显著差异;在不良反应上,依西美坦组的胃肠道副作用发生率高于来曲唑组,而阿那曲唑组和来曲唑组的高胆固醇血症发生率高于依西美坦组,各药物的所有其他副作用都相似。依西美坦是最有可能降低骨相关不良事件发生率的芳香化酶抑制剂。

中国人民解放军总医院乳腺外科副主任医师赵婷婷曾在京东健康上撰文比较依西美坦、来曲唑、阿那曲唑的差异。她认为不应过度解读药物作用和副作用之间的差异,应按阶梯治疗:绝经后或使用卵巢功能抑制剂的患者在术后辅助治疗时,首先使用来曲唑或阿那曲唑,若出现转移,可口服依西美坦进行治疗,依西美坦治疗后出现进展的患者更换为氟维斯群治疗。

但王祥提醒称,上述头对头试验比较的是三种原研药物,目前被纳入国家药品集采的来曲唑和阿那曲唑是国产仿制药,由于缺乏该类临床试验数据,不能轻言妄断原研依西美坦与两种国产仿制药之间的疗效和安全性差异。

那为什么网络上或部分人群会对“仿制药与原研药疗效和安全性等效”有不同感受呢?根据国家医保局2月9日发布的《医保部门、药监部门有关同志就集采药品相关问题接受人民日报健康客户端记者采访》,对药物疗效进行科学公正准确地评价需要系统严谨的方法和过程,而个例感受更容易理解,听起来也有冲击力,简单“鲜活”的具体个例往往比科学求证更有传播力。以二甲双胍为例,全国一年使用集采二甲双胍100多亿片,尽管糖化血红蛋白和空腹血糖达标率都与原研一致,均为80%左右,但想要找出仿制药疗效不佳的个例并不困难,找出原研药疗效不佳的例子也不困难。

国家医保局表示,药品集采政策从诞生之初就鼓励原研药与仿制药同台竞争,即使没有中选,原研药也不会被禁止使用。但部分价格昂贵的进口原研药为了维护全球价格体系,未在集采中报价或象征性报价后落选,面临着进院难的难题。

实际上,除了进口原研药,高价创新药也面临着“进院难”。2024年12月,医药魔方董事长周立运接受《每日经济新闻》记者采访时表示,随着国家组织药品集中采购的开展,集采中标的仿制药,已经不再存在“进院难”的问题,但对于创新药厂家来说,进院仍然需要靠学术推广。在以DRG(疾病诊断相关分组)为代表的医保控费环境下,原研药的价格比仿制药贵得多,医院采购高价创新药面临很大的压力,创新药进院面临难题。

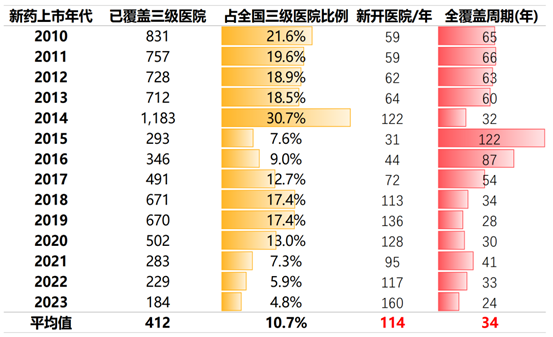

根据医药魔方统计,截至2024年6月,2010年以来上市的337个医保谈判品种(剔除新冠药物),覆盖三级医院占全国三级医院的平均比例约为10.7%,据测算,这些品种进入中国所有三级医院所需的时间,约为30年。

国家医保谈判品种的三级医院进院率 图片来源:医药魔方

而在大三甲医院林立的北京地区,截至2024年9月,2015年以来上市的632个创新药,在北京三级医院的进院率约为8.9%,细分来看,进口药的进院率低于国产创新药。

在此背景下,不少跨国药企纷纷转让商业化运营,部分药品退出中国市场。例如,2023年12月,赛诺菲中国和上药控股宣布正式签署战略合作协议,表示两家企业会在重点疾病领域进行全渠道、全国范围内的合作,赛诺菲的多款产品——包括但不限于心血管疾病、中枢神经系统疾病、肿瘤等领域的产品,将基于上药控股的营销服务体系进行推广。

2024年11月,辉瑞将针对肺癌与乳腺癌的4种成熟药物的商业化运营,转手给了华润医药商业集团有限公司,其中的“阿诺新”就是依西美坦。同月,勃林格殷格翰将旗下产品森福罗(通用名:普拉克索)和泰毕全(通用名:达比加群酯)的商业化交给国药控股;优时比将比奇珠单抗(靶向IL-17A/F)在中国的商业化权益交给博锐生物,此前优时比还将其在中国的5款成熟产品及珠海生产基地打包出售。

封面图片来源:视觉中国-VCG41N1205289345

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。