率先启动创建绿色金融创新试验区后,湖州作出多样探索,走出了一条绿色金融助推绿色低碳转型发展的创新之路,发展成果如今已成为实打实的改革“样本”:绿色金融改革创新工作累计取得40多项全国率先或第一,连续两年被《亚洲货币》评为最佳绿色金融实践地区,连续三年成为长三角“40+1”城市群绿色金融发展竞争力第一……

每经记者|李玉雯 张祎 每经编辑|廖丹

湖州,浙江省辖地级市,地处浙江北部、太湖南岸、长三角中心区域,与无锡、苏州隔湖相望,是环太湖地区唯一因湖得名的江南城市。在元代诗人戴表元眼里,这是一座“行遍江南清丽地,人生只合住湖州”的宜居之地;在明代诗人孙蕡笔下,这是一处“春风垂柳绿轩窗,细雨飞花湿帘幕”的秀美水乡。

近年来,一场关于中国绿色金融的探索和实践从这里出发,悄然润泽了这座有着两千多年历史的江南古城。

2017年6月以来,国务院先后在浙江、江西、广东、贵州、甘肃、新疆六省(区)九地设立绿色金融改革创新试验区,“自下而上”探索可复制可推广的绿色金融体制机制,其中首选地就包括“绿水青山就是金山银山”理念的诞生地、中国美丽乡村发源地——湖州。

率先启动创建绿色金融创新试验区后,湖州作出多样探索,走出了一条绿色金融助推绿色低碳转型发展的创新之路,发展成果如今已成为实打实的改革“样本”:绿色金融改革创新工作累计取得40多项全国率先或第一,连续两年被《亚洲货币》评为最佳绿色金融实践地区,连续三年成为长三角“40+1”城市群绿色金融发展竞争力第一……

近日,在人民银行杭州中心支行的组织下,《每日经济新闻》记者带着“为什么是湖州?”的好奇和疑问,来到此地,“零距离”观察这座城市的绿色金融改革实践之路。

“自正式开展绿色金融以来,湖州贷款增速始终保持全省前三位,其中有二十几个月份保持在全省第一;2021年底,湖州贷款余额达到了7204亿,比2015年末翻了将近两番,去年存贷比倒挂达106%。”

谈到绿色金融给湖州带来的变化,人民银行湖州市中心支行副行长郭正江打开了话匣子,“我们始终坚信,这一切既得益于‘十三五’以来湖州经济高质量发展和金融生态环境的改善,但更多的是得益于湖州坚持绿色金融国家战略给我们带来的一个重大利好。”在他看来,正因为坚持走绿色金融之路,湖州近年成功实现了金融、经济和生态的协调发展。

为了解湖州绿色金融发展现状,记者首先将目光投向当地绿色贷款的总量和占比。因为这项数据不但最能量化,也最为直观。对此,郭正江向记者展示了一份融资数据:

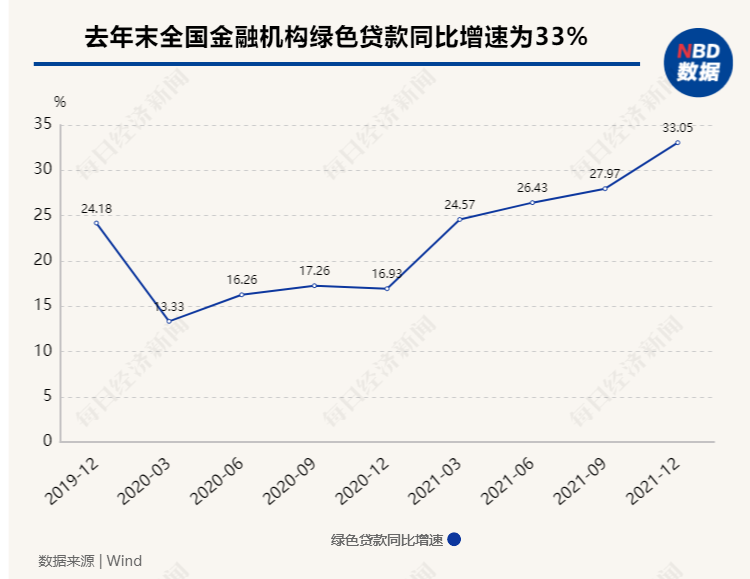

截至2021年末,湖州全市各项贷款余额为7204亿元,同比增长21.3%。其中,按照人民银行总行口径统计的绿色贷款余额达1615亿,同比增长49.46%,增速高于全国平均16.5个百分点。

同时,湖州绿色贷款在全部贷款中的比重达到了22.4%,较上年末提升4.2个百分点,占比高于全国平均14.4个百分点。

单就绿色贷款占比而言,湖州22.4%的比重是个什么概念?

公开资料显示,在全国绿色金融改革创新试验区中,绿色信贷占比最高的是新疆哈密市。因产业结构等特点,2021年5月末,哈密市绿色信贷余额在各项贷款余额中的占比达到了35.14%,居全国各试验区第一。

“其次就是湖州,在其他地区中绿色信贷占比最高,全国遥遥领先。但湖州的产业结构和新疆地区不同,绿色信贷之所以能取得较高占比,主要靠大力支持绿色低碳农业企业和项目。”郭正江介绍,2021年,湖州市金融机构存贷款总量、各项贷款、各项存款三项增速均位居浙江省第一。

从绿色贷款具体投向看,据《湖州市绿色金融发展报告(2020)》中披露的统计数据,2020年末,按照湖州地方统计口径,湖州绿色信贷项目主要分布在“生态保护和适应气候变化”“节能减排”“资源节约与循环利用”“污染防治”“清洁交通”等领域。尤其是“生态保护和适应气候变化”类贷款,占全部绿色贷款的41.39%,为当地绿色贷款的主要组成部分。

从贷款质量看,虽然绿色贷款规模不断增长,但风险管控依然出色。2020年末,湖州全市银行不良贷款率为0.51%,其中绿色贷款不良率仅为0.05%,湖州成为浙江省乃至全国金融生态环境最好的城市之一。

值得关注的是,随着金融资源配置、信贷投向、融资结构更趋绿色化和实体化,湖州产业结构得到持续优化,生态环境也在持续改善。

据公开数据,“十三五”期间,湖州地区生产总值(GDP)从2015年的2223亿元增至2020年的3201亿元,年均增长7.1%,高于全省平均0.6个百分点。2021年,实现地区生产总值(GDP)3645亿元,增长9.5%,增速居全省第二。

与此同时,从2015年到2020年的五年间,湖州绿色发展指数稳居全省前3位;市区PM2.5平均浓度从57微克/立方米降至26微克/立方米;空气优良率从59.2%提高到87.7%。

看着这一个个显著成效,记者愈发想要探寻,这些年来,湖州的绿色金融之路是怎么走的?又是怎么走成功的?

定盘发展绿色金融之初,湖州就从顶层设计入手,凝聚各方共识,聘请业内专家,成立绿色金融研究院,为绿色金融改革精心编制了一张整体路线图。

从一开始,这座城市就在不断对外输出“湖州经验”,其编制的《湖州绿色金融改革创新试验区建设总体方案》成为了其他申报地区申请方案的样板,出台的《湖州市绿色金融发展“十三五”规划》也成为了国内首个地方性绿色金融发展规划。

不过,方案和规划终归是要从“纸上”落到“地上”,能不能见效,关键仍要看实操。

回忆起改革进程的种种细节,工商银行湖州分行副行长俞婴红对记者感叹道,“绿色金融其实涵盖了三方面的内容,一方面是环境保护,二是改善气候变化,第三个方面就是资源的综合利用,理念先行非常重要,我们湖州做绿色金融是真的用情感在做,从表面上看,可能做几年都体现不出价值,但是这种理念的影响非常非常大。”

另外,俞婴红特别指出,湖州之所以能做成做好绿色金融,推动工作顺利进行,很重要的一点,是湖州建成了一个非常健全的体系,“你去看每个部门,包括经信,包括生态环境局,包括农业农村局,都有绿色金融的概念,不是一个人想做这个事情,而是整个政府、每个系统、所有体系里的人都在推动这项事情,这才把整个体系建起来,协同推进,才能成功。”

据了解,在改革过程中,湖州秉持了开放共建的理念。其中,市金融办、人民银行、银保监局作为“三驾马车”在各自职责范围内主动作为、形成合力,40多个成员部门和金融机构则是密切合作、共同推进。

为完善标准体系,湖州先后制定区域绿色金融发展指数评价规范、美丽乡村建设绿色贷款实施规范等13项“绿系列”绿色金融地方标准,在全国率先建立了地方统一、有公信力、可操作性强的绿色金融标准体系。

为完善政策体系,湖州市政府先后出台“绿色金融25条”“金融10条”等配套政策,安排10亿元财政专项资金和1亿元绿色贴息资金,对绿色金融产品创新、绿色信用贷款、绿色金融高端人才、绿色企业上市等给予奖励补贴,并建立总规模达500亿元的绿色产业基金、15亿元的绿色投贷联动专项基金,精准投向绿色产业。

为完善组织体系,湖州在全国率先开展绿色金融专营机构试点,对其实施单列信贷政策、资金价格、风险管理指标、信贷审批、绩效考核和绿色金融产品的“六单机制”。截至2020末,湖州市绿色金融专营机构达41家,其中绿色专营支行16家、绿色金融事业部23家、绿色保险产品创新实验室2个。此外,目前已有工、农、中、建、交、邮储、人保财险、浙商保险等17家金融机构总行(总部)将湖州作为系统内全国绿色金融改革创新试点单位,在资源配置、融资成本、业务试点、绩效考核等方面给予差别化政策支持。

为完善服务体系,湖州不断革新金融产品与服务模式。截至2020年末,累计创新绿色金融产品130余个,发行绿色债券29单,绿色股权融资780亿元。为帮助企业精准对接银行,湖州市金融办还牵头开发建设了涵盖“绿贷通”“绿融通”“绿信通”三大板块的“一站式”绿色金融综合服务平台。其中,“绿贷通”已将全市36家银行400余款金融产品纳入“信贷超市”,建立银行“抢单服务”、限时机制,做到1日内响应、3日内服务、9日内完成评估给出授信结果。

种种举措之下,绿水青山就是金山银行理念转化的金融通道被逐渐打通,湖州实现了金融改革与经济转型良性互动、环境效益与经济效益双赢发展。

不过,这只是开局,接下来,如何将绿色金融改革创新向纵深方向推进,湖州已在进行新的谋划。

湖州地处杭嘉湖平原,是浙江省和全国的粮食、蚕茧、淡水鱼、毛竹的主要产区和重要生产基地。其中,具有“七山一水两分田”自然资源特点的湖州市属县安吉县位居全国十大“毛竹之乡”之首。

记者在走访中了解到,2021年12月28日,全国首个竹林碳汇收储交易中心——两山竹林碳汇收储交易中心在安吉县正式成立上线。在“林地流转-碳汇收储-基地经营-平台交易-收益反哺”全链条绿色金融精准支持体系下,首期竹林碳汇收储已经完成,收储规模14.24万亩,合同总金额7230.70万元,预计每年可产生碳汇5.6万吨二氧化碳当量。目前,金融机构已发放“碳汇共富贷”“碳汇惠企贷”1.55亿元,完成“碳汇收储贷”预授信超40亿元。

上述竹林碳汇收储交易机制的建立,正是湖州向“碳”索“绿”的一个侧影。

据介绍,2021年以来,为推动绿色金融改革创新向纵深发展,湖州聚焦碳达峰碳中和“双碳”目标,围绕着绿色金融“三大功能”“五大支柱”,亮出了更多的“湖州实践”:出台全国地市级首部绿色金融促进条例、在全国率先实现全域银行机构环境信息披露、打造全国首个区域性碳中和银行体系、上线全国首个区域性ESG评价系统,并将工业碳效改革作为突破点,以金融之力精准支持绿色低碳发展。

湖州以建立全国首个工业碳平台、成为浙江省唯一工业碳效智能对标改革(“碳效码”)试点市为契机,打通了统计、电力、经信等部门39类数据,推动全市381个行业3700余家规上工业企业构建碳账户,实现企业碳排放在线核算、动态更新、自动化跟踪企业“碳足迹”,为金融机构碳核算提供数据支撑。

在绿色金融总体框架下,基于“双碳”目标,湖州有了更为超前的想法——再次先行先试,探索构建转型金融体系,建立转型金融支持目录、信息披露、政策激励等配套机制,推动市场主体沿着清晰的路径向低碳转型。

“这是一个全新的领域,以前没有过,我们正在探索和实践,如何用金融去支持高碳向低碳转型。”郭正江举例称,目前湖州的绿色贷款占全部贷款的22%,那么还有78%的贷款是“非绿”贷款,这部分贷款支持的可能是一些高耗高效、低耗低效或者高耗低效的企业和项目,这些就是转型金融所要支持的部分,支持它们向原来绿色金融所支持的那类低碳企业和项目进行转型。

郭正江对记者表示,转型金融与绿色金融并不相同,转型金融将与绿色金融并行和互补,成为金融支持“双碳”目标的体系。他透露,目前湖州正在对转型金融进行研究,就在近期,湖州已经出台了转型金融支持项目清单和目录,“围绕最前沿的转型技术的领域,我们湖州再次走在了前面。”

封面图片来源:摄图网-500500334

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。