每经记者|谢孟欢 夏冰 每经编辑|郑直

雅安地震之后,中国扶贫基金会在当地设立了救济点,当发现当地的猕猴桃资源之后,基金会通过善品公社的方式探索起新的消费扶贫模式。而《每日经济新闻》这一期美好商业的主题是“社会责任·消费扶贫”,希望用这个案例探讨在扶贫攻坚战中的多种扶贫模式,探讨企业的社会责任。

在8月22日由《每日经济新闻》和中国扶贫基金会合作的“社会责任消费扶贫”美好商业主题沙龙上,来自政府部门、学术机构、社会企业、媒体机构和农民专业合作社等13位嘉宾来到沙龙现场,就消费扶贫、脱贫攻坚等话题展开一场深度对话。

从成都市中心沿京昆高速一路向南,驱车不到两小时来到雅安市区域;从高速转108国道出来,在经历了无数镇道村道,我们终于看到了名山区建山乡飞水村的路牌,但去飞水村的路因为塌方而不能前行。

图片来源:每经记者 夏冰 摄

记者本来想下车步行进入飞水村,无奈看了一下有5公里的山路,要是步行进去可能晚上都到不了。还好,在和飞水村的联络人询问后,记者终于找到了一条进入飞水村的小路。

在村口,记者见到了名山区名建猕猴桃专合社理事长李世忠,他曾担任飞水村村支书很多年。我们都亲切的喊他“老爷子”。老爷子触“电”经历也已有4年多,他是名山区最早一批接受电商扶贫项目的人。他参与过围观人数数万人的淘宝直播推介,在直播里,他用用“雅安普通话”大力做推介,直播获网友点赞超60万。

图片来源:每经记者 夏冰 摄

在飞水村名建猕猴桃种植农民专业合作社的分拣场地上,看到的是一派忙碌的景象:选果、称重、装箱、封箱……分拣车间内,工人们正在进行分拣,然后将猕猴桃鲜果进行包装,再一箱箱地搬上冷链物流车,一旁一叠叠的快递单上写着来自全国各地的下单地址,这批货通过快递最快48小时内都发往江浙沪皖、福建等全国各地。

图片来源:每经记者 夏冰 摄

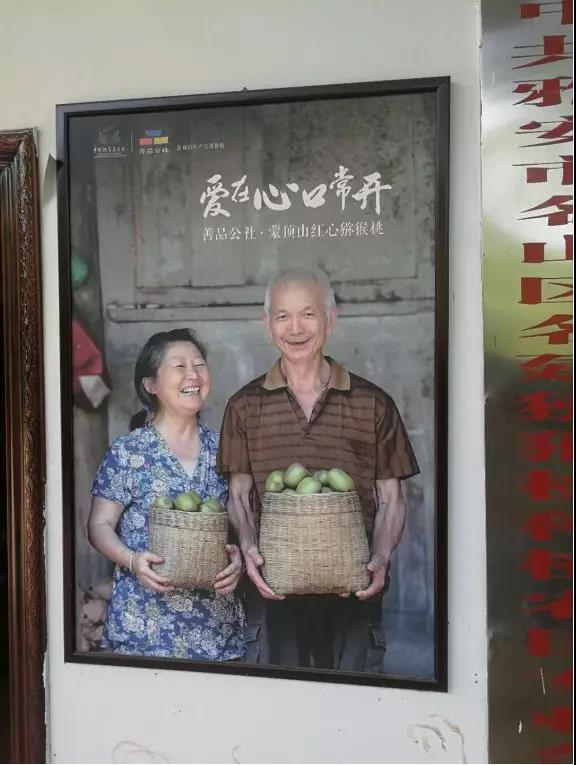

从2014年开始,中国扶贫基金会在建山乡探索推行“猕猴桃绿色基地+专业合作社+贫困户”的产业链式扶贫,一年后,致力于“让诚信生产实现价值”的善品公社诞生。善品公社的“雅安红心猕猴桃”项目,曾得到舒淇、杨幂、田馥甄和苏有朋等明星艺人的力挺。除了为合作社提供技术指导,善品公社还定期发放农资补贴,并以高于市场价40%的价格收购优质果。

眼下,飞水村的村民种植户们都能熟练地通过网络销售猕猴桃,但更多的优质猕猴桃是通过中国扶贫基金会在村里组建合作社销售出去。这些合作社再分成若干个生产小组,抱团生产,解决生产规模和效率问题。此外,还制定了统一的质量标准并严格监控,建立倒查追溯机制,解决质量瓶颈问题。

而在此之前的飞水村,过去村里尝试种过葡萄、柑橘、梨子,因土质不适应这些作物的生长,都没有成功。2003年,飞水村申报特困村时,公路都没有几条。2010年全村响应国家号召退耕还林,种下银杏59000多株,预计8—10年后每株银杏的直径就能长到12厘米,每株在市场上能卖到2000多元。在银杏生长期间,全村靠种猕猴桃来“以短养长”。

没想,电子商务对猕猴桃树的种植和猕猴桃的销售,影响很大。在精准扶贫、电商扶贫的脱贫致富路上,飞水村抓住了关键的机遇,通过探索和善品公社这样的电商与扶贫的结合之路,切切实实地地给果农带来了实惠。

老爷子告诉我们,去年一年合作社总共收了80万斤的猕猴桃,按照6元-6.5元一斤的均价,总金额约500万元。在中国扶贫基金会更引入“共享品牌”理念做传播整合,蒙顶山猕猴桃在全国红了,村民们通过种植猕猴桃,不仅增厚了收入,还能吸引更多的青年劳动力返乡创业。

站在脱贫攻坚的2018年,我们所处的互联网时代让精准扶贫变得更简单,更直接。过去10年,是中国公益集中“裂变”式爆发的10年。在互联网强大的感召力下,催生着当下的“新公益”不断呈现出新张力、新活力,显然,这就是一种“聚变”力量,即通过互联网的平台性特征将各类资源和供需方链接整合在一起,从而释放出社会创新及社会效益的巨大能量。

以飞水村的蒙顶山猕猴桃为例,这种公益创新模式链接了更多的企业、政府、社会企业、种植户、消费者,在帮助滞销的果农将水果从“田间”走向“网店”甚至最后走向“餐桌”之路上,不仅仅善品公社这类社会企业是一股绿色力量,像你我这样的普普通通的消费者,也能通过自己在简简单单的日常中进行一次再必须不过的消费行为,就能参与到人人都可做得到的消费扶贫中来。

慈善是一种现代文明的标志,亦是中国优秀传统文化中最核心的内容之一。精准扶贫从思想开始,思想上摆脱了贫穷,那离生活摆脱贫穷就不远了。站在新公益的起跑线上,你我的到来从来都不算迟到!因为公益创需要新的接力者。一份消费,让村民们不仅带来了可观的收入,更给了他们一份对未来美好生活的极大信心和希望。而带着这份希望和美好,未来中国广袤农村大地上的村民们也将走向更好的明天。

精准扶贫其实离大家并不远,我们每一个人都能加入其中。

8月21日晚上,记者回到成都,准备22日由《每日经济新闻》和中国扶贫基金会合作的“社会责任消费扶贫”美好商业主题沙龙上,来自政府部门、学术机构、社会企业、媒体机构和农民专业合作社等13位嘉宾来到沙龙现场,就消费扶贫、脱贫攻坚等话题展开一场深度对话。

“做公益电商品牌运营商”这样的梦想愿景,在中国扶贫基金会“善品公社”首席运营官王光远的农村电商扶贫计划中,正一步步实现。以社会企业的理念和模式运作,不仅模式创新,更提高竞争壁垒,在市场化实践的路上,由公益机构背书的善品公社已率先在全国的电商扶贫项目中独辟蹊径走出一条属于自己特色的“互联网+扶贫”的新公益模式,王光远称,“已找到了一把有可能破解农村可持续发展的钥匙。”

在美好商学堂环节,王光远带来了《耕者有尊严、食者得健康》的主题演讲。

图片来源:每经记者 夏冰 摄

河北人王光远自己也没料到因5年前跑到四川雅安参与地震灾后的援建工作,而后就结缘下四川雅安这个远离故乡之地。

芦山地震发生后,当地农业生产和农民生活受到了严重影响,而后,受灾地区墙倒屋塌无处可居的基本建设问题情况刚解决,下一步要解决的是扶贫。搞农村产业建设是当时备选几个方案之一。

2013年,芦山地震发生后,苹果公司向中国扶贫基金会捐赠180美元,其中部分用于资助灾区的产业重建。

“当时我们探索如何把雅安的产业重建。当时发现雅安这个地方山好、水好,农产品的基础很好,但是商业化程度确实一般。怎么样把雅安的猕猴桃通过互联网、电商变成商品,于是我留下来开始做这个探索。”王光远说到,2014年9月,中国扶贫基金会开始在雅安探索“互联网+扶贫”模式,将雅安的猕猴桃与大樱桃放在淘宝众筹,以众筹方式进行销售,当时仅用了三天的时间,加上有明星、媒体的资源导入进来以后,把猕猴桃卖光了,这让扶贫基金会意识到,互联网有可能破解这么多年探索的如何把农产品、农民和市场低成本、高效率的连接起来,这促使中国扶贫基金会开始审视电商扶贫模式的可行性。

2015年1月29日,中国扶贫基金会独资注册成立了北京中和农道农业科技有限公司,并注册了“善品公社”品牌商标,以社会企业方式运作,进一步探索电商扶贫的新模式。

作为当时主要发起人,王光远没法割舍大山里的这份电商事业,于是,选择了留下来,并且担任了“善品公社”的首席运营官。

善品公司目前的主营产品是猕猴桃、大樱桃、黄果柑等。之所以为“社会企业”,善品公社与一般的商业企业差别在于股东的利益分配方式:“股东是中国扶贫基金会,形成的资产是基金会资产,也是社会资产,属于社会所有。”

而被定位为“公益电商品牌运营商”,善品公社就会是一种供应商身份存在,即它自身不做平台,苏宁、京东、天猫、微商等线上销售平台及线下的实体超市,都是可能的销售渠道。

“善品公社简单的讲就是产业扶贫,具体来说就是一句话,支持全国贫困农村地区的农户们抱团合作。通过互联网、电商和新零售渠道有效连接起来,让他们的产品得到市场的认可和获得丰收。也就是说让耕者有尊严、食者得健康。”王光远如是指出。

王光远说,总体来说,中国扶贫基金会的项目包括“授人以鱼”和“授人以渔”,善品公社属于“授人以渔”,即用市场化的方式推动可持续脱贫发展。

“围绕产业扶贫,中国扶贫基金会从2004年以后就是以第二个‘渔’为主。在过去15年的时间里面,基金会一直围绕如何把农民组织起来,教会农民市场化的理念、意识和能力,提供一些机会,在产品上做提升。”王光远介绍,作为电商扶贫品牌,善品公社通过集合优化农民合作社、互联网与责任消费的力量,打造规范的品控认证和管理理体系、整合营销,推动产业重建和精准扶贫,即要做到让诚信生产实现价值,促进农村可持续发展和食品问题解决。

在王光远及他的团队多年的农村电商扶贫过程当中发现,当前,全国很多的农村地区有比较好的产品基础,甚至是产业基础,但整体来说,农产品的商业化程度和市场化程度比较不好。

“市场端,越来越多的中产人群崛起的过程中,有海量的消费需求,他需要安全、优质的产品,进行消费升级,但是在这个过程当中,有效的供给和需求出现了矛盾,在探索过的过程中,我们认为互联网为对这个事提供了一种可能性。”善品公司找到一条以“共享品牌”理念打造品牌之路。

听起来很轻松的资源整合,统一管理进行共享,事实上,电商扶贫的探索过程确实还有点难。电商在下沉农村中仍面临着三大难题待解决:一是规模问题,小农生产难以形成规模,保证不了供应;二是质量问题,如果不把控质量,就会出现风险与隐忧;三是信任度问题——即便农户有机生产,消费者也难以相信。

那么,善品公社到底是如何解决上述问题,怎样进行模式创新?

王光远称,经过三年半的打磨后,善品公社的基本创新模式总结出来很简单,“即以农村合作社为基础,解决上游规模生产、效率生产和品质安全问题,以善品公社为统一品牌,凡是符合善品公社标准的产品,都可以按照授权管理流程授权使用“善品公社”品牌,有序进入”善品公社“整合的优质渠道。通过市场化的标准体系,与合作社来形成生产动力。”

王光远介绍到,具体做法上就是:第一,把零散的小农户组织起来,一方面扩大生产规模,增加生产效率;第二,解决产品的品控问题;第三,打造地域农产品公共品牌,通过品牌沉淀促进优质农产品溢价销售、进而实现品牌赋能。

“经过那么多年的教训,我们也摸到了一条路,我们认为已经找到了一把有可能破解农村可持续发展的钥匙。这把钥匙简单的是三句话:第一,所有的产业项目的设计一定是以对接市场为主要的方向;第二,对接的过程当中,一定要向市场提供优质的产品或者是服务;第三,基本的前提是教会农民进行合作。”王光远称,为了得到这三句话,中国扶贫基金会付出了15年的代价。

据不完全统计,截至2018年6月底,善品公社整体投入的公益资金规模超3000万,发展到了全国8省34个项目点,农产品生产基地规模逾3万亩,受益农户累计逾2万户,户均年增收超过1000元。

王光远表示,“扶贫基金会也好,善品公社也好,我们定义为社会企业不以盈利为主要目的,解决社会问题才是目的。正是因为这样的性质,让我们更有可能以低成本的方式,在全国范围内整合认可这个理念和合作模式的合作伙伴,方方面面的资源整合起来,形成一个强大的能量场。”

随着整体模式和团队发展日益成型,善品公社目前的发展已渐入佳境,在善品公社的规划中,他早已勾画了两步发展计划:第一是启动“深度优鲜”计划;其二是启动“消费扶贫行动网络”,即以消费的力量持续支持贫困地区农户脱贫增收。

尽管模式已发展成型,但善品公社的市场化步伐仍然艰难。据记者了解,尽管公众购买和政府支持消解了一部分成本,但善品公社到目前仍尚未实现盈利。在王光远的希望中,他希望未来能真正靠市场、靠品牌收入就能维持中和农道与善品公社的运转,为农民创造价值,他还要将带有“公益基因”的善品公社向全国更多农村地区推广复制。

图片来源:每经记者 谢孟欢 摄

几年前,李世忠肯定想不到,他的猕猴桃会通过互联网热销。

2014年,当善品公社找到他,提出希望通过电商带动消费扶贫时,李世忠持满满的怀疑态度,“我们在山区,交通不便,信息不通,谁知道你网上是什么样的货”。但4年后,他已经是雅安市名山区名建猕猴桃种植农民专业合作社理事长,这里的红心猕猴桃也有了一定的市场规模和品牌。

从产业扶贫到消费扶贫,这正是近年来各方探索精准扶贫的一个典型案例。

8月22日,在由《每日经济新闻》和中国扶贫基金会合作的美好商业“社会责任,消费扶贫”主题沙龙上,来自政府部门、学术机构、社会企业、媒体机构和农民专业合作社等的嘉宾在“美好商业七人谈”环节,就精准扶贫路径、企业社会责任等话题展开讨论。

对扶贫人来说应该关注什么?新时代的扶贫有何特征?企业的社会责任在哪?各位企业、专家也抛出了自己的看法。

“发挥互联网在助推脱贫攻坚中的作用,推进精准扶贫、精准脱贫,让更多困难群众用上互联网,让农产品通过互联网走出乡村。”早在两年前,习近平总书记就明确将“互联网”与“扶贫”联系在一起。

如今,从产业扶贫到消费扶贫,“互联网+”模式正发挥着越来越重要的作用。正如雅安市名山区区委常委、区总工会主席韦燕伟所说:“虽然农村产业发展起来了,但是依靠农户本身把产品变成商品走向市场,能力是不足的。”

韦燕伟表示,“需要专业的人做专业的事”。通过跟善品公社合作,政府购买服务、扶贫基金会运作方式,雅安市名山区脱贫效果初显。

“合作3年多,全区15865名贫困人口全部脱贫,全区总共42个贫困村,已经实现24个贫困村摘帽,今年还有18个贫困村将摘帽。”韦燕伟介绍。

毋庸置疑,“互联网+”扶贫模式效果明显,那如何继续深化?

在四川省社科院原副院长、研究员、四川省乡村振兴战略研究智库首席专家郭晓明看来,“善品公社在雅安的实践表明,关键是要提高贫困户自身发展能力。要更加要关注扶贫机制创新”。

可以说,善品公社与雅安名山区的合作,只是“互联网+”扶贫效果的一个缩影,当前,通过发展农村电子商务,能够克服贫困地区区位瓶颈制约,把贫困地区直接销售到市场,减少了中间环节,提高了经济效益。

正如郭晓明所说:“产业扶贫将农村产业带动起来,而通过‘互联网+’消费扶贫,则实现产销结合,是精准扶贫的新突破。”

对此,全球川商总会执行秘书长唐俊表示,先我觉得善品公社的消费扶贫,让我们这里的每一个人在自己有美好生活的同时,又实现了扶贫,这种模式是非常好的。下一步,我们有这么多的企业家资源,另一方面,我们又可以对接很多的B端和C端,和善品公社一起打造贫困地区的农副产品的品牌,通过这个品牌进驻到更多的市场,解决可持续发展的问题。

扶贫的可持续性,也是当前各扶贫机构、企业思考的一个重要问题。在郭晓明看来,扶贫不能仅是“授之以鱼”,而应该“授之以渔”,强调可持续性。

对此,吉利控股集团社会责任部长叶万芳表示:“吉利控股集团最大的资源和优势是企业管理,怎样把企业管理经验落实到扶贫过程中,帮助合作社科学有序发展,才是可持续帮扶之道。”

而作为与农户、农业生产近距离接触的企业,四川胜泽源农业集团有限公司总裁宗煜则认为,扶贫首先要做到产业高附加值,才能实现可持续性。

他进一步说道:“扶贫是表面问题,核心是农业绿色问题。我们要让帮扶对象成为价值链体系中的重要一环,随着农业附加值提高,不管在金融、产业方面都能得到不少支持,最终提升的是农民的创业就业能力。”

随着扶贫攻坚进一步推进,要实现扶贫可持续,企业社会责任也在改变。用四川宏达集团副总裁刘德山的话说,“企业社会责任已经进入4.0时期,就是要‘万企帮万村’,实现精准可持续扶贫”。

“以前扶贫就是捐资捐物,后来的解决就业、定向扶贫、精准扶贫模式逐渐发展,但有些企业只是当任务去做,可持续性并没有得到延伸。”刘德山说。

据介绍,四川宏达集团在凉山州布拖县建立了证券公司精准扶贫模式,“我们派了三个村的专职第一书记,让做金融的人常年在这里做专职第一书记,带领村民致富”。

对此,巴山牧业股份有限公司董事长张育贤也深有体会。他建议:“要改变贫困户,第一,要教给他生存之道,这是政府和参与者要研究的;第二,智力扶贫要超过产业扶贫,要解决返贫的问题。”

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。