5月19日,真维斯澳大利亚官网显示其商店全部关闭。真维斯诞生于1972年澳大利亚,1993年被旭日集团引入中国,巅峰时全球门店超3000家。记者实探北京、上海店铺,发现其价格亲民但客流稀少,“618”活动“佛系”。因业绩不佳,真维斯曾被母公司剥离。业内人士指出,真维斯品牌资产消耗殆尽,生存护城河变浅,在中国市场需较大改变以适应新竞争格局。

每经记者|杜蔚 毕媛媛 每经编辑|杨夏

和如今“00后”耳熟能详的lululemon(露露乐蒙)等潮流品牌一样,30年前的“真维斯”(Jeanswest)也曾是当时年轻人的时尚标签,真维斯在其巅峰时期的全球店铺数量甚至超过3000家。而最新财报显示,截至2024财年底,lululemon的全球门店数量仅有767家。

30年过去,“红极一时”的真维斯却在自己的“老家”——澳大利亚破产了。5月19日,记者查询了真维斯澳大利亚官网,网页上赫然是“商店全部关闭”的字样。

已有53年历史的真维斯诞生于澳大利亚,1993年被我国企业旭日集团引入上海开出首店后,品牌进入高速发展。巅峰时期,其全球门店数量达3156家,为旭日集团旗下上市公司贡献了不少业绩。

《每日经济新闻》记者了解到,在二十世纪90年代,真维斯一条牛仔裤售价高达200多元,而1997年上海静安区的房价也仅仅约2000元/m²。30余年来,真维斯不仅未涨价,甚至牛仔裤售价已低至19元/条。品牌迭代频繁,不仅真维斯掉队,美特斯邦威等老牌服饰品牌也增长乏力,在中外品牌、新锐设计师品牌的夹击下,留给“真维斯们”的机会还有多少?

为何昔日全球知名的名牌,已沦落到在“故乡”清零所有店铺?它在中国市场如何解决生存困难?记者多渠道尝试采访旭日集团,但截至发稿前未得到回复。

“4月份,我曾收到真维斯清仓的消息,但折扣对我没什么吸引力,没想到这么快就关闭。”5月17日,一位澳大利亚的居民告诉《每日经济新闻》记者。据悉,真维斯在澳大利亚有90余家门店。

早在2020年,就传出了真维斯位于澳大利亚的公司将要破产的消息,直至今年三月,澳大利亚真维斯进入“自愿清算流程”的消息更是传得沸沸扬扬。

兜兜转转5年,“败走”澳大利亚后,中国市场成了真维斯“押宝”的重点。

“中国真维斯与澳大利亚真维斯属两所完全独立公司,双方业务互不影响。财务相互独立。”中国真维斯的所有者旭日集团在发布的《关于真维斯澳大利亚业务调整的声明》中表示,近日,澳大利亚真维斯公司基于全球零售业态变革及当地市场环境变化,作出了正常业务调整,重整了线上线下业务,优化运营模式,(将)全力推动澳大利亚公司向电商渠道发展。

而作为真维斯销售重镇的中国市场,如今的情况又如何?

5月16日下午,《每日经济新闻》记者来到北京三环外的一家购物中心,寻找很久,才在4楼的角落找到真维斯店铺。彼时,店里空荡荡。记者在现场看到,该店铺T恤售价为89元/件、119元/件,而原价219元/条的裤子,优惠后为189元/条。

当前,正处于“618”电商大促的关键时候,不少商家线上线下都在积极开展各种促销活动,真维斯则显得很“佛系”。当记者询问店员“618”活动时,店员坦陈:“目前还不知道,不过网上那些便宜的真维斯和我们实体店的不一样。”

“我们这家店从2019年开到现在了,以后还会继续开。”上述店员向记者表示,也听说了海外(澳大利亚)真维斯破产的消息,但她对此并不担心。

在记者探店的近20分钟里,这家店铺没有其他顾客进入。离开真维斯,记者又去了旁边一家名为“潮流前线”的店铺,刚刚在真维斯店铺里接待过记者的店员再次出现,她表示,两家店的商品都是她在销售。

记者来到上海另一家中型商场,该处的真维斯店铺面积也不大,其货品价格较北京略微便宜,女款牛仔裤低至99元/条。据记者观察,大概一个小时内,仅有零星客人前来选购。

而真维斯贴出的“优惠货品”标签,在消费者看来并不“实惠”。“‘618’都有大促,真维斯同样质量和款式的T恤,别家只要39元。”实探店铺过程中,有消费者如此向记者表示,并展示她在其他品牌购买的衣服。

“这居然是个澳大利亚的品牌”,直至真维斯传出澳大利亚店铺“清零”的消息后,不少人才知晓,原来这是一个来自海外的品牌。

回溯“真维斯”的发展历程,其诞生于1972年的澳大利亚,以销售休闲服装为主,并在当地开设连锁店。1990年,真维斯被旭日集团正式收购。

旭日集团始创于1974年,最初是一间由杨钊、杨勋两兄弟为主要合股人的牛仔裤小型加工厂。而今,旭日集团已成为一家多元化的跨国企业,业务范围包括地产发展、金融投资、酒店、服装零售及出口等,业务遍布中国、澳大利亚、新西兰、新加坡等国家。

1993年,旭日集团将真维斯引入内地市场。在上海开设首家店铺后,真维斯进入品牌高速发展阶段。1996年,真维斯母公司旭日企业(旭日集团旗下公司)成功赴港股上市,彼时获得236倍超额认购,广受关注。

2011年至2014年是真维斯的辉煌期,品牌在中国市场迎来多个高光时刻。旭日企业财报显示,2011年底,真维斯于中国的店铺数量达到2931家。2012年底,真维斯在内地市场净销售额达49.6亿元港元,而其在澳大利亚和新西兰地区仅有13.8亿港元。

随着ZARA、H&M、美特斯邦威、森马、以纯等众多海内外竞争对手的涌入,休闲服饰赛道拥挤,昔日争霸中国步行街的真维斯销售承压,步入下行期。

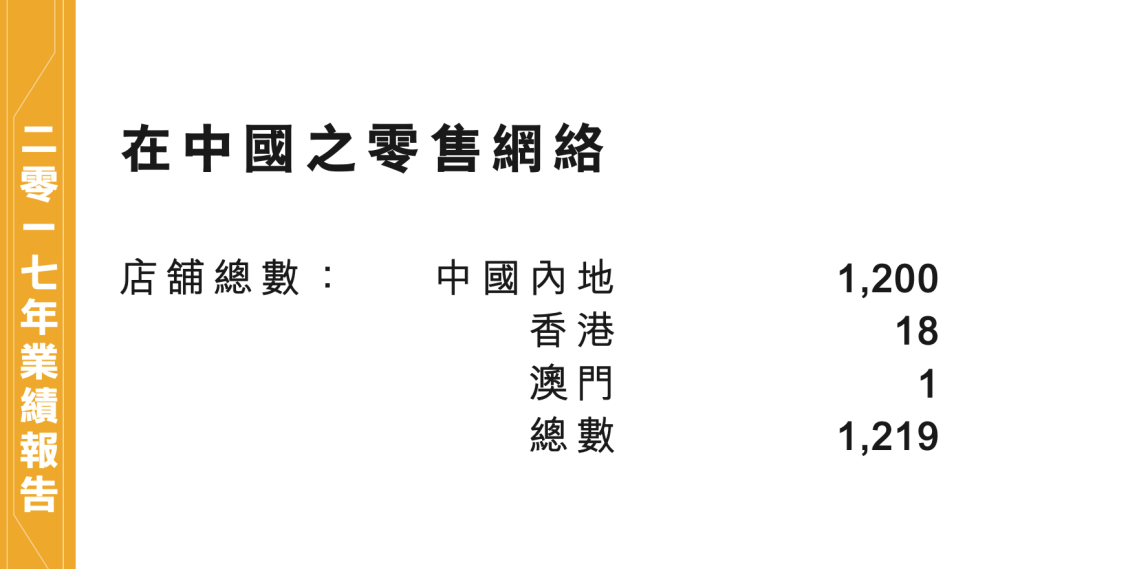

从2013年到2016年,真维斯销售额分别为46.8亿港元、39.7亿港元、28.1亿港元、19.3亿港元。到了2017年,真维斯关闭众多店铺,截至当年底,其在内地的店铺数量仅剩1219家,仅为巅峰时期的42%。

当真维斯陷入持续关店、经营下滑的困境,甚至直接“拖累”母公司业绩,旭日企业选择“卸下包袱”。2017年,旭日企业先将真维斯在澳大利亚等持续亏损的业务以2.2亿港元出售;2018年,又将真维斯在内地市场的业务等,以8亿港元打包出售。

值得注意的是,虽然真维斯被剥离出了上市公司,但其仍属于旭日集团。

官方对外的数据停留在2018年6月,旭日企业中报显示,截至2018年上半年,真维斯门店数量为1164家。7年过去了,而今真维斯在中国还有多少门店?记者通过大众点评等平台查询,该品牌在北京、上海、广州和成都的店铺仅为8家、6家、2家和5家。

关闭澳大利亚所有实体店后,中国市场无疑成为真维斯仅存的“硕果”。“海外大面积关(实体)店,让人对其品牌实力等方面提出疑问。”瞻胜传播创始合伙人庞瑞向《每日经济新闻》记者指出。

接下来,真维斯在中国市场将如何解决其生存困境?为此,《每日经济新闻》记者多渠道尝试采访旭日集团,但截至发稿前未得到回复。

“我二十出头时,真维斯可是我心中的时尚大牌,拥有一件T恤都是件值得炫耀的事情。”真维斯于澳大利亚的闭店引发了中国市场消费者的一波回忆杀。

生活在上海的戴晨(化名)告诉《每日经济新闻》记者,1997年,她买了一条真维斯牛仔裤,200多元,心疼了很久。当时工作了七八年的戴晨当时月薪仅有1200元左右,而彼时,上海静安寺区域的房价大概在2000元/m²出头,“真维斯在那时候是大牌,我印象很深,它还在(上海)南京路上打了非常醒目的广告”。

而今,上海静安寺附近的二手房均价早已超10万元元/m²,但真维斯却没能保持住高端的路线。30余年间,真维斯越卖越低廉。在其电商平台,更是放出了19元/条的休闲长裤、不足15元/件的短袖T恤。

真维斯天猫旗舰店的商品售价 图片来源:电商App截图

从最初的“奢侈品”定位到如今成为快消品,真维斯价格“下沉”或许更多反映了品牌在市场竞争中的无奈。

“这个品牌的早年崛起,和那个年代国内消费者对于听起来‘洋气’的品牌特殊文化心理有关。”庞瑞告诉《每日经济新闻》记者,但到了2025年这个时间节点,真维斯早先积累的品牌资产已经消耗殆尽,吸引力不复当年,同时走向“快时尚”后没有了品牌溢价,生存护城河变浅。

销量下滑后,真维斯也试图改变,转型线上并寻找王一博等知名艺人为品牌代言。在庞瑞看来,真维斯宣布代言人王一博后,品牌在话题热度上确实升温,相关产品也一度出现销售热潮。“但选择流量明星不是没有风险和成本,并且从长期来看,能否将这种短期的流量优势转化为稳定的客户资源和持续的销售增长,还需要看真维斯本身的产品竞争力和综合品牌形象。”

今年“618”大促也拉开帷幕,天猫方面向《每日经济新闻》记者透露,“618”抢先购首日4小时店铺累计GMV(商品交易总额)排名TOP3的服饰品牌中,男装分别为优衣库、海澜之家、hazzys(哈吉斯);女装则为UR、优衣库、moco。

不仅真维斯榜上无名,和它当年一同叱咤市场的美特斯邦威、佐丹奴、以纯等也未见踪影。反倒是优衣库、UR以及创意潮牌STAYREAL(该品牌由歌手五月天阿信等于2007年创办),在“618”中表现亮眼。

“快时尚品牌,来得快去得也快。真维斯、美特斯邦威、佐丹奴等当年的‘商业街一线品牌’,客观来讲,扮演的是‘文化二道贩子’,贩卖了一种若有似无的与国际接轨、与欧美接轨的年轻人生活方式。当这个时代过去以后,这些品牌赖以起家的最大文化优势自然也逐步退场了。”庞瑞认为,“真维斯们”目前均处于的品牌生命周期,按照现有轨迹基本是处于“守成—下降”通道区间,想要老树开新花必须有较大的改变,适应新的市场竞争格局。

《每日经济新闻》记者通过旭日集团4月2日发布的公众号推文了解到,旭日集团表示澳大利亚真维斯公司基于全球零售业态变革及当地市场环境变化,作出了正常业务调整。虽然关停澳大利亚实体店,但全力推动澳大利亚公司向电商渠道发展。

2020年至2024年五年间,中国真维斯电商销售增长超过13倍,业绩稳步上升,2024年全年电商全网销售额突破60亿元,创历史新高。“中国真维斯与澳大利亚真维斯属两所完全独立公司,双方业务互不影响。财务相互独立。正因为中国真维斯的转型成功,才带动澳大利亚公司集中资源向电商转型,以更适时的业务模式应对市场变化。”旭日集团声称。

庞瑞认为,“从过往案例来看,它们有几个选择,一是趁还有价值的时候果断脱手,二是转做授权贴牌榨干最后一滴品牌价值,三是转型重新找准定位”。

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。