每经编辑|金冥羽

据央视新闻,多家媒体20日曝光美国国务院改组计划草案,美国总统唐纳德·特朗普领导的政府可能大规模收缩美国在非洲活动,关闭大批使领馆,仅保留少数事务,包括获取非洲的“关键自然资源”。

据《纽约时报》和法新社报道,根据这份今后可能供特朗普签署的行政令草案,美国国务院分管撒哈拉以南非洲国家事务的非洲事务局将被撤销,以非洲事务特使办公室取而代之,后者直接向白宫国家安全委员会而不是国务院报告。

非洲事务特使办公室的职责涵盖为数不多的事项,包括“协调反恐行动”和“对关键自然资源进行战略性开采和交易”。

草案建议10月1日前关闭美国驻撒哈拉以南非洲国家的全部“非必要”使领馆,今后派驻非洲的美方外交人员将从事“特定的、以任务为导向的”活动。

按照《纽约时报》的说法,如果这份草案最终得以实施,意味着美国国务院目前在非洲的“几乎所有活动”将停止。

草案建议,10月1日前对美国国务院进行“完全结构性重组”,以“简化任务执行”和“减少浪费、欺诈”,确保国务院更高效执行“美国优先”政策。

按照草案规划,不仅非洲事务局,美国国务院现有下属其他地区事务局也将被撤销,转而组建四个新的地区事务部门,分管欧亚、中东、拉美和印太。

有报道披露,现任刚果民主共和国(简称“刚果(金)”)总统费利克斯·齐塞克迪曾在今年2月致信特朗普,希望在平定反政府武装“M23运动”的过程中获得美国的军事支持。作为交换条件,齐塞克迪提议美国将获得刚果(金)的关键矿产,这将“有助于美国在航空航天、汽车、数据中心和人工智能领域的全球竞争力。”

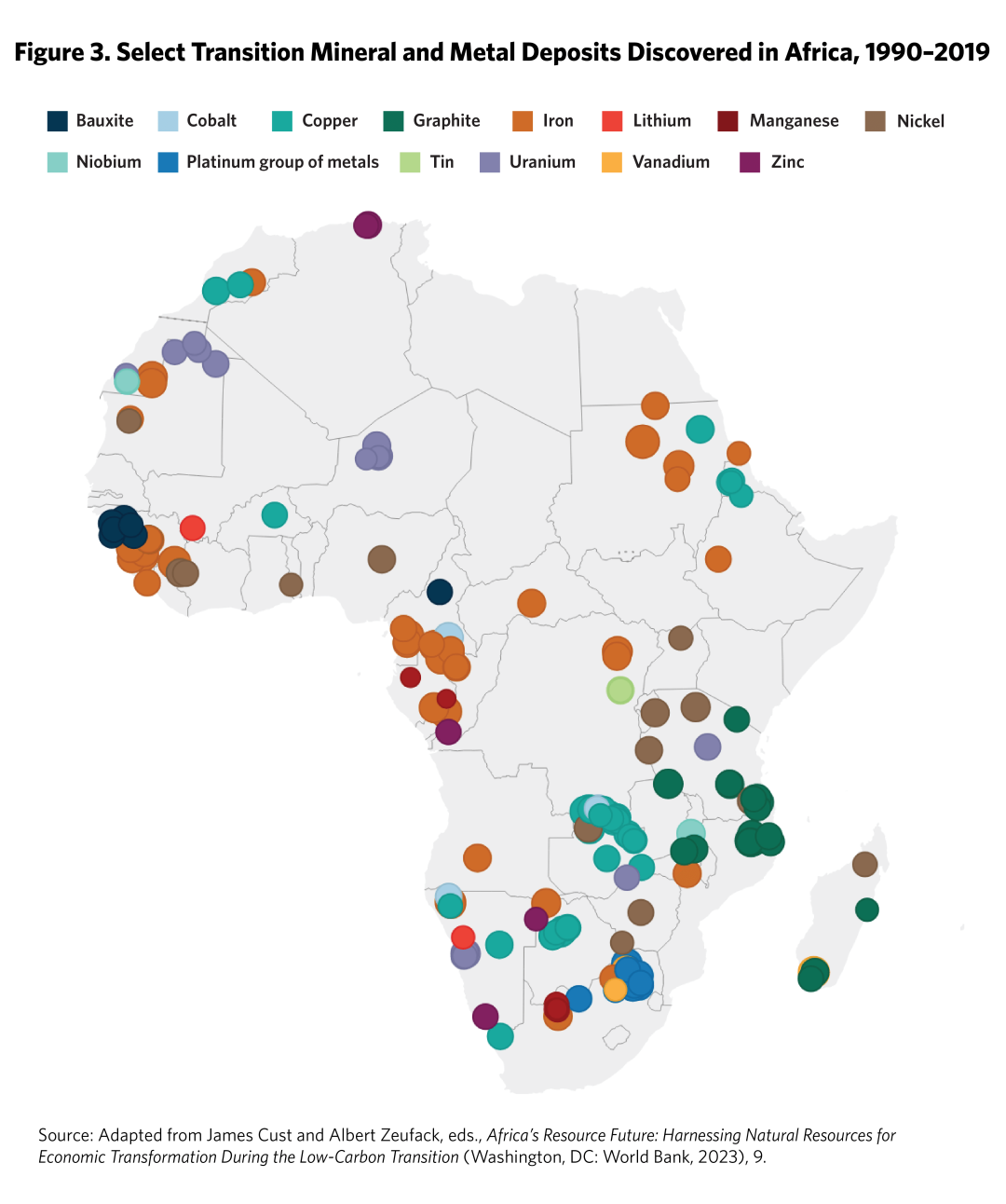

据经济日报,非洲大陆矿产资源丰富,尤其是一些关键矿产储量巨大。非洲拥有全球约30%的矿产储量,包括40%的黄金和高达90%的铬和铂。此外,金刚石、铜、钴、锰、镍、铀、锂、铁、磷、钾、铝、稀土以及煤、石油、天然气等储量丰富。由于历史原因,非洲矿业曾长期被大型跨国企业及资本控制,一些非洲国家长期陷入高度依赖采掘业的畸形单一经济结构中。近年来,非洲国家的矿产资源自主意识日益增强,非洲矿业迎来新发展时代。

据自然资源部,过去20年中,美国没有给予非洲关键矿产太多关注。2016-2020年,美国上市企业自由港—麦克莫兰公司(Freeport-McMoRan)将其在刚果(金)的基桑富(Kisanfu)和腾凯丰古鲁梅(Tenke Fungurume)两个铜钴矿股权转让给洛阳钼业,期间并没有遇到美国政府的阻拦。

特朗普第一次执政期间,美国政府关注的是中美贸易平衡,而不是关键原材料。民主党执政后,美国开始采取实质性措施来争夺对关键矿产的控制,这届特朗普政府上台后变本加厉。

当地时间4月15日,美国总统唐纳德·特朗普签署行政令,要求美国商务部长对美国的进口关键矿产启动调查。

据白宫官网发布的说明,行政令要求美国商务部长根据1962年《贸易扩展法》的第232条款启动调查,以评估美国进口关键矿产对美国安全和韧性的影响。

图片来源:白宫

图片来源:白宫

据自然资源部援引路透社报道,美国4月18日宣布,将加快审核其境内的10个矿业项目,这也是特朗普总统扩大关键矿产生产举措之一,这些项目涉及铜、锑和其他矿产。

另据央视新闻此前消息,英国《金融时报》报道称特朗普政府正在起草一项行政命令,计划囤积太平洋海底发现的金属,加大开采海底金属结核并储存在美国境内,以应对中国限制稀有金属出口的情况。

据报道,世界大多数海底普遍存在多金属结核,富含镍、钴、铜、锰等金属,这些金属是制造电动汽车电池、军工设备以及高科技产品的重要原材料。但美国没有批准《联合国海洋法公约》,在深海采矿不具备国际法支持。

在美国公布所谓的“对等关税”后,中国宣布对七类中重稀土相关物项实施出口管制。稀土是电动汽车、风力发电机、光刻机等高科技产品以及国防工业的关键原材料。统计显示,美军现役及在研的153种主战装备中,87%的供应链需要经过稀土加工环节。

据美国能源部估算,重建完整稀土供应链需10年、3000亿美元投入,而现有库存仅能维持军工生产18个月。即便启动深海采矿(如太平洋多金属结核计划),从勘探到量产也需至少5年,且面临国际法与环保争议。

此前,乌克兰已与美国以线上方式签署了一份有关矿产协议的意向备忘录。据乌克兰媒体报道,美国总统特朗普17日在与到访的意大利总理梅洛尼会晤时说,美乌两国可能会在24日签署矿产协议。

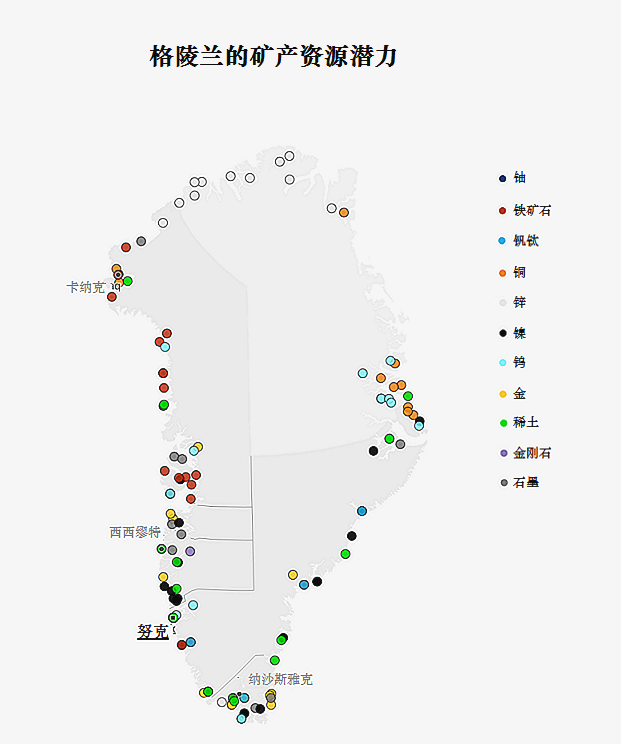

值得一提的是,特朗普妄想收购格陵兰岛的一个重要原因是,美国可以因此获得宝贵的矿产资源,并保证美国可以在高风险、高科技的全球竞争中继续领先。

美国地质调查局在2008年发布的一份调查报告,其中称,格陵兰岛拥有美国认为至关重要的50种矿产资源中的43种,且该岛沿海油井蕴藏着520亿桶石油资源。

据自然资源部, 2023年的一份调查显示,欧盟“关键原材料”清单34种矿产有25种已经在格陵兰发现。

图片来源:自然资源部

编辑|金冥羽 杜恒峰

校对|程鹏

图片来源:视觉中国(图文无关)

每日经济新闻综合央视新闻、财联社、经济日报、界面新闻、红星新闻、自然资源部官网

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。