每经编辑|段炼

仅仅通过几滴血,就能提前预知数百种疾病的潜在风险?AI做到了!

当前,人工智能正以前所未有的速度,全面渗透到科学研究的各个领域。当人工智能深度融入科学研究,会带来怎样的变革?又会开启哪些新的探索空间?

AI × 疾病早筛技术

几滴血就可预测上百种病

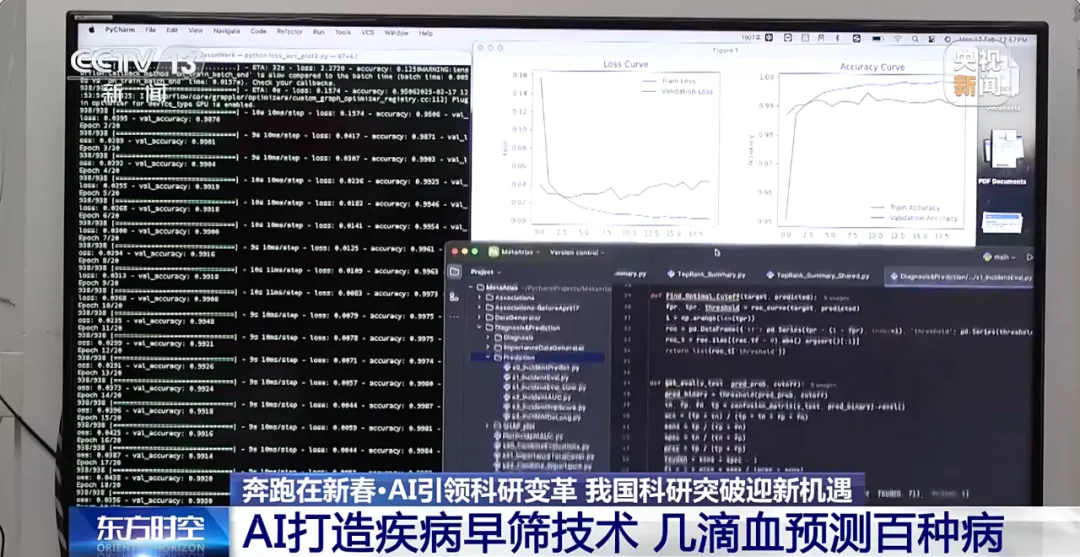

2024年,复旦大学科研团队凭借“人类健康与疾病蛋白质组图谱”的突破性研究成果——在人工智能算法的助力下,医生只需通过简单的血浆蛋白组检测,就能提前诊断和预测疾病。

据了解,这项研究最初只是针对阿尔茨海默病及其他类型痴呆。此前科研团队利用大数据和人工智能算法,对近1500种血浆蛋白质进行筛选分析,发现了11种可预测未来痴呆风险的血浆蛋白质。

复旦大学科研院副院长、复旦大学附属华山医院神经内科副主任郁金泰表示,通过验血发现蛋白质的变化,用AI算出来疾病苗头,最早能提前15年发现阿尔茨海默病等疾病的迹象。

如果能把蛋白质图谱绘制得更加全面,是不是能分析出更多疾病和蛋白质之间的关系呢?

带着这个想法,科研团队又对5万多人的血液样本和跨越14年随访的医疗健康数据进行了分析,成功绘制出全球首张“人类健康与疾病蛋白质组图谱”,同时还开发出一套人工智能算法模型。

专家介绍,这项技术最大的特点就是"早发现、少花钱",医生通过检测人体血液中近3000种蛋白质的变化,再结合人工智能技术,就可以提前十余年预测心脏病、糖尿病、阿尔茨海默病等上百种疾病的患病风险。

郁金泰表示,团队正在研发快速检测试剂盒,未来常规体检只需加做几十元的蛋白质检测,就能筛查重大疾病风险。就像现在测血糖血压一样方便,特别适合需要定期体检的中老年人。

AI × 药物研发

效率和质量全方位提升

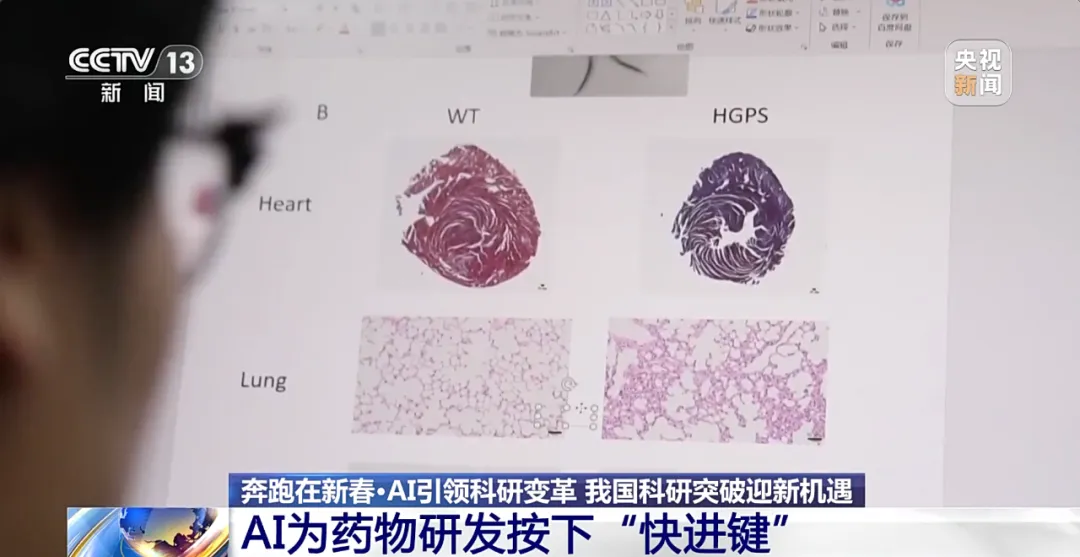

在浙江杭州的良渚实验室,研究员沈宁和他的团队利用AI算法,设计开发出一种用于治疗儿童早衰症的新药物,在实验中取得非常好的疗效。目前,团队正在积极寻求合作,努力推进临床转化。

浙江大学良渚实验室研究员沈宁表示,AI算法让药物设计变得快速高效。如果用传统的大规模筛选,大概要15~20年的研发周期,而且有非常大的失败概率。有了AI算法的加持,药物研发周期可以缩短到3~5年。

早在2021年,良渚实验室就组建了一支由临床医学、生物学、数学、计算机、统计学等多学科交叉的团队,他们陆续开发七、八种深度学习的算法,致力于遗传病、罕见病的精准诊疗。

沈宁希望针对不同的疾病,甚至不同的患者,进行数据分析,借助AI的工具,为每个病人提供更加个性化的治疗方案。

当前,中国科研界正以“奔跑者”的姿态拥抱人工智能技术,推动科学研究从传统经验驱动向数据驱动跨越式转型。从实验室到产业一线,从基础理论到应用场景,AI正成为科学家手中的“加速器”,助力多领域科研突破。

AI × 医疗

辅助医生诊断和治疗

近日,多家医院宣布,将AI医疗落地到医院诊疗场景中。AI技术将为医疗领域带来哪些变化?“AI医生”能给人看病治病吗?

日前,全国首个“AI儿科医生”在国家儿童医学中心北京儿童医院正式上线应用,这名存在于虚拟世界里的“儿科医生”,承担的角色主要有两个:

一个是专家的临床科研助理,帮助医生快速获取最新科研成果和权威指南;

另外一个是辅助医生进行疑难罕见病的诊断和治疗。

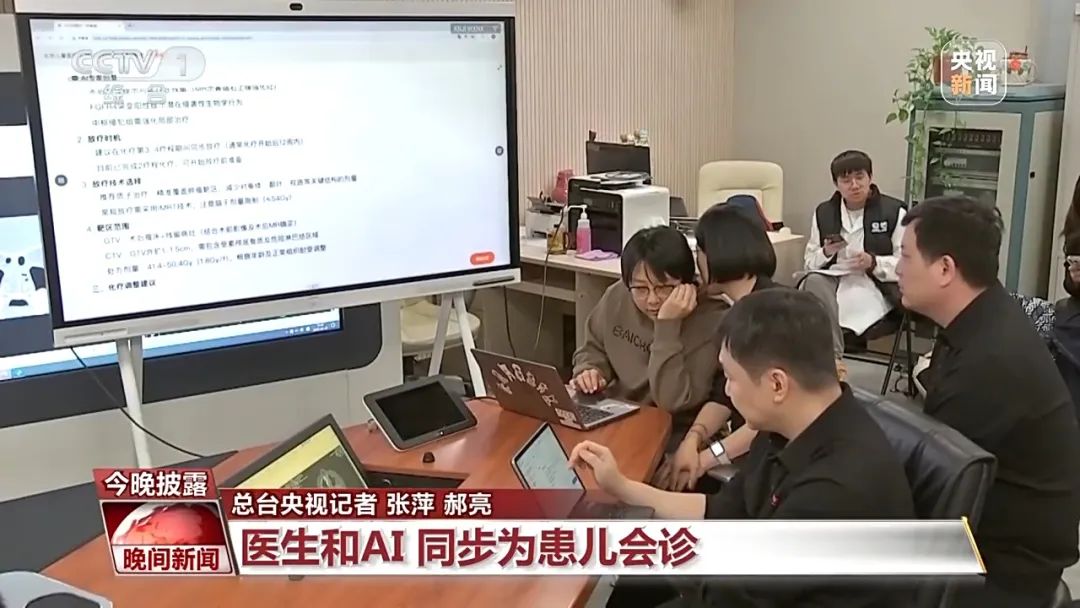

就在本月20日,多位身穿白大褂的知名专家,和身穿黑色工装服操作下的“AI儿科医生”,共同为10名患儿进行疑难病多学科会诊。

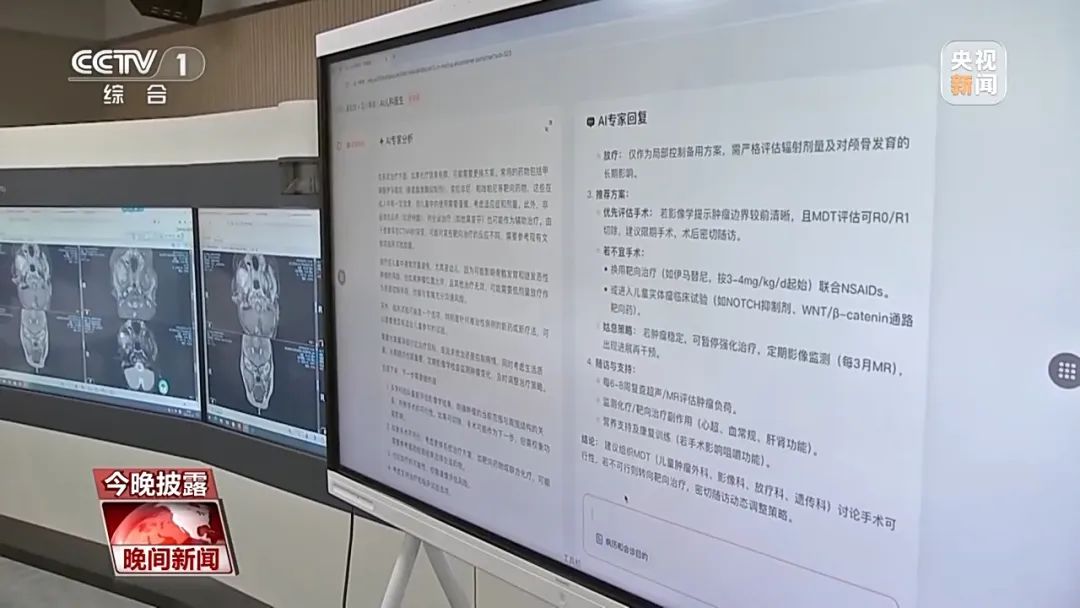

就在专家们讨论的同时,桌子的这一边,工程师将患者的病历资料输入大模型中,“AI儿科医生”也给出了治疗方案:手术加化疗。

记者观察到,10名患儿的诊断中,AI儿科医生给出的建议与专家组会诊结果吻合度较高,有时AI儿科医生还会通过患者病例报告里的某个单项指标,给治疗方案增加特别提示。

不同于通用AI大模型,医学专业领域的大模型需要更多维度的精准数据。为此,国家儿童医学中心将300多位专家的临床经验及数十年高质量病历数据,整合进大模型中,从而把“AI儿科医生”训练得更专业、准确。

国家儿童医学中心主任 北京儿童医院院长 倪鑫:我们在研发儿科AI医生初衷,当时提出“双医生制”。我们所有的结果跟AI相互提醒,AI对于整个医生团队就是辅助和朋友。

人工智能在医疗领域还有一个功能是预判,相当于医学检测多了一把“尺子”。在北京协和医院,工作人员正在为陈女士做三维步态评估。去年以来,陈女士左侧肢体发抖、发僵,走路越来越困难,医生怀疑她是神经系统疾病。高速摄像机记录下了陈女士的运动过程,然后交给人工智能系统去评估。

一直以来,神经系统疾病在临床上不同医生的评估结果存在差异,容易出现误诊、漏诊。“面向神经系统疾病预警的智能人机交互关键技术”,通过多维评估体系,助力阿尔茨海默病、帕金森等神经系统疾病的早期诊断。

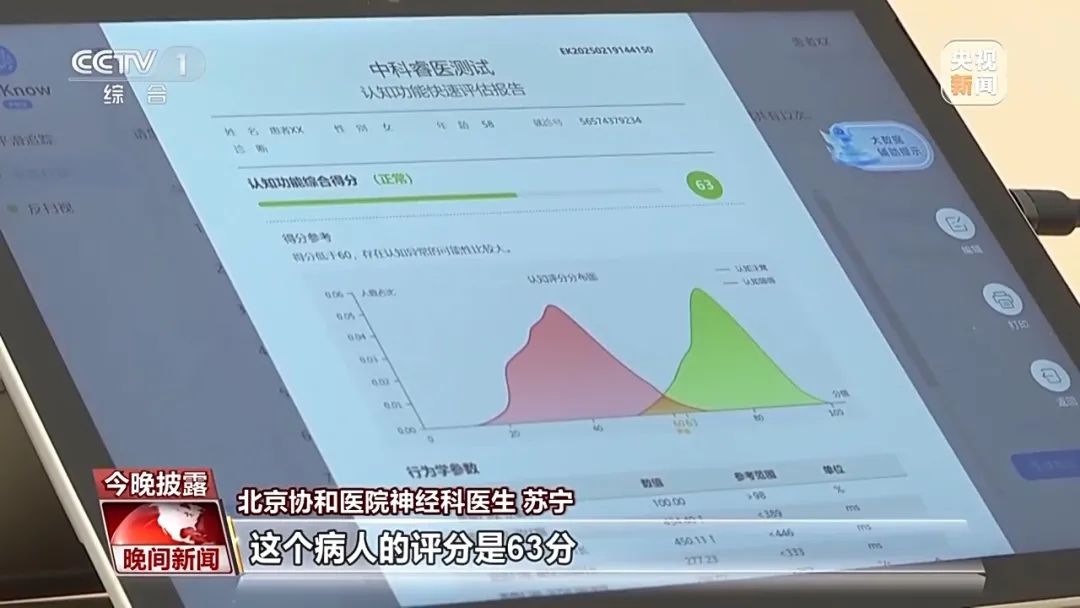

北京协和医院神经科医生 苏宁:这个病人的评分是63分,有可能是在认知障碍的早期。

截至目前,这套系统已完成10多万例神经功能检测,为临床精准诊疗提供参考依据。

北京协和医院神经科主任 朱以诚:比如说我一年前看了一个帕金森的病人,我不记得他一年前在我面前是什么样子了,我没有一个量化值,但机器都记下来了。它作为一个长程随访的测量工具是非常有用的。

去年11月,国家卫生健康委等三部门发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》,给出了84个典型应用场景。高频词为“智能”和“辅助”。“智能”体现出AI在技术层面的价值,而“辅助”则强调了AI在医疗领域承担的工具性角色。

有医生表示,AI的确可以在一些场景、一些环节辅助医疗,但医生面对复杂病情的综合判断和经验积累以及面对面的人文关怀,是AI无法替代的。

湖南郴州市儿童医院儿童健康研究所执行所长 肖能:它可以总结所有目前已发表的文献,所以我们可以给患者提供适合的诊断方案。

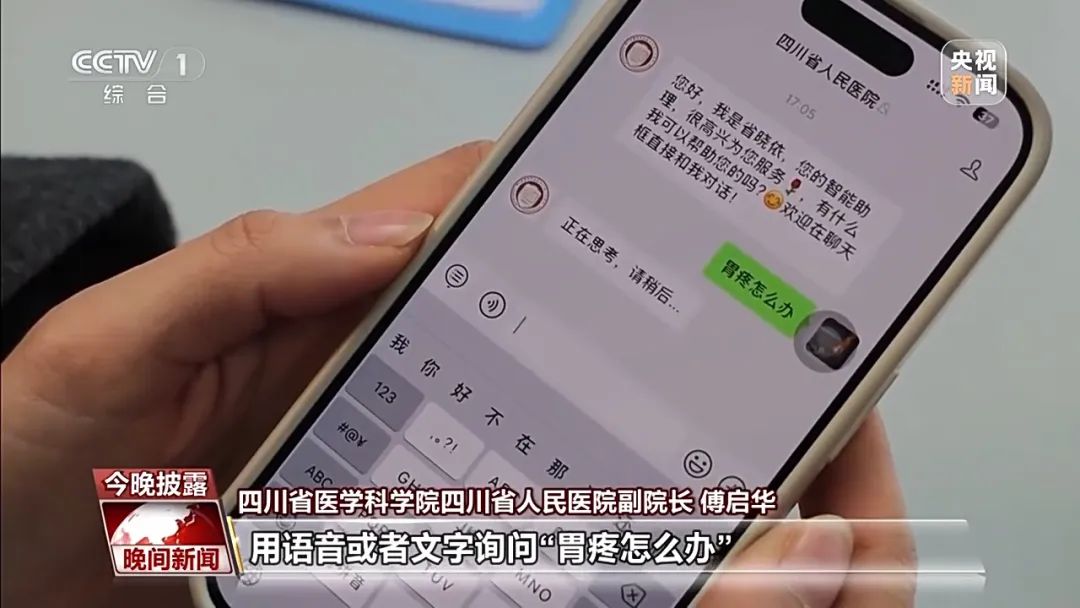

四川省医学科学院四川省人民医院副院长 傅启华:患者只需打开我们医院的微信公众号,用语音或者文字询问“胃疼怎么办”或“头疼应该挂哪个科室”,AI就能迅速给出贴心的建议和就医指南。

湖南怀化市第二人民医院脊柱关节外科 康复医学科护士长 康丹:一些自动化的任务,如智能导诊、药物分配等重复性和机械性的护理任务,正在被自动化系统取代。但是也需要特别警惕护理伦理、护理的数据安全和患者的隐私保护等问题。

北京协和医院罕见病医学科主任 沈敏:现在有一个词语叫“AI幻觉”,就是你拿到的这些信息到底是真的还是假的?我们要去甄别,因为它也是通过海量的数据分析。那些海量数据的里面,也许混杂了一些假消息。而且我们不是冰冷的机器,我们还要更多体现人文的决策。

编辑|段炼 盖源源

校对|程鹏

封面图片:视觉中国(图文无关)

每日经济新闻综合自央视新闻

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。