折叠自行车厂商大行科工正式向港交所递交招股书。公司创始人韩德玮现年83岁。1982年时,韩德玮跨界自行车领域,招股书中,他被誉为“现代折叠自行车之父”。作为细分行业龙头,公司在全球和中国内地的折叠自行车市场排名第一,并且实现了产品的高利润下。但要看到,细分市场的天花板相应也较低。

每经记者|王帆 每经编辑|文多

继卖钓鱼装备的乐欣户外之后,又有一家户外用品企业冲刺港股IPO,它就是卖折叠自行车的大行科工。

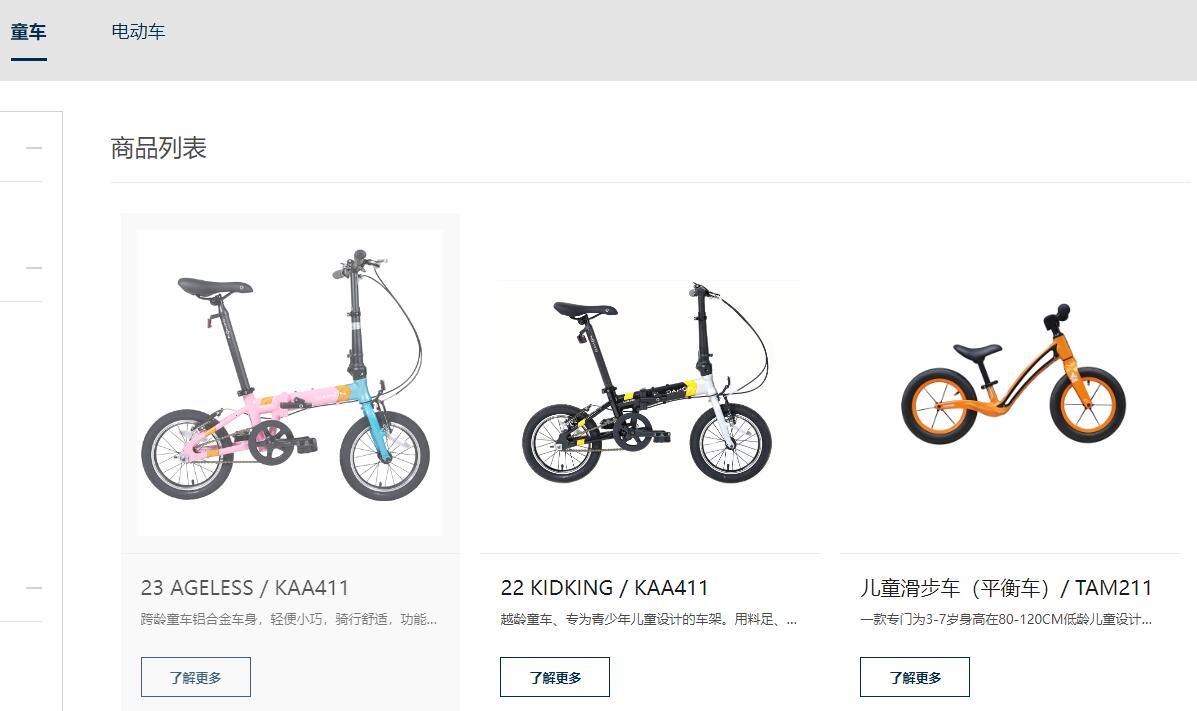

图片来源:电商平台截图

这家位于深圳的公司,其创始人韩德玮是83岁的物理学博士。近几年,随着户外骑行的火热,大行科工的业绩水涨船高,按2023年零售量计算,公司在全球和中国内地的折叠自行车市场排名第一。

《每日经济新闻》记者注意到,国内不乏规模更大、历史更悠久的自行车厂商,例如诞生于上世纪四五十年代的永久牌、凤凰牌。但这两个品牌以非折叠的大众自行车为主,从而让大行科工有机会在高端折叠自行车的细分赛道后来居上。

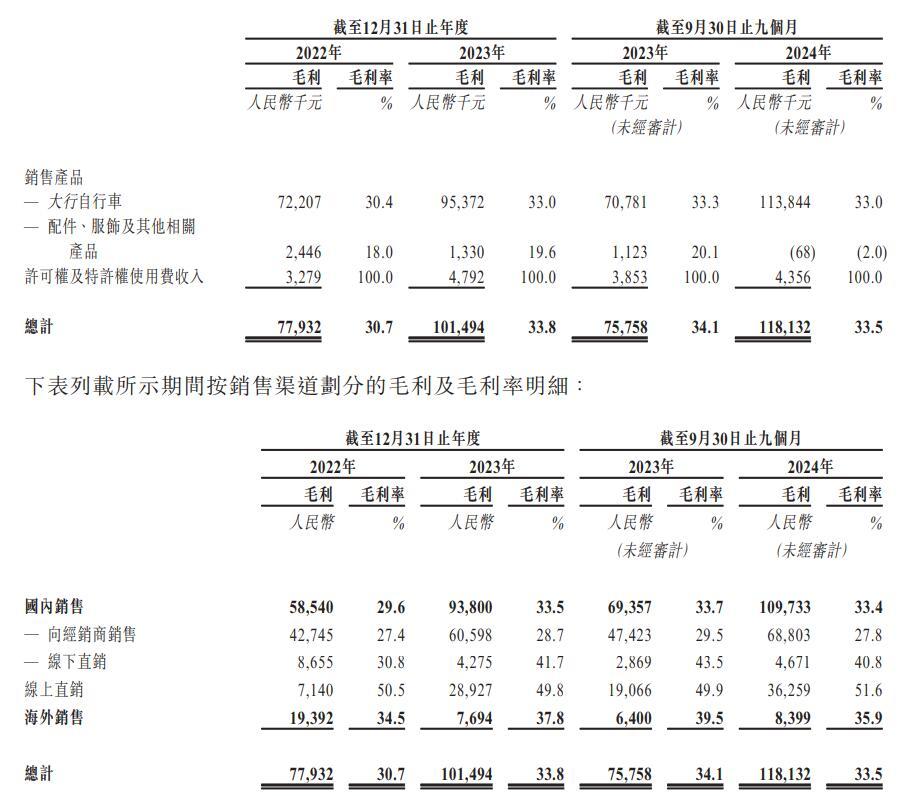

记者查询3家企业2023年数据发现,大行科工的毛利率高达30%以上,明显高于另两家公司。这也说明了折叠自行车与普通自行车在盈利能力上的差距。按照大行科工2024年前三季度产品平均单价约2000元计算,每卖出一辆,毛利就超过了600元。

不过,尽管行业景气度高,盈利空间大,但大行科工仍面临细分赛道天花板低的掣肘。折叠自行车这个品类占全球自行车市场的份额不到5%,仅有百亿元级规模。大行科工要做强做大,或许还要做好品类多元化的打算。

1月20日,折叠自行车厂商大行科工正式向港交所递交招股书。其IPO的时机,恰逢户外运动的鼎盛期。骑行、露营、徒步等户外运动近年迎来前所未有的蓬勃发展,也助力了相关企业业绩增长。

2022年度、2023年度和2024年前三季度,大行科工分别实现营业收入2.54亿元、3.00亿元、3.52亿元,净利润3140万元、3490万元、4580万元。其中2024年前三季度的收入和净利润增长率分别高达58.7%、74.1%。

这家企业,有一个“爱折腾”的创始人。公司创始人韩德玮现年83岁,在踏入折叠自行车行业前,他专注于激光的研发,1973年在美国南加州大学获得物理博士学位。

图片来源:大行公司网站截图

1982年,40岁左右的韩德玮跨界自行车领域,招股书称,他的发明将现代第一个商品化的折叠自行车品牌带进市场,被誉为“现代折叠自行车之父”。大行科工官网显示,韩德玮跨界创业的契机是受上世纪70年代的石油危机启发,他希望通过创新工程技术,创造出可持续的城市出行解决方案。

“市场对便利性、市区移动和节省空间的需求不断增加,折叠自行车正是传统自行车行业对这项趋势的回应⋯⋯部分上班族需要用自行车搭配公交、火车或汽车等其他交通工具,折叠自行车为他们提供了一种实用的替代方案。”大行科工在招股书中如是表示,截至2024年9月30日,公司已经拥有超过70款自行车车型。

大行科工的主要车型 图片来源:招股书截图

《每日经济新闻》记者注意到,尽管已经83岁高龄,但韩德玮仍处一线,目前担任大行科工执行董事、董事长兼总经理,负责监督及管理公司总体战略规划、经营方针及日常营运。创业四十年有余的韩德玮,如今还要带领公司冲刺港股IPO。

韩德玮一边是公司灵魂人物,一边也在利益上与公司高度绑定。招股书显示,韩德玮在大行科工拥有近九成的股权比例,其直接持有已发行股份总数约88.56%,同时通过员工持股平台持有公司1.60%股权,为公司的控股股东。

而本次IPO募资之前,大行科工进行了分红。招股书显示,公司2023年和2024年合计支付股息4150万元。这意味着,韩德玮作为持股九成的股东,成为最大的获益者。一边大额分红,一边筹划上市募资,大行科工这波操作也让市场上出现了质疑其IPO合理性的声音。

本次IPO,大行科工主打的概念是“折叠自行车老大”。

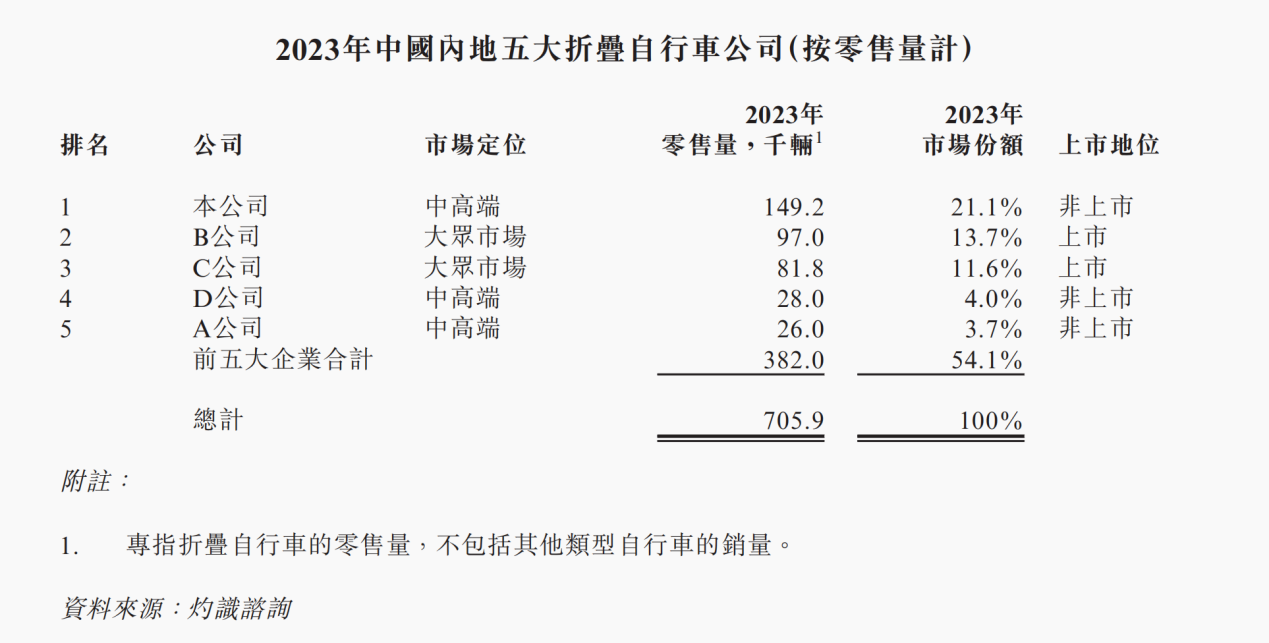

招股书援引灼识咨询数据显示,以公司2023年零售量计,大行科工在中国内地及全球折叠自行车行业中均排行第一,市场份额分别为21.1%及5.6%。其中,大行科工2023年在全球卖出15.69万辆,在中国内地卖出14.92万辆。

“十年前我买折叠自行车的时候,市面上品牌、价格方面比较合适的产品(中),基本没什么其他选择。大行产品从两千元到一万元都有,品牌知名,销售渠道也广,更换配件也容易,所以大家基本都会选大行。”拥有两辆大行牌折叠自行车的户外骑行爱好者洪先生向《每日经济新闻》记者分享道。

在国内市场,大行科工招股书列出的行业第二和第三名为“B公司”和“C公司”,两家公司均已上市,分别成立于1940年和1958年,均位于上海。投资者不难猜出这具体是指哪家公司。

中国内地折叠自行车市场格局 图片来源:招股书截图

《每日经济新闻》记者查询发现,在A股,旗下分别拥有永久牌、凤凰牌自行车的中路股份(SH600818)、上海凤凰(SH600679),其规模并不低于大行科工。2023年年报显示,中路股份“自行车和童车”的营业收入为7.13亿元,上海凤凰“制造业”的营业收入为16.50亿元。两家公司的自行车相关业务营收均大幅高于大行科工同期约3亿元的营业收入。而后者之所以能夺得折叠自行车行业第一,主要由于其主打细分品类。

打开三家企业的电商旗舰店,可看到“大行”品牌店铺中售卖的基本都是折叠自行车,最便宜的自行车售价约800元,大部分处于数千元价位,最贵的可达7000元。“永久”品牌店铺仅有少量的折叠自行车,售价在300元到500元,主推的款式还是普通非折叠自行车。“凤凰”品牌店铺同样是主打普通自行车,少量的折叠自行车售价在400元到1000元。

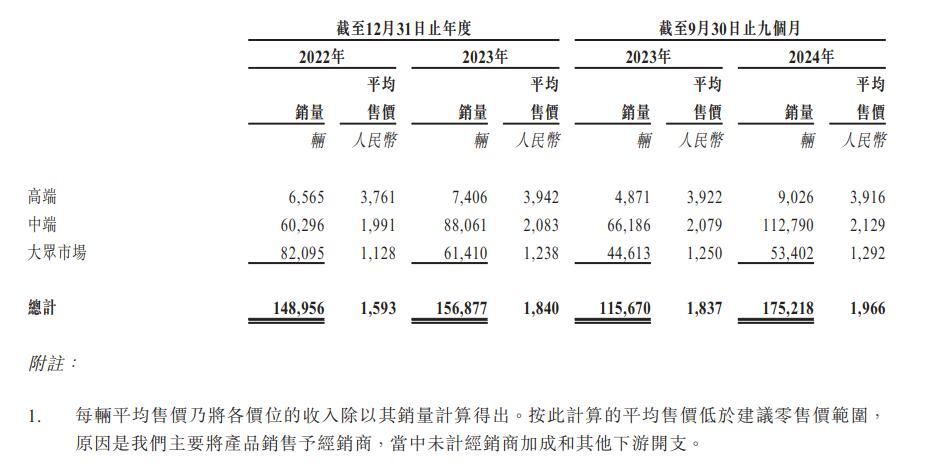

大行科工在招股书中表示,公司产品矩阵按建议零售价,可分为每辆5000元或以上的高端价位、2500元到5000元的中端价位、低于2500元的大众市场价位。

数据显示,近几年,大行科工的大众产品销售额占比逐步降低,从2022年度的39%降至2024年前三季度的20%。另一方面,中端产品销售额占比从50.6%提升到69.7%。平均销售单价(为销售给经销商的平均价格,低于终端的建议零售价)也从1593元提升到1966元,这也说明公司的品牌调性在逐步提高。

图片来源:招股书截图

总体而言,大行科工的中高端、可折叠定位,让它在自行车行业走出了一条差异化的道路。大行科工提到,公司的这一定位依靠核心技术进行支撑。公司截至2024年末在中国内地拥有108项有效专利,在美国、欧洲及日本拥有22项有效专利。

如上文所述,大行科工主打中高端折叠自行车,最新平均售价接近2000元,这也为公司盈利创造了良好的空间。

《每日经济新闻》记者查询发现,大行科工报告期内的毛利率均在30%以上,其中2024年前三季度的毛利率为33.5%。这意味着,每卖出一辆2000元的自行车,公司的毛利就超过了600元。相比之下,中路股份、上海凤凰2023年自行车相关业务的整体毛利率分别为12.33%、14.72%。

图片来源:招股书截图

不过,尽管盈利空间可观,但细分行业规模的掣肘是明显的。定位越窄,大众化普及就越难。

2月20日,体育营销咨询机构禹唐体育相关负责人李晨向《每日经济新闻》记者分析道:“对于发烧友级别以及户外运动爱好者而言,可折叠并不会是主要考虑的因素,因为折叠自行车不适合高强度运动,运动骑行体验一般。对于普通人群而言,如果更多应用于生活场景,可折叠自行车的便捷性就会成为突出的优点。”他认为,在大众骑行者群体,公路车依然是主流选择,因为它兼具运动和生活的双重属性,使用场景更为广泛。

洪先生则表示:“对于专业参赛、训练、100公里以内的小长途骑行,我会选择专业性更强的公路车。折叠车主要是适合小距离、不追求速度的娱乐、休闲和旅游。”他认为,单一品类难以覆盖所有的骑行场景,因此许多骑行爱好者都会拥有多台车,他本人除了折叠车外,还拥有山地车和公路车。

大行科工招股书显示,按零售值计,2023年全球自行车行业的市场规模为3740亿元,其中折叠自行车仅有168亿元,占比仅有4.5%。放在中国市场,2023年中国内地折叠自行车市场规模为14亿元,预计将于2028年达到38亿元。这样的国内市场规模,也仅仅等同于A股一个中等规模上市公司的年营收额。

大行科工2023年的营收3亿元,就能成为全球乃至中国的折叠自行车“销冠”,也从侧面说明细分行业的天花板之低。

公司也非没有意识到多元化的重要性,其在招股书中表示:“我们的产品组合已从折叠自行车发展到其他自行车类型,包括公路自行车、登山自行车、儿童自行车和电助力自行车。”不过,从最新数据来看,折叠自行车仍为大行科工贡献了绝大部分的销量。

图片来源:大行公司网站截图

李晨向记者表示:“在现阶段,骑行产业的发展依然依托于社群文化。因此,对于自行车企业而言,提升品牌力、专业性、创新性是当下的优先事项。个性化、高端化一定是骑行装备的主要发展趋势。在社交平台的影响下,年轻、女性自行车爱好者的数量激增,这进一步推动了骑行运动和文化的普及,这也就要求自行车品牌要充分考虑市场上的新需求,在产品创新上多下功夫。”

2月20日,《每日经济新闻》尝试就公司产品多元化等问题采访大行科工,向公司发去采访邮件,截至发稿未获回复。

封面图片来源:视觉中国-VCG211461430752

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。