6月22日,东莞将带着最高的敬意和礼仪,迎接“2亿分之一”代表回家看看。

每日经济新闻 肖纯 每经编辑|杨欢

姜萍火了。

关于专业、职业、梦想、人生选择,似乎每个人都能从姜萍身上看到自己的影子。

不过,姜萍的选择其实早在30年前,就被洪永迎“预演”过。

上世纪90年代,当珠三角工厂的流水线发出轰鸣时,几百公里外的粤西依旧保持着平静的农村风貌。

在粤西,15岁的洪永迎做了一个改变一生的选择。

与姜萍一样,洪永迎在明明能考上高中的情况下,选择了中职。从小喜欢动手捣鼓的洪永迎,觉得当一名技术工人更适合自己。

对技术工人而言,东莞堪称宿命之城。而更早的时候,洪永迎父母就在东莞打工。兴许他与这座城市的缘分,早已结下。

高职毕业后,洪永迎选择了长安镇的一家磨具厂,安放自己的工匠梦。

那时中国刚加入WTO,如火如荼的全球化与东莞出口加工型经济相互辉映。这片土地上,不仅制造东西能赚钱,做贸易、做生意也能赚钱。

看着一个个工友出去做生意赚大钱,洪永迎也忍不住出去单干。天道酬勤,洪永迎迅速赚得第一桶金。

洪永迎的工厂,照片为本人提供

不忘初心的洪永迎,致富后想起自己最初的梦想——当一名工匠。于是用赚到的钱,投资建了自己的磨具厂。

创业维艰。自己厂生产的是精细磨具,洪永迎很自然想到了以工匠精神闻名的制造业强国——日本。

认识到差距,不断学习,不断精进。从以日本为师,到成为日本客户,拿到日本订单,再到日本反过来以洪永迎工厂的核心技术为师。

日本人的反向依赖,让洪永迎骄傲地给厂里的年轻蓝领,开出了比写字楼里白领还高的工资。

如果当年不读中职读高中,不做技工会怎样?在洪永迎的人生里,不止一次有看上去更好的选择:比如当时一直做生意,赚快钱;比如拿做生意赚的钱去买房置地,而不是建厂扩大生产……

走着难而正确的路,洪永迎从不后悔。

70后的王哲,比“莞二代”洪永迎年长10岁。

洪永迎是放弃高中的人,王哲是高考落榜的人。

对中国人来说,落榜的打击也许能促成某种契机。

1300年前,落榜的张继离开京城长安,在苏州写下《枫桥夜泊》,此后被传为经典。

1300年后,落榜的王哲告别老家河南,南下东莞打工。

利用工作间隙,王哲自学大学课本。一有时间就去东莞理工学院旁听,修完了大学课程。

王哲的工厂,照片为本人提供

王哲的工作和学习一样努力。他从一名普通工人,晋升为工头,后来被厂里提拔为领导干部。再后来单干自己开了家小厂,小厂渐渐发展成大厂,如今成为小米的供应商。

王哲的成功,激励了老家的很多亲朋好友来东莞。王哲的厂里,有很多河南老乡。

对于这座城市,王哲笑言:“东莞就是我的大学。”

洪永迎和王哲,都是报告文学《一座城和一群人》的主角。为了写这本书,作者吴向东历经数载,采访近百人,选出其中最典型又最具共性的8位人物。

吴向东,照片为本人提供

吴向东是武汉人,毕业于湖北大学物理系。在南巡讲话的1992年,吴向东南下成为东莞一所中学的物理老师。

如果说洪永迎心里有一个工匠之梦,王哲心里藏着一个大学之梦,吴向东则是一个文学之梦。在东莞这个一切皆有可能的地方,吴向东走上了文学创作的道路。

促使吴向东决定写出《一座城和一群人》这本书,是一个偶然又必然的故事。

姜萍之前,热搜最火的是电视剧《我的阿勒泰》。

《我的阿勒泰》画面辽阔、通透、草原和针叶林交织的苍翠,治愈了无数人。

《我的阿勒泰》电视剧截图

2015年,喜欢旅游的吴向东在阿勒泰自驾,路过一个加油站,一名加油站员工看到吴向东的粤S车牌,主动打招呼:“您好,请问您从东莞来吗?我之前在东莞打过工。”

东莞与阿勒泰的距离超过4600公里,吴向东没想到在万里之外,还能遇到东莞“故人”。

后来,在大江南北的加油站,吴向东总能遇到曾经在东莞打工人,粤S车牌成了一张载满回忆与情感的通行证。

对文学的敏感,以及对城市的情感认同,让吴向东决定写下这座城市,以及这座城市中人们的故事。“他们对东莞有着一种很浓厚的情感。很多人在东莞打工结束,都会怀念在东莞那一段岁月,这就引起了我思考,所以我这么多年来一直在观察着这些打工者的内心活动和思想精神世界。”

为了让书更丰满,吴向东努力寻找不同年代的东莞打工人。洪永迎是80后,王哲是70后,陈明来是60后。

陈明来来东莞是1983年,那时改革开放大幕刚刚拉开,珠三角的基建也刚刚起步。

脚下泥泞、尘土飞扬,让陈明来的心凉了半截:“(东莞)怎么比我老家福建山区还破?”

但陈明来很快找到了坚持下去的理由——眼前的107国道,大货车满载着货物和建材,飞速驶来,又飞速而去。陈明来仿佛看到了机遇和经济发展的脉动。

陈明来读的书不多,觉得既然107国道有这么大的车流,干脆就在路边摆摊卖油条吧。

渐渐的,买油条的人多了起来。一开始是卡车司机,接着是当地工厂的厂妹,再后来整个厂让陈明来送油条。

人们吃油条的需求陡增,陈明来只能招很多徒弟。很多徒弟发现其中的商机,有的选择自己单干开油条摊。陈明来戏称自己是“东莞油条之父”。

为了送油条,陈明来每天奔波于各个厂之间,也因此和很多厂的老板熟了起来。

有了这层交情,陈明来去找这些老板,请求把给厂里跑运输、供应材料的业务交给自己做。大家一起发财,陈明来迅速赚到了第一桶金。

完成财富积累后,陈明来做过贸易,不过他最终选择还是开厂。如今的陈明来,已经从107国道旁边卖油条的小贩,成了一家塑胶厂的董事长。

陈明来的工厂车间,照片为本人提供

吴向东写《一座城和一群人》之前,已经在东莞生活了二十多年。他一直有种感觉——“这座城市似乎有某种魔力,人们赚钱后往往想到的不是买房,而是开厂。”

60后的陈明来、70后的王哲、80后的洪永迎,怀揣各自梦想从天南海北来到同一片土地上,实现了同样的梦想。

90后的宗苗却选择了离开。

比起“莞漂”前辈们,宗苗学历更高。宗苗老家在武汉蔡甸,江大电子系毕业后,南下东莞做过很多工作。

在东莞,宗苗听说了很多人和事。最让他触动的,是改革开放之初,彼时还是一堆自然村的东莞,由村干部带头,守在深圳罗湖口岸,打量行色匆匆的港商。

如果听到熟悉的口音,这些村干部会赶紧跟上,介绍老家最新的情况与政策,恳请他回村上、镇上投资。

这大概是最原始又最真诚的招商引资了。

宗苗感慨:“改革开放以来,这座城市翻天覆地的变化,是无数打工人用青春铸就的,是无数厂用日夜轰鸣铺就的,也是东莞原住民用一往无前的精神,在筚路蓝缕时闯出的一条路。”

2018年,宗苗离开东莞,回老家做了一名村官。“我希望自己像当年守在深圳罗湖口岸的那些东莞村干部那样,为家乡带去一些改变!”

武汉遭遇疫情时,宗苗战斗在防疫一线,照片为本人提供

海明威说:“假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里,她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴。”

东莞又何尝不是一场流动的盛宴呢?

就像在武汉做村官的宗苗,就像在新疆加油站看着粤S车牌会上前打招呼的员工。

除了全国各地的加油站,吴向东还记得自己在四川自驾时,也因为粤S车牌,很多次被路边川菜馆的老板认出,这些川菜馆老板操着四川口音,回忆在东莞的青春。

世纪之交,郑小琼在老家四川南充的一家小餐馆做服务员。

1995年,郑小琼初中毕业后考上卫校,就读时说国家会包分配工作。1999年,郑小琼从卫校毕业后,才发现实际上没工作可分配。郑小琼找了很多工作,包括餐馆服务员。

眼见老家没什么机会,郑小琼在2000年南下东莞,成为一名厂妹。

跟着几个同乡一起,郑小琼坐绿皮车摇摇晃晃到了东莞。在一家工厂门口,她站在两百多人的队伍里排一下午,还没轮到她,招工就结束了。

失落的郑小琼突然来了灵感,写下一首诗:“对于一个外地打工者来说,城市是这样一番风景:炽热而闪亮的霓虹,充满诱惑的梦境……外乡人将悲伤与希望嵌入它的躯体。”

郑小琼之前没想过,自己有一天会偶遇诗歌。在东莞工厂的流水线上,孤独的她开始思念家乡,经常梦见坐船过嘉陵江。

流水线上的郑小琼,照片为本人提供

郑小琼用诗歌表达自我,后来开始用诗歌关注他人,记录城市,逐步关怀更大的世界。郑小琼也逐步成为一名有影响力的青年诗人。

东莞的包容和友善,让郑小琼很快消弭了乡愁,融入了这座城市:“它的工业区、车间、公园、道路、可园等都成为我诗歌写作中最重要的元素,这座城市成为我诗歌中的‘故乡’,也是我的诗歌之根,寒溪、凤凰大道、铁桥、银湖公园、荔枝林、工业区、众多来自不同地方的工友……他们成为我诗歌创作最重要的部分。”

二十年前的某个清晨,刚下夜班的郑小琼走出工厂大门,朝阳洒在她身上。沿凤凰大道去黄麻岭市场的路,她看到路边停满白色的货柜车,抬头透过厂房窗口望见在车间忙碌的工友,不禁写下:

“穿过工业区,穿过亚热带的树林,穿过光明和幸福,穿过草木与花朵,机器与锅炉,发电机与高压线穿过外来女工的交谈与歌唱,穿过工装的劳动者与西装的经营者,穿过我绿色的乡愁,穿过劳动与沉思,一些阳光正照在工业区上方的字上年轻人,快!朝着世界的方向奔跑。”

今年,恰好离郑小琼写这首诗差不多二十年。郑小琼感慨:“昔日的年轻人已近中年,依旧在朝着世界的方向奔跑着,如同东莞这座城市。”

异乡成了故乡,照片投递人:陈康永

郑小琼写诗的二十年,东莞确实飞速奔跑着。

2021年,东莞成功晋级全国第15个“双万”城市(GDP过万亿、人口超千万)。

2018年,广深港高铁全线贯通,跑出了时速350公里的地表最快速度。让东莞可以17分钟直达广州、深圳,38分钟直达香港。

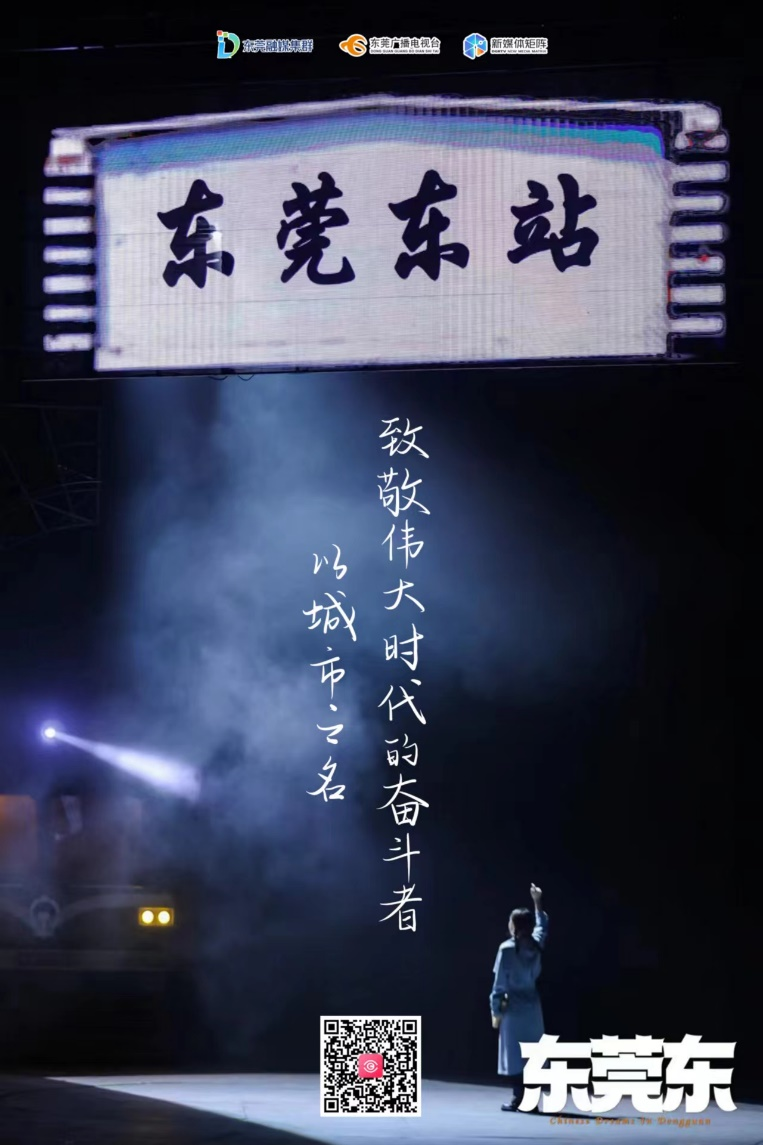

如今的东莞,高铁纵横交错,拥有十几个高铁站。但这座城市,以及这座城里的一千万人还是会怀念东莞最老的那个火车站。

1991年,东莞东站竣工投入运营。在很长一段时间里,东莞东站都是东莞最重要的,甚至唯一的火车站。

“在以后的很多年里,每当在路上看到背着大包行李、看起来很像刚下火车的一些人,我都仿佛看到当年自己的影子。”

这是一位打工人对东莞东站的回忆。那个时候,每天都有无数年轻人背着大包小包,从东莞东鱼贯而出,脸上写满期待。

2007年的东莞东站,照片投递人:张村城

吴向东说:“东莞东站是无数人梦开始的地方。”

那个年代,抵达东莞东本身就是一件艰难的事。

王哲高考落榜南下东莞时,正是“东西南北中,发财到广东”的时候,这让他误以为全国所有的火车,终点都是广东。

他带着女友,从河南老家坐绿皮车离开,没想到车的终点是汉口。在汉口火车站,王哲终于认准了一列终点是东莞东的车。

当时去东莞的人太多,根本挤不上车。当王哲抱起女友,把女友从车窗塞进车厢时,火车开了,自己还在站台上。

那时没有手机,王哲只能追着火车,冲着车窗里大喊:“武汉的下一站是长沙,你在长沙下,我去长沙找你!”

王哲随后赶上了一列开往长沙的车,在长沙接上女友后,几经辗转终于抵达了东莞东。

2010年的东莞东站,照片投递人:蓝业佐

据不完全统计,改革开放46年来,在超过2亿人在东莞工作过。其中有约9600万人是在东莞东下车,作为梦的起点。还有约9200万人,在春运或平时从东莞东踏上返乡的路。

对东莞来说,两亿人不是抽象的数字,而是无数人最鲜活的青春和奋斗。

带着敬意,东莞倾力打造《东莞东》原创音乐剧。《东莞东》以大时代背景下无数在东莞奋斗扎根的平凡人为群像,深情地讲述了打工者与城市之间的故事,再次唤醒了人们对于那段历史的记忆,体现了对打工者个体的重视和怀念,以及对他们贡献的肯定和致敬。

与其同时,东莞发起“寻找2亿分之一—《东莞东》邀您故地重游”活动。“寻找2亿分之一—《东莞东》邀您故地重游”征集活动由东莞市文明办主办。每日经济新闻作为战略伙伴,为活动提供重要战略支持。

活动向全国征集关于东莞的时光影像,讲述照片背后关于奋斗、温情、城市变化的故事。活动启动以来,收到了超过1000张照片。很多人在投递照片的同时,还写下了很多感人至深的留言。

来自重庆的毕紫彦留言说到:“照片捕捉了我在东莞的第一份工作的瞬间,那份纯真与热血仿佛跃然纸上。那是一个充满希望的年代,我刚刚踏入社会,带着满心的憧憬和一丝丝的紧张。东莞,这座繁华的城市,对我而言,既是挑战也是机遇。穿着那身朴素的工装,站在熙熙攘攘的街头,眼神里充满了对未来的期待和坚定。还记得吗?那时候的,虽然工资不高,但每天都过得充实而快乐。与同事们并肩作战,一起克服了无数的困难,也一起分享了无数的欢笑。那些日子,虽然辛苦,但却是我人生中最宝贵的经历。”

活动主办方经过评选,选出了15位“2亿分之一”代表,即将在全国各地接上他们,于6月22日开启一段故地重游的难忘旅程。

6月22日,音乐剧《东莞东》也将拉开2024年国内巡演的大幕。届时东莞会邀请“2亿分之一”代表现场观看《东莞东》,在这部剧中重温自己的青春。

这次故地重游可能会让“2亿分之一”的代表们感到惊讶。因为如今的东莞,有很多数字工厂、摩天大楼、国家实验室、大科学装置,滨海湾新区有海景,松山湖有欧陆风情,潮玩、街球等时尚元素遍布,便利店、咖啡馆、奶茶店星罗棋布。

46年,东莞从来没有忘记成长。所以46年过去了,东莞依旧年轻。

46年,东莞也从来没有忘记,翻天覆地的城市巨变是谁成就的——是无数个“2亿分之一”,他们用自己的青春与奋斗,建设了这座城市。而这座城市,也为2亿人提供了机会与实现梦想的平台。

6月22日,东莞将带着最高的敬意和礼仪,迎接“2亿分之一”代表回家看看。过去46年,东莞一直用友善与包容,接纳了超过2亿人,为他们遮风挡雨,努力成为他们的家。

东莞也一直等待着,2亿人能回“家”看看。

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。