每经记者|刘旭强 每经编辑|刘艳美 孙志成

以2009年“十城千辆”工程为起点,中国新能源汽车产业在短短15年时间里,实现从无到有、换道超车。

在这场声势浩大的产业变局中,诸多城市争相涌入,区域格局加速重构。这其中,有一朝走上风口的幸运儿,也不乏三振出局的失意者。而“北方第三城”青岛曲折的“造车梦”,正是这波城市造车热潮不断洗牌的缩影。

从籍籍无名到千亿级支柱产业,青岛在全国汽车产业版图中的地位不容小觑;但从北汽困局到高合停产,青岛在新能源赛道上几度受挫。

失意的青岛,并不甘心就此放弃。

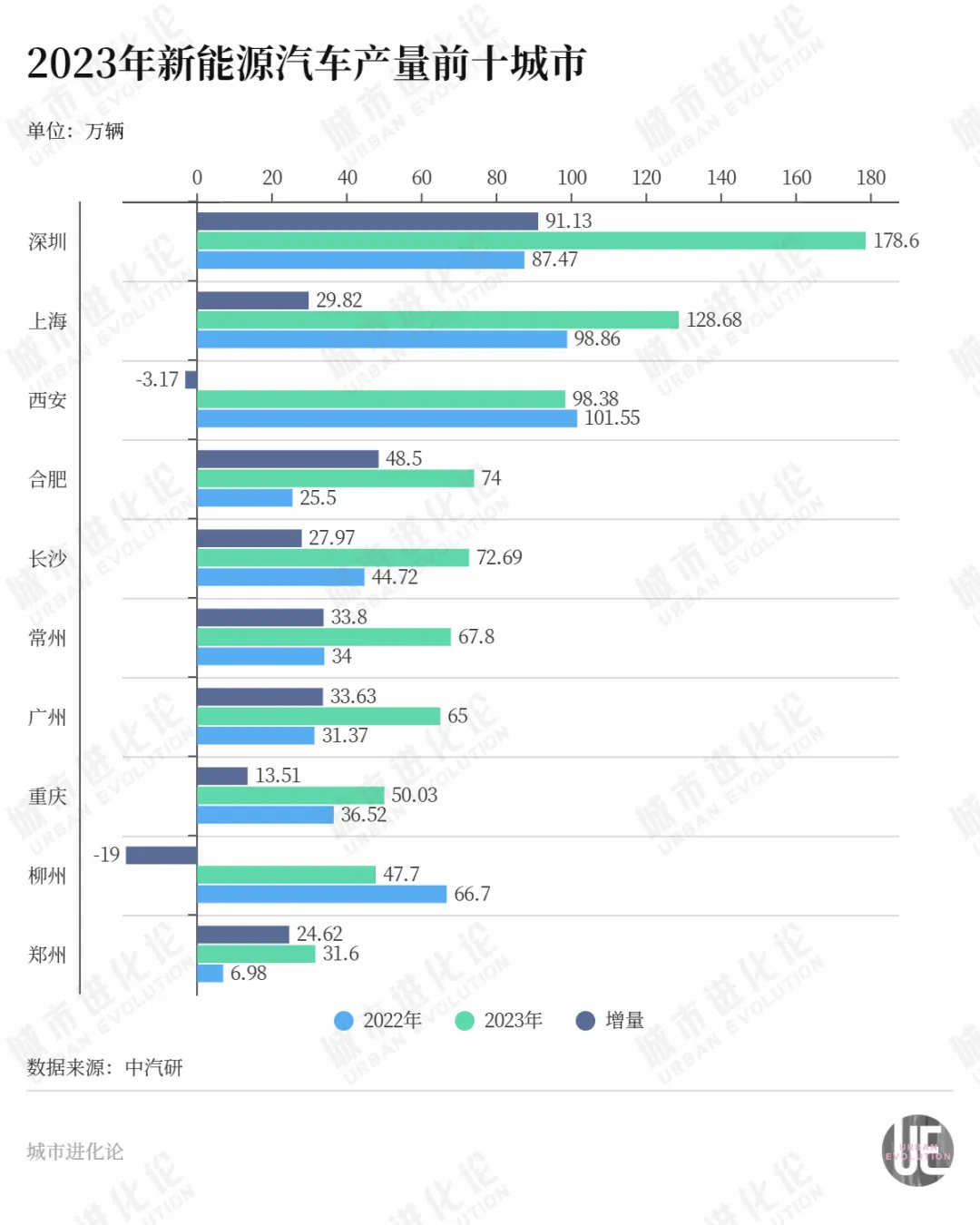

近日,青岛出台《青岛市新能源汽车产业高质量发展行动计划(2024—2025年)》(以下简称《行动计划》),提出到2025年,力争整车产量达到40万辆。参考2023年新能源车产量数据,如若实现目标,青岛有望跻身全国10强。

当前,新能源汽车产业步入下半场,车企竞争也进入洗牌重组的白热化阶段,留给青岛的机会,已经不多了。

十年沉浮

十年沉浮 作为汽车产业领域的“后起之秀”,青岛的造车路,其实不算太长。

回溯本世纪初,青岛只有一汽解放商用车一家车企,发展附加值更高的乘用车,成为青岛的目标。不过燃油车时代,青岛发展步伐缓慢。当地媒体曾报道:

为圆轿车梦,青岛四处找寻合作。经过多方接洽,最后才有上汽通用愿意将交叉型乘用车——即微型面包车放在青岛生产。此后,青岛陆续引进多个整车项目,但在争取车企产品布局上,青岛依然“力不从心”,往往只能充当“备选项”。

随着新能源汽车时代到来,青岛终于迎来新的机会。

2013年,青岛率先入选全国第一批新能源汽车推广应用城市,拉开新能源汽车发展的序幕。

2014年,彼时全国最大的新能源汽车生产企业——北汽新能源将北京外首个生产基地放在青岛。这也是青岛首家整车生产、销售的新能源汽车综合基地。

到2017年,北汽新能源成为国内首家年产销超过十万辆的纯电动车企。青岛也迎来新能源汽车赛道高光时刻。

这一年,青岛新能源汽车产量8.1万辆,同比增长482.7%,占全国比重达10.2%。这意味着,全国每10辆新能源汽车,就有一辆“青岛造”。

此后,青岛又不断“攻城略地”,相继迎来一汽大众、解放新能源、奇瑞汽车等整车企业。2019年,青岛出台“史上最强”新能源汽车发展扶持政策,覆盖从研发、生产到市场等各方面的扶持,并顺势喊出打造“全球最大新能源汽车产业基地”的目标。

然而,好景不长。北汽新能源在青岛生产的都是低端车型,主要面向B端打车市场,市场竞争力不强。2020年后,在B端订单萎缩、消费需求升级以及疫情等多重压力下,北汽新能源成了“最倒霉的人”,寒气也难以避免传到青岛身上。

眼看北汽新能源发展受困,青岛开始将目光转向高端、智能网联方向。

2022年,高合汽车品牌运营方华人运通与青岛市政府签署合作协议,高合汽车中国总部、研发中心和销售总公司随之正式落户青岛。

身负撑起青岛新能源汽车产业“门面”的期待,为支持高合汽车发展,青岛先后投入大量资金。据中国经营报报道,在引入华人运通中国总部过程中,青岛城投集团和昌阳集团两家当地国企负责出资,出资金额据称达50亿元。

但定位高端的高合汽车,市场反应一直曲高和寡。根据公开数据,高合汽车2021、2022年总销量分别为4237辆、4349辆,销量及业绩与比亚迪等头部车企相距甚远。今年初,高合汽车宣布停工停产6个月。

纵观过去十年,尽管拥有前瞻眼光和先发优势,但在全国新能源汽车发展最快的几年间,青岛相继遭遇北汽困局、高合停产等糟心事,也渐渐失去在全国产业版图中的存在感。

战略调整

战略调整 客观地看,经过多年潜心布局,青岛新能源汽车产业已形成一定规模。

数据显示,2023年,青岛新能源汽车产业链产值突破1500亿元。目前,全市汽车产业规上工业企业已超过300家,其中整车生产企业8家,整车产能130.2万辆,形成以解放青汽、上汽通用五菱等整车企业为龙头,以一汽富奥、国轩电池等零部件企业为配套的完善产业链。

在华东师范大学城市发展研究院院长曾刚看来,不管是从盘活现存产业资源,还是争取新能源汽车市场份额来考虑,青岛都不得不继续“探路”。

根据《行动计划》,青岛将以推动现有整车企业产能爬坡和转型发展为主线,加快构建融合发展的产业生态,提升全产业链竞争水平,打造全国重要的新能源商用车产业基地和出口牵引型新能源汽车产业高地。

这里面值得关注的一点是,青岛聚焦“商用车”和“出口”,视为今后一段时间产业差异化发展新的关键定位。

围绕上述定位,青岛加快项目布局。

6月3日,位于青岛的魏桥新能源汽车管理总部办公楼正式启用。作为山东最大民企,魏桥集团此前高调宣布造车,“要用3~5年实现50万辆年产能和千亿产值”;

6月12日,在中国中车与青岛市政府高水平合作共建座谈会上,青岛中车新能源汽车有限公司正式揭牌成立,将聚焦新能源专用车的研发、生产、销售、后市场服务业务。

短短10天,两个新能源企业项目先后落地,青岛的决心不可谓不大。其中,前者是去年便已确定的魏桥青岛总部项目的后续动作;后者则可视为青岛推动新能源“商用车优势打造”迈出的第一步。

此番战略调整,能否帮助青岛顺利实现新能源产业“弯道超车”?

“必须强调的是,我们的汽车产业主要靠乘用车拉动,商用车只占很小的份额。”汽车分析师、沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔向城叔表示。

中汽协副秘书长陈士华的观点也可以作为印证,他预计,2024年中国汽车总销量将超过3100万辆,同比增长在3%以上;其中乘用车销量2680万辆,同比增长3%;商用车销量420万辆,同比增长4%。

在张翔看来,未来一段时间,在新能源汽车产业发展上,商用车的市场空间相比乘用车仍小得多。青岛要靠商用车打开新能源汽车市场,难度可见一斑。

在出口方面,曾刚则表示,相比上海、深圳等沿海造车大市,乃至宁波、常州等沿海、近海城市,青岛的港口条件优势并不突出。即使相比合肥、芜湖等不靠海的中部城市,青岛的港口优势也不足以成为产业竞争的“胜负手”。

激发优势

激发优势 在外界看来,乘用车仍是新能源汽车城市场竞争的重头戏。

这方面,青岛其实也在努力——《行动计划》中,实施整车能力提升行动被放在突出位置,首要任务就是“乘用车倍增发展”。

其中提到,一方面要争取更多新能源车型导入,支持高端混动车型提升产销量,加快企业向新能源方向转型;另一方面,推动车企构建纯电、混动两大类及轿车、SUVMPV、越野车等车型支撑的产品体系。

“新能源整车制造不仅是传统和未来汽车产业的结合,也与装备、电子等产业有直接联动。青岛造车,应当从整个产业体系上动脑筋。”在曾刚眼中,当前新能源汽车产业领域,核心部件间的协同管理能力仍不够完善。而青岛作为北方工业大市,凭借强劲的原材料加工、装备制造能力,在乘用车制造领域可以寻找细分领域的发力点。

据当地媒体报道,目前,青岛新能源汽车产业链正在加速扩圈延展,汽车企业之外,国轩高科、力神新能源、乾运高科等一批专用车、锂离子/氢燃料电池、隔膜等关键环节骨干企业高速成长;森麒麟轮胎、海通车桥、泰德轴承等配套企业强力支撑;特来电等充电桩基础设施企业也已占据国内相当一部分市场份额。

曾刚进一步提到,除了向内寻找产业配套能力,青岛也要懂得利用外部力量。“青岛应当发挥自身靠近日韩的区位优势,和过去积累的对外渠道资源优势,加强对外交流合作。”

实际上,青岛已经有所行动。

比如,海信家电凭借此前对日本三电控股公司的收购,已经开始汽车电子领域的智能化布局。目前,双方已在新能源汽车产业相关领域、海外市场拓展等领域开展战略合作,为青岛抢占新能源汽车智能化市场的先发优势。

值得注意的是,去年底,《山东省新能源汽车产业高质量发展行动计划》提出,到2025年,全省新能源汽车产量力争达到100万辆左右,排名跻身全国前五位。为此,要以济南、青岛市为核心,鼓励产能、关键配套集中,重点支持乘用车、商用车全面发展,打造两大千亿级产业基地。

作为山东两大“双子星”,随着比亚迪和吉利项目2022年实现量产,济南新能源汽车迎来“爆发”阶段,今年目标是新能源汽车年产突破40万辆,进军全国第一梯队。

与之相比,青岛当下还要在“红海”中寻找新机,压力和难度可想而知。新能源汽车产业洗牌不断加剧,留给青岛的时间窗口越来越小,但在城市突围的期待中,青岛只能选择迎难而上。

记者|刘旭强

编辑|刘艳美 孙志成 盖源源

校对|何小桃

|每日经济新闻 nbdnews 原创文章|

|每日经济新闻 nbdnews 原创文章|

未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。