20世纪初,奥地利医学家卡尔·兰德斯坦纳发现了血型,并确立现代血型系统,让人与人安全输血成为可能。为了鼓励更多的人无偿献血,宣传和促进全球血液安全规划的实施,2004年,兰德斯坦纳的生日——6月14日被定为第一个世界献血者日。

从古至今,血液就被视作维系生命的法则、流动的生命之源,对人类的身体至关重要。今天是世界献血者日二十周年,今年我国世界献血者日的主题口号是:“在庆祝世界献血者日二十周年之际:感谢您,献血者”。让我们一起来聊聊有关献血的故事。

血液,是人体内流动的神奇液体,不仅是生命的载体,更是身体各系统协调运作的基石。血液占据人体重的7%—8%,看似比例不大,血液却决定了人的生死存亡。缺少一定量的血液,身体将无法正常运转,各种生理功能将受到影响。

关于血液与医学,其实有一段暗黑历史。著名医学杂志《柳叶刀》名字的起源,来自理发师放血的双刃刀具——“柳叶刀”。这个故事与12世纪后期的欧洲放血疗法有关。那时候医生们秉承一个理念:“无用的多余的血是所有疾病的基本病因。”所以,放血和发汗、催吐一样,成为平衡体液的方法。然而,医生建议患者放血,却不自己操刀,而假于理发师之手。

体验过放血疗法的名人有:英国国王查理二世、法国皇帝路易十五、美国首任总统华盛顿、音乐神童莫扎特、“我思故我在”的笛卡尔……不独欧洲,埃及、印度也有放血疗法的历史。

感谢科学祛除蒙昧,感谢我们生活在了医学如此发达的时代。1628年,英国医生、生理学家哈维发表了血液循环论,奠定了输血的理论基础。1840年,法国医生皮埃尔·路易斯发表了历时7年对2000名病人的临床观察结果,证明放血疗法不仅无效,还明显增加了病人的死亡率。

细菌学的创立、体液说的被推翻、青霉素消炎药的发明……让无用而有害的放血疗法退出了历史的舞台,血液循环论的发表、血型的发现……逐渐揭开了血液的层层神秘面纱。

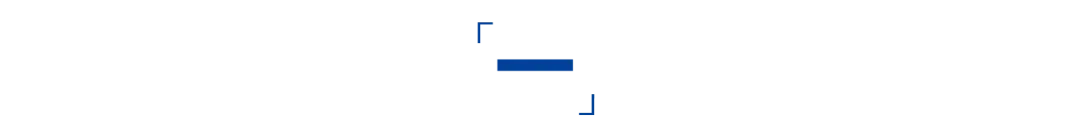

智能化的血液检测设备 图据成都市血液中心

“血样”文字,出现在各种典籍中。它可以是中医中的气血、可以是医学中的血液;它还承包了豪放和婉约诗歌中的阳刚与柔美,“血”字还代表了中国文人的血性……

甲骨文中,明确记录了“血”字。2000多年前的《黄帝内经》提到“心主身之血脉”“诸血者皆属于心”,是中国典籍里第一次出现血液循环的概念;“气为血之帅,血为气之母”,中医认为,两者有着各自不同的作用,且相互依存,相互合作。

古希腊哲学大师亚里士多德认为:心脏是血液的源头。“西方医学之父”希波克拉底创立了体液学说,认为人体由四种体液组成,其中最重要的体液之一就是血液。现代医学也在认知过程中不断进步。

古典诗歌漫漫历史长河中,“杜鹃啼血”成为众多诗人的“血包”。李商隐“望帝春心托杜鹃”,白居易“其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣”,辛弃疾的诗词,蘸着爱国热血而成就:“啼鸟还知如许恨,料不啼清泪长啼血。谁共我,醉明月。”

杜甫《前出塞九首·其六》:“挽弓当挽强,用箭当用长。射人先射马,擒贼先擒王。”曹植《白马篇》:“名编壮士籍,不得中顾私。捐躯赴国难,视死忽如归!”王维《少年行》:“出身仕汉羽林郎,初随骠骑战渔阳。孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。”那些不见血字但见血性的篇章,抒写的是胸怀天下、为国赴死的赤胆与侠骨。

因为父亲罹患血症,四川医学家唐宗海遍览方书、钻研经典医著,寻求血症的治疗办法。为了挽救更多人的生命,他将血症精微奥义一一探究,于1884年完成了中国第一部系统论述血症及其治疗方法的专著《血证论》。

在科学技术尚不能人工合成和大规模体外培养血液的情况下,献血是为临床医疗机构提供血液或其成分的唯一来源。而外伤性失血、产后大出血、严重烧伤、各种血液病和施行大型手术都离不开输血治疗。一旦无人献血,血库库存告急,医院约血不能及时到位,患者的救治就会发生潜在风险。

科学献血,也有益于奉献者的身体健康。世界卫生组织指出,健康成年人献血不超过总血量13%无不良影响。一个50公斤的成年人一次献血200毫升~400毫升,仅占血液总量5%~10%,低于世界卫生组织的安全献血标准线。而定期、适量献血还能刺激新血细胞生成,增强人体造血活力,改善供血供氧,降低疾病风险,甚至减少癌症发病率。

德阳绵竹的杨毅文10年无偿献血上百次 图据川观新闻

为生命续航,献血是一件很酷的事情。

1998年,我国从法律层面确立了无偿献血制度。1998年至2017年间,我国全年无偿献血人次从32.8万上升到1459万,献血量从400万单位提高到2478万单位。世界卫生组织2021年“盖章认证”我国无偿献血总量、血液质量安全水平和临床用血合理水平等方面位居全球前列。

山西太原63岁的慕海林坚持无偿献血21年,做献血宣传员16年,他的足迹遍及全国137个城市,共献血7.9万多毫升。在慕海林家的墙壁上有一幅中国地图,在他献过血的每一座城市上,都贴着一颗他亲手剪的红心。

在河南众多无偿献血志愿者中,杨予军及家人义贯长天,在20余年时间里,他无偿献血达321次,妻子杨建霞献血292次,儿子杨辰也已坚持无偿献血17年,献血已达139次!

在中国的“血液史”上,四川是积极的建设者。1962年,国内建设最早的血站之一——成都市中心输血管理站(现已更名为“成都市血液中心”)正式成立。它是国内目前建设规模最大的血站,每年接受近30万献血者的自发献血,年血液采集量居全国前列。

唯一的国家级输血医学研究机构也诞生于四川。1965年,中国医学科学院中国协和医科大学输血研究所在四川成立,担负着我国输血医学研究与发展的重要使命。

九寨沟地震发生后,数百位成都市民排队献血 图据封面新闻

热血四川,不惧大灾。

汶川特大地震发生后,德阳绵竹的杨毅文,仅15岁,他被献血车前人们排着长队无偿献血的情景深深震撼,“等成年了,我一定要去献血救人!”这不是一时热血,从2013年第一次踏上献血车,10年来,杨毅文无偿献血上百次,累计折合献血量近5万毫升,相当于自身血液总量的近10倍,可用于挽救100余人的生命。

天地英雄气,献血一起扛。

2017年8月8日21时19分,四川九寨沟发生7.0级地震。8月10日,天府广场献血屋,身穿蓝衣的外卖小哥们排队登记,准备为灾区集体献血,外卖蓝与血站红,交相辉映。每逢大事看担当,献血车、献血站前排长队等着献血的场景,每每在巴蜀城乡大街小巷呈现,成为最美风景,让人热血沸腾!

与川人的一腔热血同时升级的,还有献血设施。2022年,四川首个献血太空舱“飞临”成都,并且在2023年进行了提档升级,四川省首个智能采血系统正式“上岗”;2024年,这个“太空舱”又降落在四川省人民医院,成为四川首个医疗机构“太空舱”献血屋。

成都市血液中心和四川省人民医院深入合作的“联名款”献血太空舱 图据成都市血液中心

近年来,四川各地也不断涌现出“热血英雄”。有人遵守规定的献血间隔期“卡点”献血,5年多献血122次,不浪费一次“献血机会”;有人不仅20多年来自己一直默默坚持定期献血,还建立了爱心献血交流群,鼓励更多人加入,为生命续航助“一臂之力”;还有人将自身的稀有血型登记在册,随叫随到,累计捐献“熊猫血”3200毫升……

热血澎湃正当时,为他人生命续航,与善同行,与爱共进,无偿献血,我们都能让自己的生命更有意义。

撰文/张峥 谭羽清 闫雯雯 吴德玉 编辑/郭书琼 责编/谢梦 审核/姜明