视频/宋姿熠

自贡网记者 缪静 卜一珊

初夏时节,自贡市自流井区飞龙峡镇新国村八组,草木葱茏中,一座独栋的楼院里,隐约传来机器嗞嗞的打磨声和零碎的二胡调音片断。一个身影窜进窜出,全然不闻窗外事。

满是木屑的切割间里,罗朝宾一待就是大半天。记者 宋姿熠 摄

罗朝宾很忙,奔忙在自贡城区的万家灯火中,埋头于城郊的二胡制作工作室里。

午后的阳光洒进罗朝宾设在乡下家里的工坊,投映在深褐色的器具之上,构成一幅色彩厚重的光影图。大多数的日子里,他在工作室一待就是一整天。

反复打磨,是考验匠人耐性的过程。记者 宋姿熠 摄

独自制作,是他生活的常态。记者 宋姿熠 摄

仔细的打磨细节 记者 宋姿熠 摄

几大箩筐木块、数不清的琴轴、一捆捆老红木琴杆,以及各种加工的二胡零部件……眼前,看起来有些杂乱的空间里,除了制作二胡用的海量材料,更有不计其数的工器具。它们不仅挂了几面墙,还被放置于罗朝宾随手便可摸到的旮旮角角。

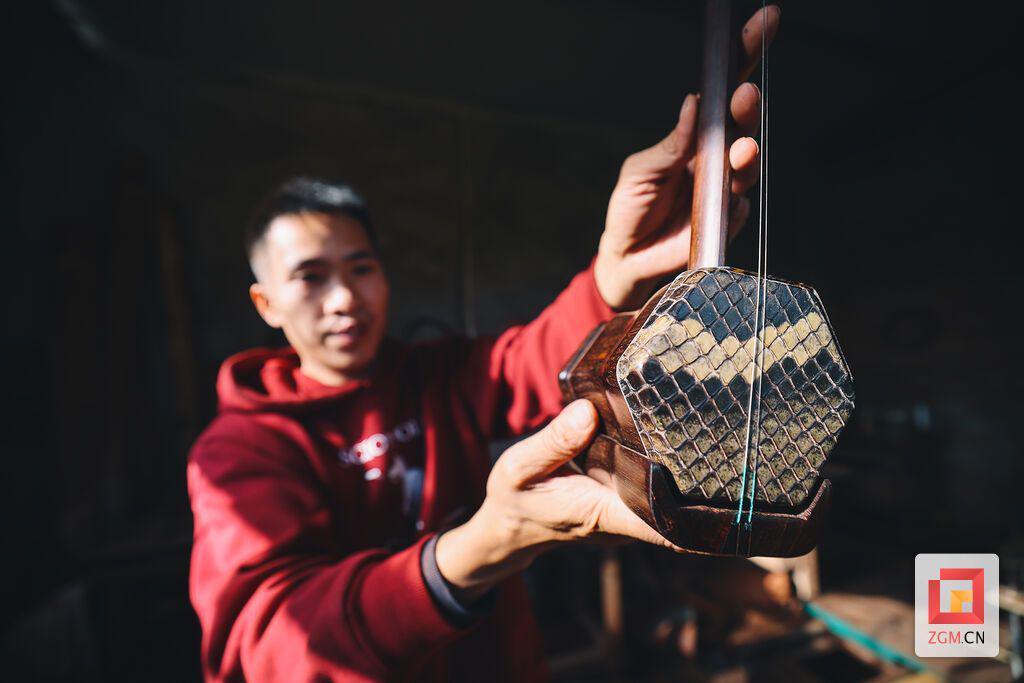

轻弹蛇皮,细听响声。记者 宋姿熠 摄

蒙琴皮既是技术活,也是体力活。 记者 宋姿熠 摄

剪裁蟒蛇皮 记者 宋姿熠 摄

在决定二胡音色的“蒙皮”环节,罗朝宾丝毫不敢马虎。他双眼盯着手中的蟒蛇皮,用特制的工具固定、绷紧,往二胡琴筒上套。用力这一瞬间,罗朝宾那双手青筋暴露。敲敲打打,一会儿加塞个木销,一会儿取掉个部件,反复倒腾好一阵,他用食指轻弹蛇皮并细听响声,满意后才稳稳地将琴筒放下……

六块木块组成一个琴筒,工序繁多。记者 宋姿熠 摄

打磨琴杆 记者 宋姿熠 摄

的确,手工制作二胡,听听就不简单。

从近乎天然的原材料到制成所见的二胡,这中间的大部分工序都由罗朝宾纯手工完成。经过数道工序的磨砺,严丝合缝的组装,以及后续上弦、调音、再打磨、检查等,最终才能做出一把音色悠扬的二胡。也正因如此,二胡的制作周期较长。

“每一个孔都要与零件完全契合,每一个琴杆的弧度都要分毫不差。”讲这话时,罗朝宾头也没抬。那定海神针一般的背影和凝神专注的目光,让人可以读到他内心的尊崇。

缠琴轴 记者 宋姿 熠 摄

调音 记者 宋姿熠 摄

15岁开始在外学艺、入行近乎痴迷、多次被乐器制造企业“挖走”;22岁和父母一起在苏州办厂,一晃眼便成为二胡制作的“全挂子”。眼下,35岁的罗朝宾入行近20年,早已成为远近闻名的二胡制作手艺人,回乡自办工坊后,引来了无数上门定购二胡的客户。至于“到底做了多少把二胡”,他自己也记不清了。

琴筒一侧的雕花,是罗朝宾用电脑绘图精心设计的,也少不了手工打磨。记者 宋姿熠 摄

因为热爱,才能在朝气蓬勃的最好时光里坚持做好这一件事情。难能可贵的是,罗朝宾从来不缺与时俱进的嗅觉。

陈列架上一把把成品二胡即将远销 记者 宋姿熠 摄

又一件调好音的作品 记者 宋姿熠 摄

电脑绘图、程序设计……只要能让二胡制作的工艺更加精进,他都好奇而刻苦钻研。于是,思维很活的罗朝宾全凭自学,为他的工坊量身设计、组装了程控雕刻机、切割机、吸尘机……罗朝宾说,手工制作的二胡,每一把都是独一无二的,每一把在制作上遇到的问题都不同,而今,还有许多工艺值得创新。正是这些可以继续探索之处,化为了他深耕其中、精益求精的动力与激情。

【原标题】时代·自贡记艺——“致敬匠心”融媒体系列报道③|35岁的20载!他磨成制琴好手

来源:自贡网