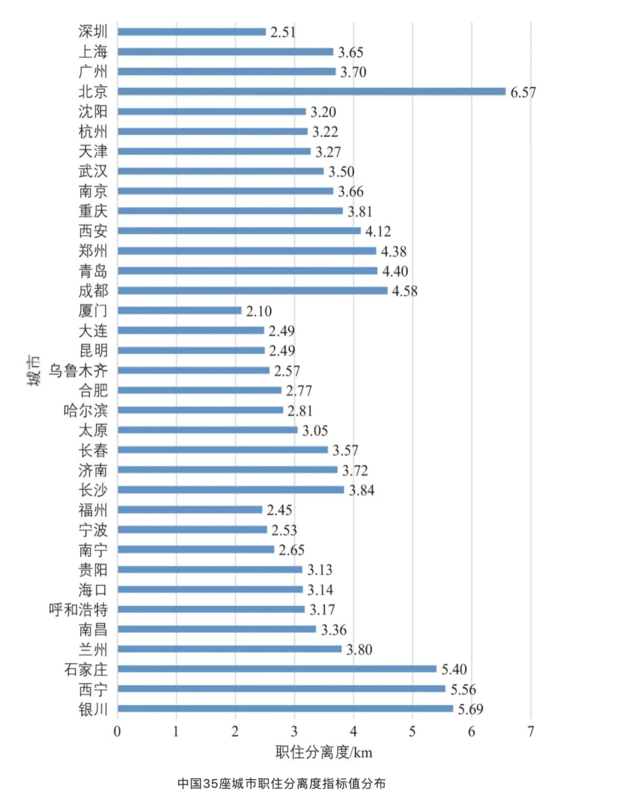

四大一线城市中,北京职住分离度最高,远超其他三座城市,为6.57km,深圳职住分离度最低,仅为2.51km。

每经记者|朱玫洁 每经编辑|杨欢

图片来源:摄图网

80、90年代居住在工作单位附近的职工宿舍,是不少人特有的记忆。随后城镇化拉开了城市骨架,越来越多人步入现代都市的生产生活节奏,“职”与“住”产生空间分离,通勤成为年轻人日常最关注的话题。

你住的地方离工作地点有多远?

对于北京上海的朋友来说,工作地点如果在市中心,出于房价的考虑,距离大多不近。对于新一线城市来说,伴随近年这些城市的快速扩张,新城新区的不断建设,不少人的通勤时间也在变长。

是不是城市规模越大,职住分离就越严重?城市如何改善职住分离缩减通勤时间?

中国城市规划设计研究院高级工程师冉江宇、付凌峰等所在的研究团队基于通勤大数据进行了一份城市职住分离度的研究,提供了一份参考答案。

图片来源:摄图网

根据中国城市规划设计研究院联合百度慧眼等单位发布的《2020年全国主要城市通勤监测报告》(以下简称《报告》),基于其中35座大城市的通勤数据,研究团队得到35座大城市的职住分离度指标。

职住分离度以km为单位,指理论上能够实现的最小通勤距离(不考虑就业差异与人的选择,在既有职住分布状态下通过交换就业地)。而市民的实际通勤还受到土地开发政策、居民收入、交通系统可达性等因素的影响。

在《报告》的同一计算标准下,实际平均通勤距离是职住分离度的1.9~3.8倍。冉江宇告诉我们,“城市的职住空间分布越均衡,也有利于缩短整体平均通勤距离。”

哪些城市职住分离度低?

从上图可见,四大一线城市中,北京职住分离度最高,远超其他三座城市,为6.57km,深圳职住分离度最低,仅为2.51km。

在新一线城市中,宁波、大连、厦门等城市职住分离度相对较低,不超过3km。而成都、青岛、郑州、西安等城市相对较高,处于4km-5km的区间,超过了上海、广州、深圳。

由此看来,职住分离度与城市的发达程度、经济总量水平并无直接关系。

那么它是否与城市的规模有关呢?答案也是否定的。

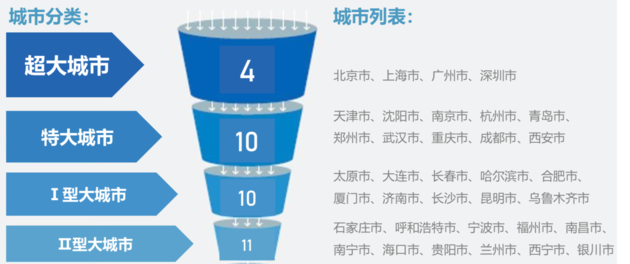

35座大城市中包含4座超大城市、10座特大城市、10座Ⅰ型大城市和11座Ⅱ型大城市。职住分离度在统计上并未出现随城市规模增长而逐渐增加的情况。

大城市规模的划分标准

比如超大城市中,深圳市职住分离度小于大部分的超大城市,与Ⅰ型大城市中的大连、昆明以及Ⅱ型大城市中的福州和宁波比较接近。

而Ⅱ型大城市中的石家庄、西宁和银川的职住分离度值大于5KM,超过所有Ⅰ型大城市和特大城市的水平。

图片来源:摄图网

决定一座城市职住分离度的因素是什么?这需要从城市内部的空间布局来探索。

冉江宇告诉城叔,在数据上发现职住分离度低的两种类型:“一类是(城市就业和居住的热门板块)集中在一定尺度(15km)范围内,职住布局相对均衡。”

比如厦门、福州、深圳、南宁等。在这些城市中心城区通勤的人口,80%以上都聚集在市中心15千米的半径范围内。

这些城市有的中心城区比较小,有的通过密集型发展,使绝大部分的居住生产在较小的空间半径中开展,呈现出较低的职住分离度。

“要注意的是,反过来说并不是满足15km尺度以内集中发展的城市,一定就是职住分离度低的。”冉江宇特别强调。这与城市15km圈层内部职住的实际分布也有关系,也就是职住中心空间契合度的问题,“这对城市职住分离度的影响更为直接”。

以石家庄市为例,研究指出,其15千米半径范围内集聚92%的通勤居住人口和87%的就业人口,但是主要就业中心位于中山路沿线4千米的范围,而大量的居住热点呈面状均匀分布在10千米的圈层,这导致职住中心空间契合度较差。

尽管石家庄城区人口规模远小于上海、深圳等城市,但其职住分离度高于上述两城。

实际上,另一类职住分离度较低的城市正是依靠职住空间的分布契合取胜。“这些城市并不是集中在一定尺度内发展,而是呈现分散组团式发展的格局,同时遵循职住相对均衡的原则布局。”冉江宇表示。

这一类城市比如大连、宁波。其中心城区各5km圈层的通勤人口都不超过总体通勤人口的30%,空间分散的数个组团中心相距较远,有的甚至超过15km。但各组团中心周围分布有居住板块,有利于在更大的市区范围实现职住平衡。

图片来源:摄图网

职住分离度小,并不一定实际通勤距离就短。实际通勤成本和理论最小通勤成本的相对差程度用过剩通勤系数表示。

一般来说,如果“过剩通勤系数”和“职住分离度”两个指标都比较低,市民的通勤状态就会比较理想。不过研究团队也发现,“绝大多数城市的这两项指标是此消彼长。”

因此,将职住分离度较小(小于30%分位数)、过剩通勤系数较大(大于70%分位数)作为“错位型”城市。相反,将职住分离度大于70%分位数、过剩通勤系数小于30%分位数的城市作为“固偏型”城市。

研究发现,职住分离度较小的9座典型错位型城市,空间上都“呈现组团型或团块型分布,没有一座带型城市”。

从城市规模来看,绝大部分为Ⅰ型大城市,为大连、厦门、合肥、哈尔滨、昆明、乌鲁木齐,其余包括一座特大城市:深圳;两座Ⅱ型大城市,福州和宁波。

这些城市在职住空间上分布相对紧凑,但考虑到包括周边配置如学区、交通、产业在内的诸多因素,市民实际通勤距离仍有较大的优化空间。“对于错位型大城市来说,尤其需要去降低实际通勤距离,改善实际通勤状态。”冉江宇表示。

职住分离度较大、过剩通勤系数较小的固偏型城市中,北京市的职住分离度超过6.5km,显著高于其他代表城市;石家庄市、西宁市、银川市位于第二梯队,职住分离度指标均超过5.4km;西安市、郑州市、青岛市、成都市位于第三梯队,职住分离度指标为4.1~4.6km。

对于这些城市来说,职住之间的空间距离较大是市民通勤成本高的主要原因。

在这些城市中,多出现了单一功能区空间(比如产业园、居住区)集聚的现象,比如产业郊区化。同时,优良公建设施的集中、轨道交通枢纽站旁住宅和CBD的连片开发,也将对职住分离度带来影响。

例如也有研究发现,与通勤距离相比,高收入者更倾向追求更好的住房品质及居住环境,而高端住宅会在配置良好的特定地段集中。

同样,研究团队发现,如果住房安置政策更多以建设量或覆盖面为唯一目标,将许多政策性商品房、保障性住房社区在城郊集中建设,而缺乏对低收入群体住房空间分布需求的考虑,也会带来特定群体的职住空间分离。

对此,冉江宇建议,固偏型城市应当将职住空间布局的调整作为优先目标,在空间规划、产业选址等方面引导职住分布就近平衡或沿主要廊道梯度布局。(文中未备注图片均出自报告)

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。