近日,深圳交警利用无人机进行执法,引发关注。深圳交警方面介绍,无人机具有快速到达、视野良好等优势,已应用于交通巡查、事故勘测等多个场景。警用无人机配备专业设备,性能优越,且深圳交警正在探索无人机编组执法新模式。截至2024年年底,深圳交警通过无人机累计检测交通事故及异常事件4.4万起,事故勘测效率较传统模式提升70%。

每经记者|孔泽思 每经编辑|张海妮

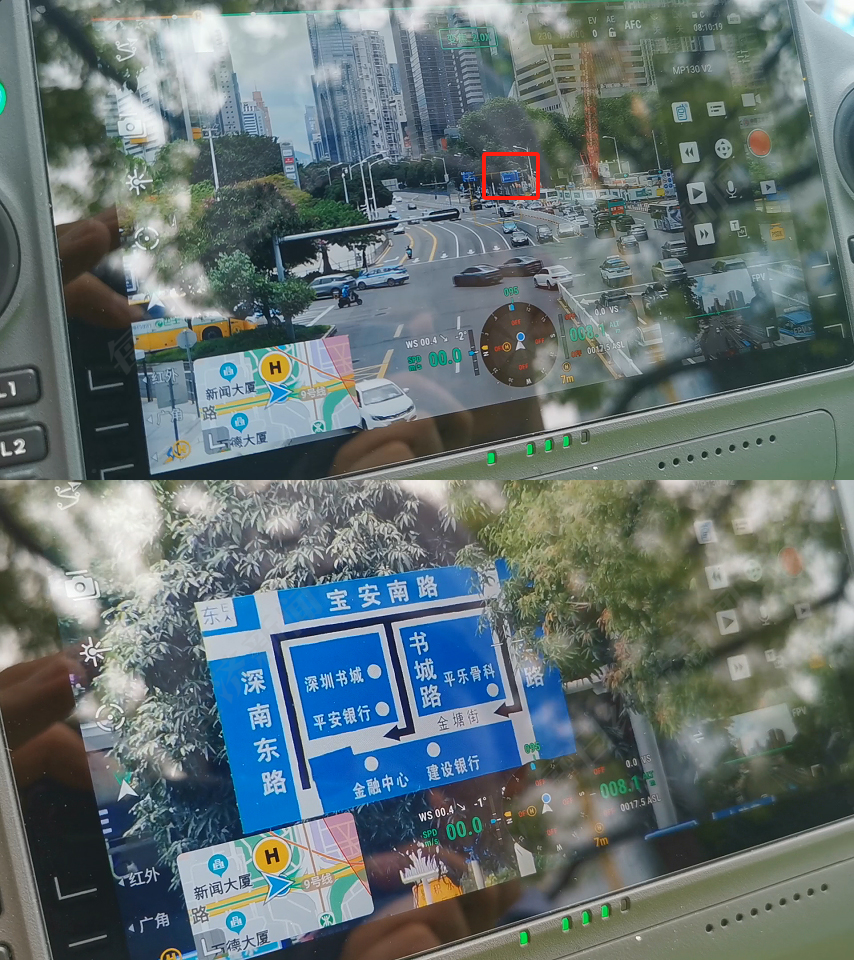

警灯闪烁、空中喊话,交通违法行为在配备400倍变焦镜头的“空中哨兵”面前无所遁形。近日,深圳交警发布的无人机执法视频火了。

5月21日,《每日经济新闻》记者来到深圳市福田区的深圳交警执法现场,看到了无人机实时“出警”的一幕。深圳交警介绍,与传统的出警方式相比,警用无人机起飞后可以快速到达事故现场,其具有独特的空中视角,不仅视野良好,还能实现在地面难以完成的任务。

记者注意到,无人机已在多个城市的治理中得到应用,涵盖交通巡查、环境监测、违建查处、市容管理、应急防控等领域。中国商业经济学会副会长、自由贸易港(区)专委会会长宋向清向《每日经济新闻》记者表示,“AI(人工智能)+无人机”对城市治理能力的提升具有重大意义。这有利于提升治理效率、增强执法精准性、优化资源配置、提高城市精细化管理水平和推动城市治理模式创新,也代表城市治理正在从传统的以人力为主逐渐向科技驱动型转变。

随着城市机动车保有量激增,开车接打电话、轻微交通事故处置易引发二次事故等问题成为交通治理的难点与痛点。为应对上述情况,深圳交警目前已形成无人机执勤常态化运行机制。

深圳市公安局交通警察支队机动训练大队二中队洪奕明向记者介绍,深圳交警各大队、中队及辖区均配备无人机设备,主要应用于四大场景:对行人与非机动车进行实时喊话劝导、对违停车辆实施快速驱离、对交通事故现场开展快速勘查,以及为大型活动提供交通安保支持。

洪奕明表示,在装备性能方面,警用无人机较民用机型具有显著差异:机体加装了警灯、喊话器等专用设备,并针对执法需求进行二次开发,配备了专业执法系统。特别在环境适应能力上,新型警用无人机具备防水、防风特性,配置支持400倍变焦的高清摄像头,续航能力也优于常规警用机型。

深圳交警也在探索无人机编组执法新模式。根据规划方案,主控无人机将在30~50米高空进行全域监控,发现异常事件、车辆或车流后,警方将立即调度小型无人机前往现场处置。这种立体化勤务模式已在大型活动安保中开展试点,未来将逐步推广至日常交通管理场景。

值得注意的是,深圳交警还深度挖掘无人机“AI+空中警力”新模式实战潜能,探索“事故远程处理”机制,通过“空中巡查+地面联动+云端快处理”的科技手段,实现轻微交通事故的快速定位、远程取证和高效处置。对轻微交通事故的远程“出警”,后台民警通过无人机实时回传的高清画面,最快5分钟即可完成责任认定并推送电子文书。

据了解,无人机本质上也属于电子警察系统,其执法流程与路面抓拍摄像头完全一致。无人机主要承担违法取证工作,后台审核资料后将依法进行处罚。

截至2024年年底,深圳交警通过无人机累计检测交通事故及异常事件4.4万起,事故勘测效率较传统模式提升70%。目前,深圳已组建全国最大交警无人机专业队伍,配备手控无人机和机巢无人机超200个,布设航线实现基层全覆盖。在无人机帮助下,深圳市重点区域交通违法现象大幅下降。目前,深圳交警正在逐步实现“一人多机”模式,并扩展无人机应用场景,参与更多道路交通管理。

近年来,无人机在城市治理中的运用场景逐渐增加。除了市民常见的交通巡查外,电力维护、场所巡检、应急防控等多个领域均有无人机使用案例。

《每日经济新闻》记者从南网科技了解到,该公司在十余年前就开启了大电网无人机全自动巡检的科研项目,如今已推出国内首款面向电力巡检的行业级微型多旋翼无人机。公司推出的“慧眼”无人机可实时回传和智能识别分析图像,为电力设备的运维提供决策支持。

公开资料显示,广州市白云区城市管理和综合执法局利用无人机低空巡检,还研发了违法建设、环卫垃圾等多个专题AI算法,在国内率先使用“无人机机场+AI”实现环卫垃圾识别,在100余米高度使用无人机智能抓拍市容环境卫生问题,精准定位问题地点并推送工单至属地标段整改。

无人机也在环境复杂的城市场景中屡屡派上用场。相较于手动操作无人机,全天候无人值守的模式具有资源调度更优、应急效率更高、全天候作业等优势。在解放人力、提高效率的同时,无人机还可实现定期多次巡航、视频智能比对和动态监控、特殊场景应急巡检等任务。

在深圳市罗湖区的口岸人流巡查工作中,无人机可以把3小时的巡检工作缩短至15分钟,并覆盖原本人工步行无法抵达的区域。杭州市西湖区则利用无人机巡查楼顶违章建筑,对人力巡查难以全面覆盖的区域进行实时监控。

国家高端智库CDI资深研究员宋丁认为,“AI+空中警力”模式显示出在数字经济智能化时代,人工智能可提升工作效率、节约行政成本。目前来看,深圳在行政管理方面进行了更前卫的探索,“将来‘数智化’在城市治理中会越来越有价值,这也是发展的长期必然趋势”。

宋向清表示,“AI+无人机”这类工具代表城市治理正在从传统的以人力为主逐渐向科技驱动型转变。尽管人力在城市治理中仍然发挥着不可替代的重要作用,如政策制定、现场指挥、复杂问题处理以及对科技手段的监督和管理等。但随着科技的不断发展和成熟,科技驱动将在城市治理中占据更加重要的地位,也会与人力形成一种互补协同的关系。

“在技术创新与融合、拓展应用场景、提升数据安全与隐私保护、加强人才培养与队伍建设等方面,我们也应该对使用新工具提升行政效率保持期待。”宋向清表示。

对此,宋向清提出了五点期望:一是应期待AI与物联网、大数据、区块链、5G通信等技术进一步深度融合,提升技术在城市治理中的应用效果。二是应持续优化算法,希望未来研发出更智能、更精准的算法,提高对复杂场景的理解和分析能力,减少误判和漏判。三是应进一步拓展应用场景,在公共服务领域,如医疗、教育、社会保障等,期待新工具能够发挥更大作用。四是应进一步完善数据安全与隐私保护体系,通过技术手段和管理措施,实现隐私保护与城市治理需求的有效平衡,让科技更好地服务于城市发展和社会进步。五是应进一步加强人才培养与队伍建设,大力培养跨学科人才,培养既懂技术又懂城市管理的人才队伍,提升行政效率和治理水平。

封面图片来源:每经记者 孔泽思 摄

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。