◎施战军介绍,发现新作者、找到新读者,是《人民文学》近年来的重点工作。纯文学期刊面对的现实挑战不言而喻,“所以我们鼓起勇气,怀着期待,来直播间寻亲、认亲。但这样的效果确实超乎我们的预料”。

每经记者 丁舟洋 实习生 蒋英培 每经编辑 董兴生

开播仅15分钟,“《人民文学》2024年全年12期”即售出2000套;开播两个小时,直播间累计观看人数895万,最高在线人数近70万;从晚8点到12点,4个小时,直播间成交共计8.26万套、99.2万册……

1月24日,中国作协官网——“中国作家网”晒出了上述成绩单。这个成绩,创造了东方甄选直播间单品图书的销量纪录。

这是董宇辉的新纪录,也是《人民文学》的破圈。

1月23日晚,《人民文学》杂志社主编施战军、作家梁晓声、作家蔡崇达做客“与辉同行”直播间,与俞敏洪、董宇辉畅谈文学。这是国内顶级文学期刊首次以“带货”的形式出现在顶流主播的直播间。

图片来源:直播间截图

“走进直播间、选什么直播间,我们经过深思熟虑,做了大半年的准备。”施战军在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,截至1月24日16点,直播间成交数据已上升至9.4万套,共计112.9万册,销售额2042万元,销售码洋2269万元。

施战军介绍,发现新作者、找到新读者,是《人民文学》近年来的重点工作。纯文学期刊面对的现实挑战不言而喻,年发行量10万套非常困难,传统订阅渠道自然下降,流失了很多读者。“所以我们鼓起勇气,怀着期待,来直播间寻亲、认亲。但这样的效果确实超乎我们的预料。”

看着不断攀升的数据,电话那头的施战军颇为感慨。

“文学语言有时引领着大众语言往前走,而大众语言有时又特别影响作家创作。这是一种非常重要的相互作用,所以我们文学杂志和‘宇辉同行’这样的直播平台,也是相互给力。这个平台有他的灵气和魔力,具有难以想象的接通能力。”施战军说。

创刊于1949年的《人民文学》是新中国第一份文学期刊,也是新中国文学的领潮者和发现者,众多当代知名作家都是从《人民文学》起步“出道”。

用梁晓声的话说,如果你在《人民文学》发表了一篇文章,你以后就可以在所有的作家群体面前自信地说,“我也是他们中的一员,而且是优秀的一员”。

20世纪80年代,文学热席卷中国。《人民文学》《收获》等纯文学期刊的单月销售量能达到百万册。后来,传播手段不断更新,纸媒的困境几乎成了普遍存在的现象,就连每一期都怀着虔诚精心打磨的殿堂级别的文学杂志也要面对发行量下降的问题。

“我们也意识到,路径依赖太久了。”施战军告诉记者,“完全依靠传统的订阅渠道,就存在‘亲人’走散、联系不上的问题。他们在哪里?我们用传统的手电筒方式去找他们,照不到了,我们应该用新的方式把亲人找回来。”

图片来源:直播间截图

施战军坚信,《人民文学》是有读者的。2023年,《人民文学》开始酝酿直播带货。“这个过程需要突破很多难题,比如以前的网络直播‘带货’图书,一般都是单本书籍,我们这种连续出版物怎么办?需要不断地沟通解决。”

“过去我们只想抓着作品,现在既要用心抓作品,也要创新抓读者。”施战军说,关注新生力量是《人民文学》的优良传统,王蒙、迟子建等名家都是在他们非常年轻时,就在《人民文学》上发表了处女作或成名作。“现在我们《人民文学》的作者包括00后,我们特别欢迎名家精品,也特别期待新生力量。”

“创作力量生生不息,读者群体源源不断,高质量的文学作品和高质量的阅读环境相结合,才能持续往上走,往前走。”施战军说,《人民文学》的作者年龄跨度之大,堪称“八代同堂”,“希望我们‘八代同堂’的读者也越来越多”。

施战军介绍,《人民文学》寻找读者的“人海认亲”活动,从一年多前就已开始。“当时在我们杂志封二开辟了《人民阅卷》栏目,选登互联网平台上对我们所发作品的读者点评,已经给了我们很多惊喜,我们需要知道现在的读者想看什么,他们直率、忠诚的表达对我们的工作也是一种有效激励甚至指引。开办版面栏目还只是第一步,今天我们把步子迈得更大了。”

在直播中,梁晓声也讲述了他的文学之旅,以及他与《人民文学》的故事。

“那时我正在(当时的)黑龙江建设兵团下乡。复旦大学的老师来招生,他从‘兵团总部’来到我所在的木材厂,路上花费四天时间,只为给我这个面试机会,与我讨论文学。”梁晓声在直播间谈起自己的文学之路。因为此前发表在当地兵团报上的小说《向导》,梁晓声被复旦大学文学系看中,大学毕业后被分配到北京电影制片厂(北影厂),走上了职业文学创作的道路。

图片来源:直播截图

“北影厂也是我的文学摇篮,当时的导演、编剧都酷爱文学,我们做编剧时,每人负责读多个省份的文学刊物,从中发现可以改编成电影的作品。出于兴趣爱好,我也想在业余时间练着写一下。”梁晓声回忆道,“我没想到要成为作家,一不小心就在《北方文学》上发表了《这是一片神奇的土地》,在《人民文学》发表了《父亲》,还获得了全国中短篇小说奖(鲁迅文学奖的前身)。”

1982年,文学在全社会的地位是怎样的?用梁晓声的话说,当一个青年作者从北京捧获荣誉回到家乡,那就是“全村人的希望”。“省市领导来列车站迎接,就像走红毯一样。”

虽然只有300元奖金和不到100元的稿费,但那种荣誉感,给了年轻的梁晓声莫大的鼓舞。“而今天的文学青年,他们更多时候要在相当长的、无人喝彩的环境下创作。专业文学奖在很多人心中不是至高殊荣,而是得了奖能有多少钱?得了奖又能怎么样?得了奖又能改变什么?”

喜爱文学,自然也会遇到“有什么用”的冷言冷语。其实,只有作者自己才知道文学改变了什么。

著有《皮囊》《命运》等作品的80后作家蔡崇达,曾度过一个孤独、漫长的少年时代。“幸运的是我乱翻书,遇到了文学。我们家乡卖蚝烙的小吃摊会经常买一大堆废纸,我就在那淘小说看,慢慢构建了自己的精神世界。我记得我曾告诉老师,我以后要当一名作家。结果老师说,我们这没有这种生物。”

中学时,蔡崇达家中遭遇变故,父亲中风偏瘫,生活异常艰难。当时《人民文学》旗下的杂志《中国校园文学》发起了一个面向全国中学生的作文比赛,蔡崇达瞒着家里人投稿参加初赛,全省只选了三个人去北京参加决赛。当时,距离高考只剩6个月,顶着所有人的反对,蔡崇达四处筹集路资,坐上了福建通往北京的长达54个小时的绿皮火车。

“我想这一定是老天爷安排给我的机会,我度过如此孤独困惑的少年时代,但我确信我有一个丰盈的精神世界,它支撑我度过孤独、困厄,对世界保持情感和想象。”蔡崇达激动地描述当时的情形,“我记得我在决赛时边写边哭,浑身颤抖,我把自己积攒了十多年的表达通通释放出来。”

第二天,蔡崇达看到自己获得一等奖,他打电话告诉校长,校长一度以为“这孩子精神出了状况”,连忙找人去照顾他。

图片来源:直播截图

“所以我特别感谢文学,我在小地方长大,但文学的光依然穿透很多障碍沐浴我,它让我成长,坚定我对生命的展望和想象。那道光让我坚信,无论如何也要筹到车票来北京,我也正是通过文学这个通道,与世界发生了共鸣。”蔡崇达说。

“那次比赛让我知道了最好的文字是什么,所以不敢轻易出书,也不敢把稿子投给《人民文学》。我从事了媒体工作,希望通过媒体写作,有一天能够格向最高殿堂《人民文学》投稿。”让蔡崇达感动的是,他的作品被《人民文学》的编辑关注到了。

蔡崇达很感慨,尤其是当年那些指导过他的《人民文学》编辑老师。“他们知道写作是如此艰难和孤独的跋涉,好的编辑一直陪伴着你、注视着你,他们把文字海洋里最闪亮的那几颗珍珠汇聚在一起。”

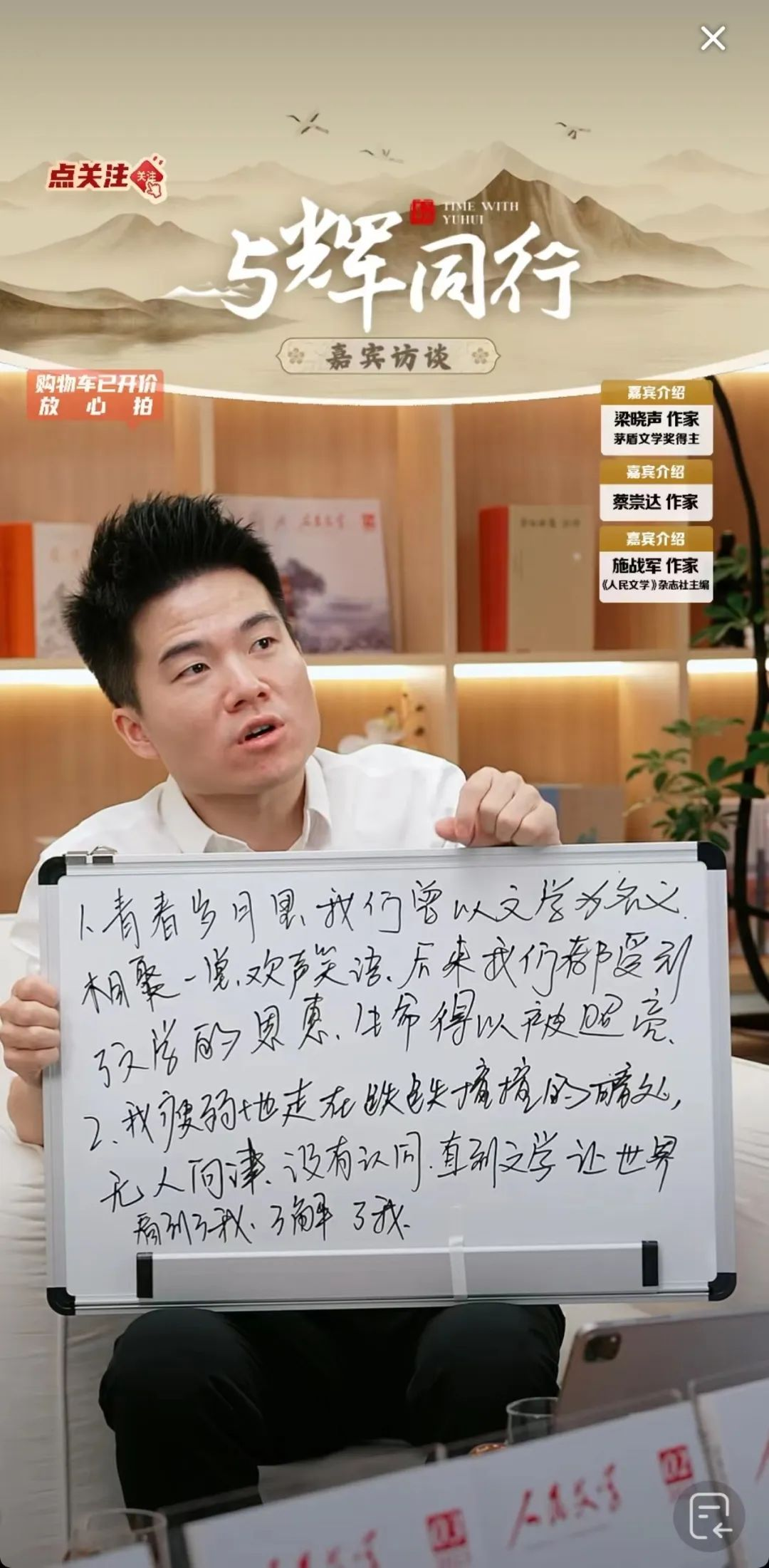

蔡崇达的讲述,触动了董宇辉的回忆。

“我记得我小学第一次一个人独立去县城,就因为参加作文比赛,妈妈给了我两块钱,一块钱坐公交车去,一块钱坐公交车回。”董宇辉说,“我记不得当时写了什么,但记得那种自豪又紧张的心情。”

图片来源:直播截图

“实事求是地说,我是受过文学恩惠的人。”董宇辉说,“大家看我在镜头前一说就是几个小时,一直聊,好像知识量很丰富。我庆幸从小到大看了大量的书,书籍能丰富你的精神,开阔你的视野,强大你的内核。我本来就是个没什么特点的平凡人,因为沾了文字的光、沾了语言的光,所以后来能讲述、能感受、能分析、能表达。”

“今天有几十万人看这场直播,不管这本杂志最后订阅量如何,但它找到了大量对文字敏感,对文学真诚又热爱的人。”董宇辉表示,“我们从出圈以后到现在,一直坚持卖书,一直坚持讲书,无非就是初心。这世界那么多人,我们都在找一个属于自己的门,可能是一扇文学的窄门,但走过这扇门之后,你会发现遇见了很多与你灵魂共鸣的人。”

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。