逆城市化的人口迁徙潮

每经记者|程晓玲 每经编辑|杨欢

图片来源:新华网

“东方日内瓦”“风花雪月城”“文献名邦”“五朵金花的故乡”……大理的别称有很多,最近的一个,是“有风的地方”。

今年以来,随着电视剧《去有风的地方》热播,大理旅游持续升温,“跟着许红豆吃大理鲜花饼”“总要去一趟有风的地方”等相关话题席卷各大社交平台。

而当不少游客将“有风的地方”作为心心念念的“打卡地”时,另一些人已经在这里扎下了根。

2004年,黄菊因毕业旅行来到神往已久的大理。十年后,她频频踏上这片乐土,走入苍山、古城、喜洲、银桥、双廊等地,陆续采访了几十位生活在这里的人的“大理故事”。最终写成了这本集结了14位大理新移民访谈录的《仿佛若有光:大理访谈录》。

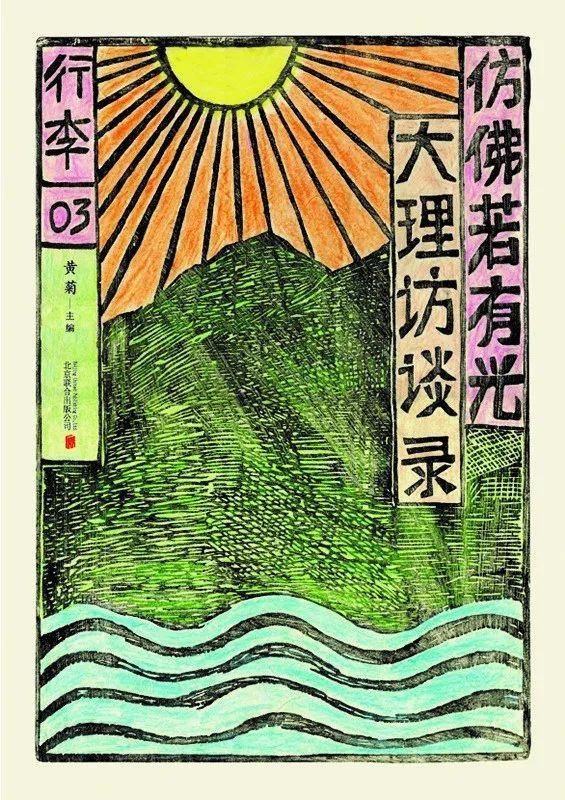

《仿佛若有光:大理访谈录》黄菊著;北京联合出版公司;2020.5

在大理种田的日本人辽太郎;把幼儿园和小学建在苍山脚下和田间坝子上的教育革新者陈钢夫妇;在高山上建客栈、用中式食材做西餐料理的丽萍……14位访谈者中,有作家、有画家、有隐士、有电影人、有新农人、有建筑师等。

这些来自世界各地的“新大理人”为什么而来?他们又给这座西南小城带来了怎样的改变?

如书中所言,“他们的回忆将我们带回大理的古典时期,并以他们的生命实践,引领了大理的先锋时期,那时常觉得大理有神光笼罩,而今带着复杂的心情,我们一起目睹它步入时代的洪流。”

从上世纪五六十年代的电影《五朵金花》到金庸、琼瑶、安妮宝贝笔下的避世桃源,从嬉皮士和背包客的“天堂”到现代大都市的“后花园”……这座被“风花雪月”围绕的城市,一次又一次被标注在文艺作品中,成为无数人心中的诗和远方。

难得的是,本书向我们展现了许多人不曾亲历的、成为网红打卡地之前的大理,以及当时生活在大理的新移民的故事,并以此映照大理的成长与变幻。

作为访谈者之一的艺术家叶永青曾表示:曾经的“嬉皮士”已经离开,但大理依然是一个罕见的地方,它出现了所谓的“逆城市化”现象,不同的人群因为各种原因从世界各地聚集到大理,这些“移民”不是工作和现实就业带来的,而是跟生活方式有关,跟文化有关,跟兴趣有关。

图片来源:新华网

这一点,可以从书中更多访谈者的经历得到印证——

1998年,导演张杨从北京来到大理,先是旅居,然后长住。在往后的多年里,大理成为他重要的创作地,在这里创作了《洗澡》《飞越老人院》《落叶归根》《向日葵》等电影的剧本,还有市场反响热烈的《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》;

作为清华大学、哈佛大学建筑学硕士的赵扬,2012年将其工作室迁往大理,致力于探索建筑实践在转型期的中国乡村和城镇的崭新可能性,并在云南和江南地区的一系列项目中探寻中国建筑学的人文自然传统;

浙江温州人牙刷,作为骑行爱好者,却在骑行途中喜欢上植物,并进阶为植物高手。2012年,他在骑行途中路过大理,一见倾心,并于2016年开始迁居大理,像高精度的“扫描仪”一样,从东坡到西坡,从山麓到山顶,在苍山上摸爬滚打四百余趟,写了苍山八百余种植物;

日本千叶县人辽太郎,曾一直以音乐演出的方式在世界各地旅行。2011年旅行至大理停了下来,陆续在才村、银桥等多个村子里租地耕种,实践自然农法,并于此间结婚,有了三个孩子。

书中14位主人公,就像来自世界各地的“探索者”,在这里探索着有关文学、艺术、建筑乃至生活本身的另一种可能。

为什么是大理?

在游历世界后,举家搬迁到这个西南边陲小城的作家许崧给出的回答是:全国只有一个社区,就在大理。

2010年偶然来到大理后,促使许崧决定住下来的唯一原因,就是“人”——不仅短短半年就认识了半城的人,而且“这里人相处的方式,别处没有”。

在他看来,大理社区既不同于网上的社区,也区别于传统的乡村:

“以前的社区形态,一群人生活在一起,往往生活形态、生活背景和文化水准都很相似。而大理的新‘移民’来自五湖四海,以前干什么的都有,它的多样性是传统社区无法相比的。”

比如,每晚饭后遛弯儿的地方,是古城里最热闹最文艺的人民路,街上大多都是熟面孔。再比如,一场音乐演出把“街坊”们都请了来,“门票”就是在手上盖个戳,回头吃完饭看看戳再进去,那种信任体系是城市里没有的。

图片来源:新华网

源源不断的新移民被大理吸引、定居的同时,亦逐渐形成并丰富着社区这一新生事物。

教育也是社区里很重要的一环。在作者看来,第二代的教育,正是检验新移民丰富生活是否真的可靠的一个关键点。

有这么多人来到这里,他们的下一代都要面临教育的问题,怎么解决?

“人是和环境互动的,我们因为环境的不同做出不同的反应。”许崧表示,在大理这样的多样化环境里,大家过着自己喜欢的生活,碰到教育的问题,又没有现成解决方案,才开始亲自动手尝试新教育。

于是,这些“新大理人”陆续开启各种教育试验。

猫猫果儿正是其中之一。于2011开始筹建的猫猫果儿,分为幼儿园和小学两部分。幼儿园在苍山脚下,学校内有溪水、菜地,孩子不是按照年级,而是按照兴趣来组成小组,没有固定的教室,也没有固定的课程。小学在大理坝子上,有更开阔的草地、球场,各种玩耍的空间,作者第一次去时留下的印象是:感觉走完整个校园都没发现教室……

事实上,近年来,如华德福、瑞吉欧、蒙特梭利等各种教育理念和流派在大理兴起,包括猫猫果儿在内的一批探索新教育模式的学校陆续涌现,其共通之处在于:告别应试教育。

“在这个时代,我们正好站在一个节骨眼上,已有的传统教育形态可能很快被推翻,也许不是revolution(革命),而是evolution(进化)。”在许崧看来,教育的新样本,可能就在大理。

时代的洪流滚滚向前,与源源不断的“人”一同被吸引而来的,还有越来越多的资本和投资者。

随着大理日渐成为网红“宝地”,变化随之而来。对此,书中多位访谈者也都是亲历者。

似乎在很短的时间内,大理经历了很多变化,房租、房价上涨,人民路上的街坊们也都换了面孔,一些老朋友陆续离开,许崧也从古城的院子里搬到了“苍山小院”楼盘的小区房里,上山了。

这也是不少新移民的活动范围轨迹变化。1998年初到大理时,导演张杨曾在古城一带活动。十年后,他搬去双廊一段时间,后又重新回到古城。只是当古城被游客“填充”时,他的主要活动范围换到了山上。

除了上山,还有一些人去了更远的银桥村,或是洱海边的其他村子。而当人和公共空间四散开来,原先的“社区”也自然而然发生了改变。

图片来源:新华网

在许崧的观念里,“社区”有一个很重要的东西——具有凝聚力的公共空间。

例如,在古城时,他常去一家叫“海盗酒堡”的小酒馆,并不喝酒,只是和街坊们聚众晒太阳聊天。上山后,忽然没有了这样的空间,这让他一度认为出现了“社区危机”。

好在不久后,海盗酒堡也上了山,就在弘圣路上,和小区“山水间”面朝苍山的门口同一海拔、同一条路。就是在这里访谈期间,作者见到了这样的场景:

“那些也从山下搬到山上来的老街坊不时来访,巴掌大的酒堡忽然变成了一片汪洋大海,每一刻钟都有一股新的溪流汇入,每次汇入,都要和先前汇入的溪流寒暄、打闹一阵。渐渐地,周围人声鼎沸……话题不时从这一桌串到那一桌,从室内串到街边。”

书中提到,以海盗酒堡为中心,弘圣路上陆续出现了多个新的“公共空间”,餐厅、咖啡馆、民谣演出场所等等,这里似乎正在变成另一条人民路,就像更早时期的“洋人街”。

在许崧看来,这是大理社区的延续,也是人的关系的延续,只是“换了一片土壤”。

后来,另一些新楼盘也陆续出现,“等到连接它们的路打通,聚会的频率和密度又会开始变化。”许崧说。

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。