敦煌之所以是敦煌

每经记者 刘雅玲 每经编辑 杨欢

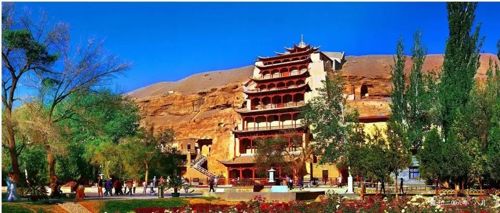

图片来源:新华社

“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个——中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇聚的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”

这是季羡林先生对敦煌的评价,两个“只有”和“再没有”,足以说明敦煌在历史上的重要性,以及敦煌文化在世界上的重要影响。

提起敦煌,大多数人想到的也许都是莫高窟、鸣沙山、月牙泉、飞天;又或许是王道士和藏经洞……我也曾去过两次敦煌,无非都是冲着大名鼎鼎的莫高窟而去。可历史中的“敦煌”其实是一个更宏大、更丰富概念。

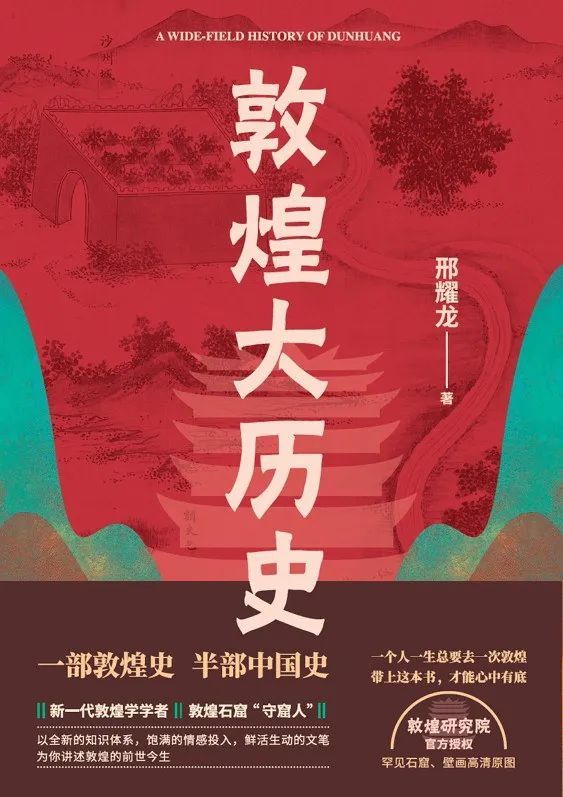

《敦煌大历史》是一本由兼具敦煌石窟一线守窟人+讲解员身份的新一代90后学者邢耀龙,写给普通读者的敦煌历史文化一本通。

作者:邢耀龙 出版社:北京联合出版公司

邢耀龙是中国敦煌吐鲁番学会青年学者。作为国内敦煌学领域最权威、最具影响力的学术团体,中国敦煌吐鲁番学会创始会长正是季羡林先生。

如邢耀龙在自序中所言,“风往往起自青蘋之末,那些社会中微末的振动,往往是下一个时代的星火。”

敦煌如同历史长河中的金沙,随着历史的河流滚滚向前,演绎了数不清的历史大剧,从中拔地而起的一座座城市,至今依然闪耀着光芒。

说到敦煌的历史,自然而然地会联系到历代敦煌移民的命运。

作者认为,壁画和塑像只是敦煌历史的图像语言之一,其背后所承载的具体的人和事,才构成了敦煌的本来面目。那么要了解敦煌到底是一座怎样的城市,还得从古往今来穿梭在这座城市的人说起。

总的来说,敦煌因人而兴,也因人而衰,又因人而起。

图片来源:新华社

从“人”出发,书中梳理了十多个历史人物及节点,诸如开创了敦煌地理、经济和人口基础的三苗人;奠定了后世中国疆域格局的汉武帝;引发了三国时代风云,并成为魏晋时代儒学先声的草圣张芝一家;还有统一了南北朝的隋炀帝……

在作者眼里,敦煌是一座从未停歇的移民城市,从时间延续来看,三苗人是第一批移民,接着在汉代出现了敦煌的移民巅峰时期,随后的晋隋唐宋元明清,直到1990年,敦煌的移民从未断过。

而敦煌历史上的移民,又主要有三种类型,包括官宦宗族的政治性移民、平民灾民的政策性移民,以及少数民族的商业性和军事性移民。

随着一批批移民的到来,商业贸易开始萌芽,敦煌的一大批商业市镇拔地而起,共同成全了敦煌。作为联结中原和西域的枢纽、东西方文化交流的荟萃之地,敦煌是西域路上不可或缺的中转站。

然而,任何事物都逃不开“资源诅咒”,敦煌因移民而兴的岁月一去不复返,自中唐开始,等待它的,是因移民而衰的漫长时光。

当敦煌被吐蕃占领后,作为通过中原的地理大通道,河西走廊封闭了起来,由于前期在敦煌这片土地上大规模的移民开发,导致了环境失衡和沙漠化严重。频繁的战乱,再加上间歇性的自然灾害,敦煌往日的辉煌逐渐暗淡了下来。

明朝时期,下令封闭嘉峪关后,敦煌更是被彻底遗弃,直到清朝,敦煌归入大清版图后,才又恢复了移民活动,只不过,敦煌早已丧失了边境要地的战略作用,成为了中国西部一个十分平凡的小镇。

后来的故事,对很多人就不太陌生了,于1900年发现的藏经洞,再次将敦煌推到世人眼前。

从十六国时期至元代,坐落于河西走廊西部尽头的敦煌,成为了古代丝绸之路上不同文明之间对话和交流的重要见证。

在邢耀龙看来,如果把祖国的山河看作一个三室两厅的家,那么河西走廊就是连通所有房间的必经之路。

图片来源:新华社

河西走廊,位于黄河以西,南面祁连山、北面合黎山夹峙,故得此名。汉武帝时期,为了打通去往西域的道路,捍卫边疆领土,决定发起河西之战。在汉朝名将霍去病统率出兵,征讨得胜后,河西地区归入西汉版图,从此金城河以西至罗布泊空无匈奴。

为了进一步巩固战果,汉武帝开始对河西走廊进行移民、屯田,并在水草丰茂、地势要紧的地方修建城市,河西四郡就此登上历史舞台。

河西四郡,包括武威、张掖、酒泉、敦煌,四城沿着河西走廊自东向西分布,四郡古时的地理范围虽与今日有所出入,但四郡的名称,在甘肃境内的城市名字仍沿用至今。

更为有趣的是,四郡的命名反映了汉王朝对待疆域由近及远的态度。

比如,武威距离中原仅一山之隔,必须以强大的武力威慑,以保证帝国核心区的安全;张掖,位于河西走廊中部,也是青藏高原和蒙古草原交流的通道,肩负重要的政治责任,名字取“张国臂掖,以通西域”之意,是施展帝国政治手段的重镇;

酒泉和敦煌是汉王朝建设共同体的示范区,两郡的命名不再以汉王朝为主导,而是积极接受和尊重当地的民族习惯和旧俗,表达了因地制宜地推进行政建设,促进民族和谐共建的期许。

西河四郡的设立,使西河地区逐步由游牧区变成了发达的农业区。通过汉朝四百年的农业建设,西河四郡在经济基础和生活方式上分割了同为游牧生活的匈奴和羌族的联系,这也导致两个民族群体走向各自演化的道路。

后来,汉朝在敦煌又设置了阳关和玉门关,并将秦长城从令居(今甘肃省永登县)延伸至罗布泊附近,进一步加强隔绝作用。

书中将这样的空间布局,比作埃隆·马斯克的星链计划,认为河西走廊上遍布的农业区、城市、长城也组成了密集的星链,为丝绸之路提供了交通、经济、军事等各方面的保障。

一方水土养一方人,一个地方的地理资源,往往是其文化根脉的重要诱因。

敦煌之所以成为敦煌,既有各种偶然,也是历史的必然——首先它是古代玉文化中西玉东输运动的枢纽。

在敦煌附近发现诸多玉矿,无论在品质、规模、产量等方面都非常稳定,且距离中原近、开采时间早,成为中原早期玉料的重要产区。

书中提到“当一车车的美玉从敦煌输送到中原的时候,它们经过的第一个关口就叫玉门关。”足见敦煌之于周边地区的影响有多深远。

在古代,移动性被认为决定了一个人或一个民族创造历史的能力。欧亚大陆上,最具移动性的人群就是游牧民族,所以最早的商业交换也是由游牧民族肩负的。而玉石则是早期文明贸易的硬通货。

居住在河西走廊的先民占据了交通要道和玉石产地的双重优势,开辟了一条从塔里木盆地至黄河中游地区的通商大道。

这条从塔里木盆地出发,通过河西走廊,至鄂尔多斯,经今山西境内,抵达洛阳的商道,就是成为后来丝绸之路的主干道。

也因此,书中写道,“丝绸之路早在四千年前已经被河西先民开通,张骞只不过是重新发现了它。”

图片来源:敦煌市政府官网

敦煌一直是两千年陆上丝绸之路的西北老大哥。

直至北宋时期,战争严重破坏了黄河流域所代表的北方经济圈。南宋建立后,中原人再一次大规模南迁,以苏杭为代表的江浙地区成为全国的经济中心。

这一过程中,泉州逐步代替了敦煌,成为了一千多年海上丝绸之路的东南枢纽。至此,敦煌过去无比荣耀的光环日渐褪去。

沿着书中敦煌千年的时间脉络,这里大小人物的命运流转、文化贸易中心的形成过程、超级文旅IP的形成过程、薪火相传的精神……都印证了书中开篇所感,“敦煌像一枚看似微不足道的纺轮,但大历史的很多线索却都在这里丝丝入扣。”

“一部敦煌史,半部中国史。”在这么一个群星闪耀的地方,敦煌身上的各种名片,无疑都深深印刻着中华文化的痕迹,而也只有读懂了敦煌的大历史,才能真正品味敦煌的美。

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。