每经记者|武凯 每经编辑|裴健如

8月4日下午,预报中的雨并未落在上海。黄浦江里,几支货轮在水面缓缓游曳着。东侧的滨江大道上,三五辆挂着沪AD、沪AF新能源牌照的荣威汽车接连驶过。在这些车里,有些人急着去江的另一边工作;有些人在接送往来乘客,享道出行平台的网约车司机徐师傅便是其中一位。

徐师傅驾驶的是一款白色上汽·荣威ei6汽车。此前,他在享道出行平台完成的订单量刚刚超过1万单,成为平台上资历较老的双证合规司机(双证合规即车辆拥有“网络预约出租汽车运输证”,该车驾驶员拥有“网络预约出租汽车驾驶员证”)。

“相较上海地区其它一些平台,享道出行的优势一是车比较多、二是合法。”徐师傅告诉《每日经济新闻》记者:“享道出行的司机都是持证(网络预约出租汽车驾驶员证)运营。虽然每位司机都要经过一个多月的驾驶员资格培训才能拿到驾驶员证,但我们跟出租车一样都是合法的。”

图片来源:交通运输部微信公众号

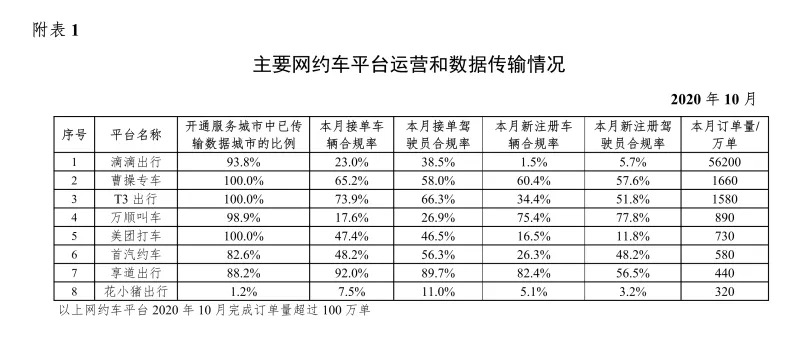

交通运输部2020年10月网约车监测数据显示,享道出行当月网约车订单量达440万单,在主流网约车平台中排第7位;其当月车辆合规率、驾驶员合规率分别为92%、89.7%,居于各平台之首。

8月4日,享道出行方面宣布“享道1号”首期5亿元资产支持专项计划成功发行。这也是继2020年底享道出行获得阿里巴巴和宁德时代3亿元A轮战略融资后,再次获得资金支持,此次融资5亿元主要用于发展企业级业务。

“享道出行旗下网约车业务——享道专车目前在27个城市运营,在这27个城市当中,有19个城市是在长三角,这也是我们的重点地区。到今年年底,享道出行计划在50个城市开通业务,但我们的整体城市运营打法还是要深入覆盖和渗透长三角地区。”享道出行CEO吴冰在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

业务拓展优先考虑一、二线城市

享道出行方面表示,此次其募集的资金将用于企业级出行业务的规模扩张、产研升级及创新项目落地等方面,进一步发力企业级出行服务市场。而其企业级业务主要包括企业出行服务、商业出行服务以及一些活动出行服务,以满足客户的需求和商务的需求,基本为自营车辆。

“借助此次融资,享道出行将通过增大车队规模、提高产品创新和技术投入三个方面来提升企业级服务能力。”吴冰对记者表示,“由于To C业务增速更快,所以在业务规模上比To B业务大一些。而在To B业务方面,其盈利性相对来说比较好,并且我们也积累了很多的经验。所以享道出行是以To B和To C结合来实现双轮驱动的。”

享道出行CEO吴冰(图片来源:企业供图)

据吴冰透露,享道出行To B业务处于盈利状态,且每年还在快速增长。但To B业务和To C业务整体上尚未实现盈利。“从To C业务的角度来说,享道出行先要把长三角做深做透,一定要形成长三角的品牌记忆和品牌辨识度。在进入其它省会城市时,我们主要考量的是能否提供优质的企业级服务,所以我们优先考虑一、二线中大型城市,这样可以更好形成商业客户、企业级服务客户大的闭环。”吴冰说。

公开资料显示,享道出行由上汽集团与阿里巴巴集团于2018年共同成立,此后享道出行还获得过阿里巴巴等领投的A轮融资。

享道出行方面相关负责人告诉记者:“上汽作为最大的股东,在全产业链的资源上能够全力支持享道做好出行的服务和出行平台的建设,并从供给侧提供技术和产品支持;阿里巴巴对享道出行提供的支持也来自于多方面,如阿里云和高德等。”

据了解,享道出行与阿里云日前已达成战略合作,阿里云为其提供云端技术支持;另一方面,高德地图也为享道出行网约车业务提供打车入口。

吴冰坦言,享道出行B轮融资有望引进更多合作伙伴。“我们希望通过更多的战略合作伙伴和资源,让出行业务的发展更加稳健。”吴冰表示。

“技术将成为出行公司的护城河”

事实上,近年来,车企推出的出行平台已成为移动出行领域的重要参与者。随着7月国内网约车行业变动,不少网约车平台开始加速扩张步伐,并在司机和乘客两端推出大量补贴活动,以争夺各地市场。

据吴冰介绍,享道出行计划到年底基本上覆盖国内一、二线和省会城市。但在其他城市,其主要是发展企业级出行和商务出行。

独立汽车分析师张翔认为:“对于网约车行业而言,开通城市越多、司乘数量越多是好事。不过在一定限度的资金支持下,享道出行集中在长三角做大、做好,一步一步来,也是可取之策。”

图片来源:摄图网

对于当下部分网约车平台快速扩张“开城”、对司乘进行大量补贴的举动,吴冰表示:“出行行业不应该仅停留在流量、补贴,它应该是有技术加持和技术赋能的行业,而且未来技术会成为公司的护城河。在市场端之外,享道出行主要在技术方面进行投入。技术的加持能够让企业不断地积累,而且能够获得长期发展的机会。”

在吴冰看来,企业对当下网约车市场的发展要考虑得更长远。补贴一定程度上能够提高用户单量,但技术和服务才是提高用户留存的关键。所以,享道出行的融资除了用于市场扩张,更多地将被用于技术投入。

“网约车市场的补贴可以理解为市场投入。这种市场投入是以提升客户体验和留存为最终目标的。它的获客成本、留存和闭环实际上是更加精准的,只是有些平台会因为资本的裹胁而去不计成本地提高获客效果。不过,现在的市场环境正在回归正常。”吴冰认为,出行领域不能只将订单量和市场份额作为目标,出行行业的赛道足够长,而且是刚性需求,企业需要思考未来业务的发展模式。

张翔也表示:“提高订单量有助于扩大品牌影响力、推动企业在资本市场的表现;而发展技术有利于提升服务体验和安全保障。”

“在我们看来,首先是只有真正做好用户体验,才能提高用户留存。另外,技术发展可能会是未来驱动业务走向正循环的关键。而技术更多来自于供给侧的变化、车的变化。而汽车本身是技术积累的一个过程,所以不能太快、也不能太慢,它需要有一个比较合适的节奏。”吴冰说。

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。