《1921》上映首日,成为绝对的票房主力。截至7月1日下午3点,《1921》累计票房达1.35亿。

建党一百周年之际,由黄建新担任导演及监制的电影《1921》于7月1日上映。这一次,他在主旋律电影创作模式上再创新,竭尽全力献上一部“留得住”的作品。《1921》上映首日,成为绝对的票房主力。截至7月1日下午3点,《1921》累计票房达1.35亿。

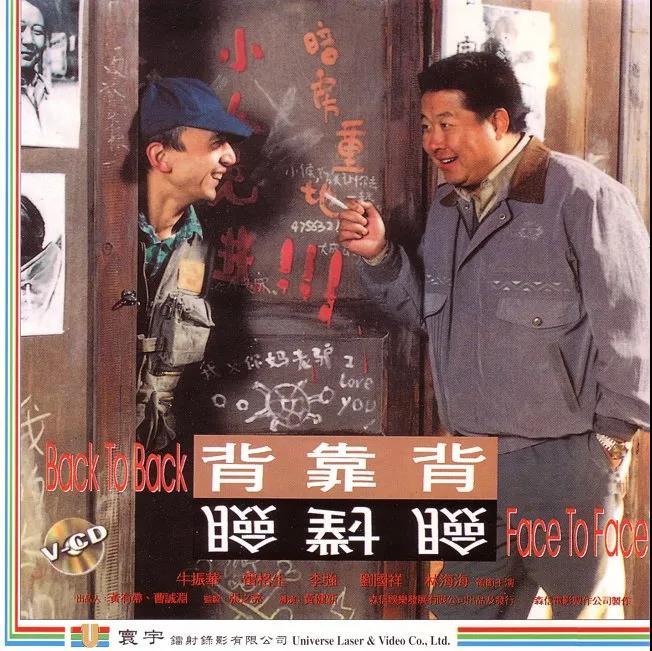

在刚刚闭幕的第二十四届上海国际电影节上,黄建新度过了他的67岁生日。6月14日,作为金爵奖评委会主席,他和评委团一起观看了入围影片《良心》。当晚,在他早期作品《背靠背,脸对脸》的映后见面会上,全场观众点亮手机屏幕,为导演唱起生日歌。“这是我第一次在电影院与大家一起过生日”,黄建新怀抱鲜花,向观众深深鞠躬。

黄建新1994年的作品《背靠背,脸对脸》

与电影结缘近五十载,黄建新身上附着了许多闪光的标签。作为第五代导演,他执导过极具先锋性的讽刺喜剧;作为监制,他带来了一系列中国主流市场电影佳作;从2009年上映的《建国大业》起,作为导演、监制,他又在主旋律电影创作上实现了突破和创新。

6月18日,在电影节繁忙工作的间隙,黄建新接受了《环球人物》记者的采访。谈到《1921》和电影往事,黄建新神采奕奕,笑容一直挂在脸上,仿佛一位和蔼的长辈,聊起自己的孩子和过往。

黄建新在片场指导演员表演

同样是讲述中国共产党成立的故事,不同于10年前黄建新执导的“编年史”叙事电影《建党伟业》,《1921》选取1921年这一年的横截面,在时空的宽度里,以人物开拓叙事空间。

看过电影后,一位评论家说,《1921》是“2021年的1921”。黄建新深以为然。“我们是站在当下所处的环境里去回望,除了还原历史的真实,还要把当下的情感投入到电影里。这种情感的投入和共情,又会与今天建立联系。”

《1921》海报

电影筹备早在5年前就开始了。2016年,黄建新接到创作邀约后,一头扎进故纸堆,剧组在世界范围的图书馆、档案馆做了大量资料搜集工作。“整个电影拍摄前后加起来约100天,但那之前我从阅读史料到决定拍什么,用了两年多。”

在上海音像资料馆,一段视频给黄建新留下了深刻印象。那是百年前的上海,哥伦比亚乡村俱乐部(现为上生·新所)里,一群外国人在欢度夏日。“如果不是几个中国面孔的服务生短暂入画,根本无从判断那是在中国。”黄建新说,“只此一个画面,我们就知道,为什么中国需要共产党。”

后来,这一小段视频化为电影里的一幕:法国在上海举办国庆庆典,来往的中国群众却被阻挡在栅栏外,四两拨千斤地将时代背景铺陈在观众面前——在这个时候、这个地方,中国人说了不算。这些掩盖在繁华景象下的问题,也是当时中国备受列强欺侮、国将不国的写照。这一幕在青年毛泽东心里激起千层浪,他在《马赛曲》和烟花声中奔跑起来。准备这段戏时,黄建新想到了《山海经》中的夸父逐日。他希望能从艺术层面触碰心灵,在毛泽东奔跑的过程中完成他的思想递进,也引起观众的强烈共鸣。

《1921》剧照,王仁君饰演的青年毛泽东

在日本警视厅档案资料里,创作团队找到了日本特高课曾计划破坏“一大”会议的记录;上海法租界工部局也接到过警戒来到上海的共产国际代表的信息。基于此,《1921》引入两条副线:共产国际的代表从欧洲抵达上海协助建党,却遭到上海地方势力的重重阻挠;日本特高课害怕日本激进党在上海的活动破坏其“满蒙政策”,便加以追踪、暗杀。三股势力盘根错节,恰恰反映了当时革命的复杂性,成功地在一个观众已经知道结局的故事里,营造出了悬念、压力和紧张感。

除了寻找史料支撑,剧组在布景和道具上也下了很大功夫。

为了在拍摄时展现“1921年的质感”,剧组请来中共一大会址设计单位华东建筑设计研究院,在上海车墩影视基地建造了石库门建筑集群,1:1复原了《新青年》编辑部迁入的老渔阳里2号、一大代表们来沪期间借住的博文女校、召开一大会议的望志路106号寓所……

电影中,李达去印刷厂将文章中的“百姓”改成“人民”那段,使用的印刷机颇有些来头。那是拍《十月围城》时用过的、在上海废品站收的1916年的印刷机,当年在上海找老师傅修好,拍完《十月围城》后,送到中国电影博物馆存放。拍《1921》时,黄建新想起这台机器,就从北京弄了辆大车,花好几天拉到上海。没想到机器摆下后,却不转了。有人提出找一台小的代替,黄建新却执拗地“非它不可”:“不行,就得这个,弄台假的放在那里,就是不一样。”团队只好在上海遍寻老师傅,终于修好,能“喀啦喀啦”地转动起来了。

1921年,中共一大的代表们,最年轻的19岁,最年长的45岁。“除去何叔衡和董必武,他们的平均年龄只有23岁。放到现在,就是刚刚大学毕业呀!”黄建新想勾勒出他们在“一大代表”身份以外“正青春”的少年模样。

主创团队读了一大当事人、代表们的回忆录、日记和文章,发现了许多有趣之处,里面不但描述了那年夏天、那一周、那几天里他们做了什么,而且还记录了对彼此的描写,很多“有趣的、灵动的、活生生的当场印象被记录下来”。根据这些印象,团队设定了极具烟火气且符合人物性格的情节。

一天会议结束,年纪小的代表如刘仁静、邓恩铭、王尽美、包惠僧,撅着屁股就睡着了。而中年人就不会——“年纪上来了,一定得把自己盖得整整齐齐的。或者像何叔衡那样,睡不着,开灯看书,被年轻代表抗议。”毛泽东到上海后去李达家做客,两个湖南人,桌上却没有一个辣菜,毛泽东调侃道:“湖南完咯。”其实,李达因为长期伏案熬夜,胃病严重而不能吃辣。他借口说是因为妻子王会悟不能吃辣,没料到王会悟并不买账,迅速反驳:“我能吃辣的。”

“这是生命在一个阶段里自然产生的状态。你生动地把它表现了,观众就会觉得亲近,产生共情。他笑,观众也会笑;他牺牲,观众也会难过。你会突然觉得,原来我平视着的、觉得那么亲近、像同学朋友一样的人,也是在我上头扬起一面旗、高高指引我的那个人。”

这样一群年轻人,他们在忧虑什么?追寻什么?他们的理想与信仰,始终是《1921》的聚焦点。

《1921》海报,倪妮饰演的王会悟

李达向王会悟讲起当年带头烧日货,可他一划火柴,整个人呆住了——因为火柴是日本生产的。“偌大的一个国家,我们连自己的火种都没有。”话音未落,夫妻二人都已忍不住落泪。博文女校里,何叔衡讲起投身革命的缘由,说到“知识分子不能抬头做人,是何等的屈辱”,年轻代表们的神色愈来愈凝重。

《1921》海报,黄轩饰演的李达

也有热血澎湃的时刻。李达熬夜起草《共产党纲领》,完稿后,他兴奋得跳出“老虎窗”。窗外朝晖满天,他不由得张开双臂拥抱晨曦,放声大喊。白天会议上,一群年轻人争得面红耳赤。入夜,刘仁静、毛泽东一起洗碗,刘仁静有些忧思:“分歧那么大,明天还能不能通过?”毛泽东坚定信念:“能!因为我们的起点一样,誓死推翻旧世界。”刘仁静又问:“仅此吗?”“还因为我们的理想也一样,盼望着建立新中国。”

黄建新希望,《1921》能通过电影手段,展现一种激情的诗意,让今天的年轻人记住百年前的那群人。

刚成为导演时,黄建新身上的标签是“先锋”。从1985年的第一部电影《黑炮事件》,到后续的《错位》《轮回》,“先锋三部曲”无一不主题犀利。时至今日,还有观众称赞《错位》是中国最早的科幻电影。

《黑炮事件》

1992年,黄建新从澳大利亚做访问学者回来。“一年半不在国内,一回来不认得了。”市场经济春潮初涌,遍地都是老板。“怎么回事儿啊?”黄建新疑惑着,同时开始记录自己的感受和思考。后来,这些都成为电影《站直啰,别趴下》里的主角形象和故事情节。紧接着,黄建新又在《背靠背,脸对脸》里揭示了现代社会中复杂微妙的人际关系;1995年的《红灯停,绿灯行》则是发生在驾校的故事。“那时候大家开始学开车了,一群人在驾校里临时聚合,当时中国社会的事儿都在这里了。”

上世纪90年代后半期,受到引进大片冲击,中国电影陷入低潮,一年国产电影票房不到9亿。“随便一部引进片就给我们打得落花流水。”黄建新回忆,“最关键的是,我们没有像样的市场电影能跟引进片对位——它开来个坦克,我们掏出个手枪。”

2002年,昆汀·塔伦蒂诺来华拍摄《杀死比尔2》,邀请黄建新作为中国部分的监制,这让他第一次真切感受到好莱坞电影工业体系的优势。拍摄期间,他学习好莱坞的制片模式,思考如何将这套工业体系运用到中国电影中。转型做监制,对黄建新而言“其实是一种职责”。中国电影要整体强大,就要建立工业体系,就需要监制这一角色。

“那部戏有一个监制叫贝内特·沃尔士,我没事老向他请教。那时我才知道,监制在美国的制片制度里,和中国完全不同。”黄建新坦言,自己最早理解监制的功能是在《杀死比尔2》的片场,“昆汀在中国待了4个月,贝内特待了5个月,是提前一个月来的。他说这是必须的,是规矩。所以后来我做监制,几乎都待在片场。”

历史片《墨攻》是黄建新“好莱坞监制模式”的第一次实践。《墨攻》上映后,票房一路高歌猛进,全国总票房突破6000万,在2006年国产电影票房榜中排名第六。此后,越来越多项目找到黄建新,他相继监制了《十月围城》《投名状》《智取威虎山》等诸多优质影片,“金牌监制”的名头渐渐掩盖住昔日“先锋导演”的光芒。

《墨攻》海报

直到2009年,黄建新执导的《建国大业》开创主旋律电影创作新模式,并夺得当年国产电影票房冠军,“导演”黄建新再次回到大众视野。从讽刺喜剧到主旋律电影,创作题材和风格的大转变,让很多人十分讶异。而黄建新只是一笑:“我不喜欢重复。”

在主旋律电影领域,黄建新已经从“第一个吃螃蟹的人”成为驾轻就熟的“领跑者”,但他仍在尝试新的可能。正如他在金爵奖评委主席论坛上所说:“每次接到新任务时,我常常觉得自己站在大雾之中,寻找着那盏灯,然后跟大家一起讨论、一起摸索,一旦找到了,便共同朝着那盏灯跑。”